|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 計畫一:以經典教育為導向的通識核心課程計畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

自九O年代以來,當通識課程從原先傳統共同科轉化成為獨立的通識教育課程時,它就成為大學教育中不可忽視的一部分。雖然缺乏一定的文化基礎,但卻也日益受到國內各大學的重視。然而不可諱言地,在高唱提升競爭力的氛圍下,通識教育課程一直是我國推動高等教育過程中較為受到忽視的環節。 正如前部份所述,本校通識教育有其特色,十年來也產生極大的成效,不僅多次在教育部的評鑑中表現優異,也獲致社會各界的肯定。然而,若從較嚴格的標準來看,本校通識教育仍存有許多基本缺失。例如, 本校首創於通識課程中實施經典教育 (這也是本校通識課程最大特色之所在),其型式(「開出多門中外經典,讓學生選擇其中數門經典修習」)雖具創意,可讓學生深入某些經典核心, 然而受限於學生只能涉獵少數幾門經典,無法對整體經典及經典背後廣闊的知識背景、文化意涵有較為深刻的體會 。也就是說,本校這種閱讀單一經典的課程模式,對於提供學生接觸經典,為其打開一扇知識或人生之窗,有重大意義;然而就通識教育培育學生知識整合能力,以及提供學生對中西文明與知識領域的整全視野而言,上述之經典課程設計顯然是不足的。除了經典教育之外,本校原先的通識課程架構與其他大學幾乎大同小異,都是採取分類選修的模式,這種模式提供學生最大的選擇權,但也無法培育出學生真正的核心能力。 因此,鑒於國內各大學之通識教育課程常常流於「零碎化」、「膚淺化」與「煙花式」,因而缺乏系統性及整合性;鑒於國內通識課程與專業課程之間的疏離與斷裂,好似兩條永不交錯的平行線;也鑑於各大學課程設計總是以全盤的分類選修為基本模式,少有跨學科整合之課程設;最後,最重要的是,鑑於對南華大學自身實施通識教育的成敗經驗所進行的檢討與反省,我們仍然延續了南華經典教育的精神作為主軸,只是 這次不再以單一經典,而是以「知識統整」作為課程內容的安排原則 。在此我們 提出「以經典閱讀為導向」的「南華大學通識核心課程」計畫 。 我們認為,在邁入二十一世紀的知識經濟時代,大學教育已從「精英教育」,通過「大眾教育」而邁入「普及教育」的階段。因此,大學通識教育將為培育新時代公民(而非僅是精英)作準備。通識課程將以培育公民知識整合能力、文化視野與創新批判能力(此三者可稱之為核心能力)為首要目標。本校所要推動的「通識核心課程」正是以達成這個目標為依歸,以因應知識創新時代的挑戰,提昇大學生的總體競爭力。 正如美國學院與大學聯合會 (American Association of Colleges and University; AAC&U) 針對美國大學通識教育所提出的報告中指出,通識教育(或博雅教育 liberal education )的 主要目標是幫助大學生成為一個主動積極的、 有意識的學習者 ( intentional learners ) ,這樣的學習者能夠適應新的環境挑戰、有能力將不同來源的知識整合成完整知識,並且能夠透過他們的生活而持續不斷地學習。 ACC&U 明白揭示出,為了在這個複雜多變的世界中成長茁壯,大學生(作為有意識的學習者)應讓自己成為三種學習者: 成為 具有權能的 ( empowered )學習者、 具有啟發性知識的 ( informed )學習者,以及 具有責任的 ( responsible )學習者 。這一觀點將成為本核心課程計畫的總目標。我們深信,以知識統整的觀點出發,重新將經典的內容編排入核心課程之中,將有助於達成 ACC&U 所揭櫫的通識教育目標。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

本計畫的目標如下: (一)通過核心課程之設立,打造一個優質的通識學習環境,促使學生真正成為 具有「權能的」、「知識啟發的」以及「負責任的」學習主體 。 (二)以經典教育為課程內容,建構通識教育的核心課程體系 。此一體系以提升學生知識整合能力、培養多元文化視野與涵養,以及培育具創造力與批判力的心靈為其目標。鑑此,有以下三個次目標: 1. 提供具有跨學科性質的基礎知識課程,提升學生知識整合能力 2. 規劃多元化多角度的觀點與方法,培養學生多元文化的視野與涵養 3. 設計原創性思維與具批判性思維的課程,培育學生創造與批判的能力 (三)以通識核心課程為主要軸心,來轉動整個通識教育以及帶動學校整體課程的發展 。鑑此,有以下三個次目標: 1. 以核心課程為主軸,轉動整個通識教育課程(如基礎通識課程、進階通識課程,以及行動導向、問題解決導向之通識課程) 2. 以核心課程為中介,貫穿通識課程與專業課程(規劃跨通識與專業課程的學習路徑) 3. 另外以核心課程為中心,設計出跨越通識與專業的學程課程 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

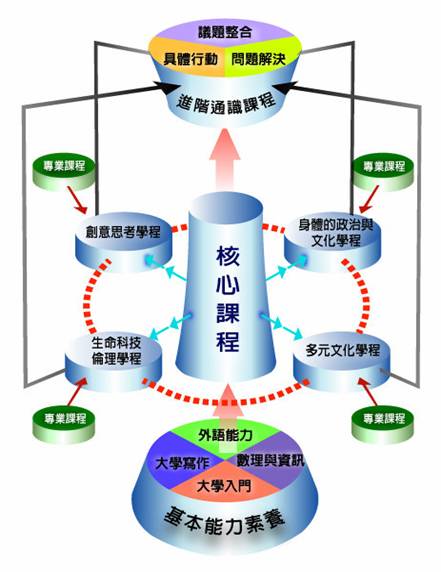

(一)建構以核心課程為中心的通識課程架構 依據前述的背景及目標,我們嘗試將這些想法所勾勒出的通識核心課程方案,建構為如圖二所示的概念架構圖。此圖中所揭示的主要精神就是 透過「核心課程」為主軸,在時間的縱向關係上,它作為「基本能力素養」課程的進一步延伸,並擔任「進階通識課程」的基底;在橫向的關係上,透過「核心課程」所具有的議題統整性設計,搭配「全校課程學習地圖」、「整合性學程」的規劃,為通識教育及專業教育之間架橋,建立互補及互惠的關係。而這個由「基本能力素養課程」、「核心課程」及「進階通識課程」所共同形成的通識教育核心主軸,扮演了一個像傳動軸般的功能,期盼能轉動起全校的整體課程 。

圖二、以核心課程為中軸之通識課程架構 在此課程架構下,我們初步規劃的學分數細節如下: 1. 基本能力素養(必修): 共 16 學分 大學入門( 1 學分) 大學國文( 4 學分) 大學英文及進階外語( 8 學分) 數理與資訊( 3 學分) 體育( 0 學分) 2. 核心課程(必修): 共 9 學分 當代文明( 3 學分) 科學涵養( 3 學分) 文化精神與素養( 3 學分) 3. 進階課程(自由選修): 共 15 學分 包含以議題統合及行動導向為主軸的課程設計,並區分成「議題整合」、「具體行動」與「問題解決」等三種不同形式的進階通識選修課程 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(二)南華通識核心課程的基本理念 1. 核心課程的基本目標在於培育核心能力:通識教育的主要職能在於培養學生三種知識能力 — 基礎能力、核心能力與進階能力,其中又以核心能力最為重要。 • 所謂 基礎能力( basic skills ) 是指身為現代公民所應具備的最基本表達與溝通能力,包括本國語文、外國語文及數理資訊的基本素養等。在本計劃的新通識課程架構中,基礎能力對應於「基本能力素養課程」; • 所謂 核心能力( core literacy ) ,則是指作為現代公民所應具備的一種共通的核心知識素養,包括關於知識統合的能力、知識學習的基本方法、中外文明的基本素養、多元文化的理解與欣賞,以及獨立思考、創新與批判的能力。在本計劃的新通識課程架構中,核心能力對應於「核心課程」; • 至於 進階能力( higher ability ) ,則是指在具備基礎與核心能力的條件下,學習者所發展出來的個別能力,它可能是一種行動導向的、或問題解決導向的實踐能力(如對當代各種議題的深入理解並提出解決的能力,或是一種跨學科整合的能力),它也可能是深入詮釋經典著作或專業性著作的能力,或是結合專業訓練,提出一種創新思考或實踐的能力。在本計劃的新通識課程架構中,進階能力對應於「進階通識課程」。 2. 通識核心課程應採「共同必修」的方式進行 ,事實上:國內許多大學名目上的核心課程實質上只是「分類選修」模式的變種。鑑於核心能力之培養在所有通識課程中具有舉足輕重的地位,它可以將基礎能力與進階能力貫穿起來,它是轉動其他通識課程的關鍵樞紐。為了達成這個樞紐的任務,核心課程基本上將採用「共同必修課程」的設計方式,將核心課程為每位南華大學學生共通的學習基礎與知識素養。換言之,每位南華大學學生,在大一至大二階段,都必須通過必修的核心課程的洗禮,而且不分學院或專業科系的學生,均一體適用,共同修習同一課程。藉這共同必修課程之設計, 將會產生兩個附帶效果:第一,學校的通識師資與專業師資將會整合起來,形成一個以核心課程為中心的教學與學術社群;第二,全校師生在同一時間,共同討論學習同一核心課程,將有助於全校通識精神的凝聚,提升通識在學校中的地位 。 3. 我們以為以往對於知識分類的標準三分法 — 自然科學、社會科學與人文學科 — 雖有一定的歷史價值,但若以作為核心知識能力或知識統整能力的原則觀之,這種傳統分類是不足的。我們從上述核心能力之培育以及共同必修課的精神原則出發,也借鏡美國實施核心課程的具體經驗,共同設計了三門必修的核心課程,每門課均從一個整全的視野出發,進而與其他各學科領域產生交錯關係,形成一統整的知識架構。這三門核心課程分別是

每門課為三學分,三門課共九學分,在大二上、下學期共兩個學期修習完畢。我們認為這三門課將成為作為現代文明社會之公民所不可或缺的基本知識能力與文化素養,它是進入二十一世紀的大學生具有高競爭力的關鍵基礎。 4. 三門核心課程的基本理念及內容如下表所示:

5. 這三門核心課程均採跨學科整合式的設計,而且每門課程均跨越至別門課程,相互涉入。 ( 1 ) 「當代文明」課程是以社會科學作為探討的平台,再由社會科學出發,擴散至人文學科與自然科學(如探討社會制度產生的人文基礎,或是探究社會與科學之間的互動關係),就性質而言,本課程觀注的焦點是「現代文明的制度」層面。 ( 2 ) 「科學涵養」課程則是以自然科學為探討的起點,再由此擴散至社會及人文學科(例如關新科學運作的社會後果,以及科學發展所產生的倫理與人文的爭議)。 ( 3 ) 「人文精神與素養」則是從人文學科的視野與關懷出發,再由此擴散至社會與自然科學(例如關懷這些文化表現的社會制度意涵與文化意涵等) |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(三)三門核心課程的共同設計原則 本校欲推出的核心課程,其最大特色在於這三門核心課程,儘管內容有差異,但卻採行共同的設計原則,這促使核心課程本身成為一個整體,而非零散的分類選修課程。這些共享的課程設計原則如下: 1. 課程均採跨學科的主題單元的內容設計,以培養知識整合的能力 為了達到知識整合的效果,我們捨棄一般通識課程以「概論」或「導論」型態來介紹各門學科的方式,也捨棄以單一一本經典或某學科教科書的方式,而採用跨學科之主題單元設計方式。我們將選取影響當代文明之興起與發展(當代文明)、與科學精神與方法相關(科學涵養),以及影響人類存在最重要的文化表現形式(人文精神與素養)等,作為最重要的主題或核心概念,以成為單元設計之準則,這些主題概念如「資本主義」、「權力」、「科學本質」、「科學倫理」、「人與藝術」、「人與宗教」等,這些主題不僅僅均有跨學科的特性,更重要的是它們均蘊含了現代文明與科學發展,以及人類存在的文化實踐的重要問題與可能的視野,廣泛理解這些主題將有助於認識我們所身處的現代世界與我們自己。 除了主題單元選擇具有跨學科特性外,課程內容與學習方式均以跨學科思維來設計,讓師生共同面臨不同學科觀點的衝擊與挑戰,並希望養成多元學科的視野與整合能力。 2. 課程均以「經典」作為課程學習與研討的基本教材 為回應知識創新時代的挑戰,我們應以培育具備知識創新與文化創新的大學生為己任。而培育創新能力的不二法門是讓學生與原創性的思想或文本接觸,因此閱讀經典乃是一個極佳的途徑。承接南華原先通識經典教育的優良傳統,這三門核心課程有一個極大的特色就在於,他們均以經典本身作為課程研讀及討論最重要的素材。事實上,不論就當代文明、科學涵養及人文精神與素養而言,討選相關經典本身就是一個極具挑戰與有意義的工作。當然,我們的主張是:作為人類文化發展的核心,經典作品代表著文明的精髓與文化典範,也是每個世代文化創造力的泉源。選擇經典著作之目的在於讓學生能與影響當代偉大心靈對話,由對話而理解,由理解而豐富自我之心靈,並在不斷地思索、閱讀、反思的歷程,學習到自由而獨立完善之人格,以此促進獨立思考批判的能力,提升思想的高度。 3. 課程均採用「問題 — 討論」模式或「問題 — 解決」模式來作為課程引導 三門課的每個上課的主題單元,均由一組或數個問題作為課程的引導,並在課堂中以小組討論來進行。這些問題可能汲取那些涉及當代文明發展或科學的重大爭議,也可能取材自當代社會或文化的流行現象,或是汲取自某依人類文化表現的文本。通過對問題的提問與追索,將引起學生的學習動機,並培養學生敏銳的問題意識,以便後續能進入更深入的討論思辯的課堂學習之中。其次則希望從問題的思索追難中,使同學不致流於盲從輕信,或者八股僵化中。 4. 課程設計十分重視多元文化觀點及對主流文化批判及反思能力 核心課程程主要學習西方文明與科學的發展,以及理解人類存在的文化表現形式。為了避免掉入西方中心主義的盲點,我們將強化多元文化的觀點與視野。首先將中西文明發展的比較列入問題視野與教材之中,以便加入華人的觀點;其次將著重於弱勢族群(含階級、性別、種族及其他)與第三世界的觀點來看待當代文明發展,以此來反省西方主流文明價值,並尋求另類的可能選擇。 為了避免落入科學中心主義的盲點,我們將強化多元文化的觀點與視野。故而,在整體課程的各單元設計中,引進多方位的思考角度,例如:從社會、文化、宗教、哲、倫理 … 等視角,為「科學涵養」議題注入新思維。 我們的目標在於讓學生在多種不同教材觀點的刺激下,養成尊重多元,欣賞與理解各種文明與文化的基本素養。 5. 課程均十分重視培養學生對基本問題的表達能力、語言修辭,以及邏輯思辨能力,進而提升行動能力 不論是古典自由教育,或是今日民主社會,高品質的語言表達能力(含口語表達與書寫)均是極為重要的能力,他也是一個受教育的人具有獨立思考能力與文化素養的標竿。三門核心課程將通過小組討論、課堂報告、辯論比賽、話劇比賽、創意設計以及書面報告等形式來作為上課的型態,以及作為學習評量的依據。 所有核心課程均會在學期最後兩 ~ 三週,以期末公開展示的方式進行,讓全校師生均有參與的機會,以造成全校性的共同討論話題與氛圍。 6. 課程均將電影多媒體教學視為課程教學極為重要的環節 。 在前述多元文化觀點與跨學科知識整合的課程原則引導下,我們認為運用電影作為教學與討論的素材十分合適。電影作為綜合藝術,它本是當代文明與科學發展的重要表現形式,也是人類文化表現形式的表徵。重要的是,它與跨學科及與多元文化的思維確實有高度的親和性。本課程每學期至少安排三場與當代文明、科學涵養、及人文精神與素養主題相關的電影多媒體教學,利用課後時間放映,上課時間進行電影觀點與心得的討論。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(四)三門核心課程之教學綱要試擬 1. 《當代文明》課程之教學綱要:

2. 《科學涵養》課程之教學綱要:

3. 《人文精神與素養》課程之教學綱要:

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(五)單元課程設計與課程型式安排 每個單元以兩週共六堂課來設計,程序安排有以下幾個特點: • 重視及貫徹課前預習(第一週上課前採用個別預習,第二週上課前採小組共同討論來預習) • 上課程序為:問題與討論作為導引 ╱ 大班演講課 ╱ 小班分組討論 • 每單元兩週設計重點有別: • 第一週以探討此一主題在西方文明中的具體顯現為主(因此以西方經典為主要內容) • 第二週則以華人與多元文化觀點對西方精神或原則之回應為主(因此以華人經典、中西比較及跨文化之討論為主要內容) • 單元課程設計安排如下表

(六)課程師資的運用與調度 • 《當代文明》、《科學涵養》與《人文精神與素養》為三門共同必修的核心課程,每門課每學期共須開出十一個班,若每一位老師單獨帶一班,則共需要師資十一人。全部核心課程全年共需要開出 66 班,若每位老師上下學期各開一班,則三門課共需要師資 33 人。 • 師資來源預計將有三個部分: (1) 通識中心專任師資(至少應佔全部師資的 40 %以上) (2) 本校非通識中心之專任師資(應占全部師資的 30 %左右) (3) 校外兼任師資(應占全部師資的 30 %以下) |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(七)核心課程教材內容設計與編撰 • 《當代文明》、《科學涵養》與《人文精神與素養》基本教材編撰:預計兩年編輯完成,每本教科書約為 400~500 頁 • 每一單元目錄範例如下(以每單元 70 頁計算)

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(八)計畫實施步驟 本核心課程計畫,預計第一年規劃,第二年及第三年正式實施。三年的基本實施步驟如下: 第一年:規劃核心課程、培育師資與完成試教 第二年:核心課程法制化,建立核心課程網站,成立核心課程教學資源中心,出版教材。 第三年:核心課程正式實施 ( 大二必修課 ) ,完成並出版核心課程教科書或基本教材。 其中第一年( 96.6.1~97.3.31 )的計畫實施步驟如下:

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

本計畫共需要的人力如下: (一)設置課程規劃委員共六人,其名單如下:

(二)核心課程規畫小組: 三門核心課程每門設課程規畫小組,下設召集人與副召集人各一人, 以及小組成員 2~4 人共同組成。預計之成員表如下:

(三)設置專兼任助理各一名,負責核心課程之規劃的相關聯絡與開會事宜。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

第一年度參與規劃之教師共五人,依每人每月六千元、研究期間十個月計,將有三十萬元之人事費需求。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(一)可能面對之困難 本核心課程的推動與執行,預期會遭遇如下的困難: 第一、全校師生對於推動通識核心課程的共識問題 。 很顯然地,儘管本校的通識教育有優良的傳統,然而要在私立大學推動以經典為導向的通識核心課程,並期望以這組核心課程為中軸,來轉動全校其他課程,這個目標若要順利達成,顯然需要全校師生及行政當局對此計劃有極高的共識。然而這在專業掛帥與職業取向濃厚的當前台灣大學內,顯然是一個極為嚴厲的挑戰。事實上,教師的專業主義、學生的功利逸樂取向,以及學校行政當局的官僚科層主義,都將對形成這樣的共識產生阻力。 第二、實際執行核心課程的師資問題。 依照計畫的設計,本校所要推動的核心課程將採用高標準的「核心必修模式」,也就是大學部一、二年級學生均必須修習這三門核心課程,這顯然需要極為大量的師資配合。這首先是個「量」的問題。預估每學期這三門課至少各需要開出十一個班,共計一學期需要三十三人次的師資才足夠,這絕非目前通識中心專任師資所能應付,還需要從其他專業系所或外校兼任師資來支援;其次,還有「質」的問題,這些從各種不同專業系所來 支援的 老師,其本身的通識理念,以及他對於核心課程與經典課程的想法,都會對於這門課程的教學內容與品質,產生極大影響,這會關係到整個計畫的成敗。 (二)初步解決方案 第一、我們將成立通識核心課程規劃及推動委員會。除了將學校重要負責人 ( 如校長、教、學、總三長、各學院院長 ) 納入其中,並將在此委員會下設執行小組,實際負責對核心課程的宣傳、公關及溝通聯絡等工作。 第二、我們將於開學時針對全校新生舉行核心課程說明會(預計約兩小時),也將對 全校 老師進行核心課程溝通說明會(預計約兩小時)。以凝聚全校師生對核心課程的共識。若有需要,亦可不定期舉行通識課程溝通協調說明會。 第三、我們針對這三門核心課程,分別設立課程規劃小組,在小組中設召集人與副召集人,並下設 5~7 名組員,除通識專任教師依所學專長或興趣編入各組外,大多數的組員將由非通識專任但對於核心課程有興趣的專業系所老師組成。所有課程之規劃與執行,都由這個課程規畫小組來全權負責。目標在於促進通識教師與專業教師的共同合作。 第四、所有的核心課程均續建立種籽教師團隊,由較具通識理念且教學經驗較 豐富的 老師所組成,由這些種子教師來帶領其他教師,以學習團體的精神,共同形成核心課程教學團隊。這個種籽教師團隊每學期至少各舉辦一場核心課程觀摩會與教學研討會,以期達成高品質的核心教學為目標。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||