幼兒中文識字學習歷程之研究

洪阿幼

台東大學幼兒教育研究所研究生

摘要

本研究藉由研究者自行建構的重複閱讀繪本識字教學模式,設計幼稚園幼生重複閱讀繪本識字的教學方案,目的在提高幼兒的識字能力,提昇閱讀興趣,以及師生的良好互動關係,重複閱讀繪本識字教學模式,逐字逐頁重複閱讀繪本、識字遊戲、省思活動、創作小書、識字存摺、學習單等教學策略。教學行動參與者8位大班幼兒,一位老師以質性研究資料分析方法,教學光碟、分析教師研究日誌、幼兒心得、幼兒資料學習單、家長訪談資料。研究結果發現如下:〈一〉重複閱讀繪本對幼兒中文識字學習表現有正面影響。〈二〉重複閱讀繪本識字活動有助於提升幼兒閱讀行為及學習態度。〈三〉重複閱讀繪本中文識字有助於幼兒中文識字能力。〈四〉不同的識字策略有助於幼兒的識字學習。〈五〉透過行動研究的模式,能促進教師的專業成長。最後提出繪本識字教學設計與實施改進建議,提供幼稚園教師參考。

關鍵字:重複閱讀、繪本、中文識字能力

第一章 緒論

諾貝爾文學獎得主以撒•辛格(Isaac

Bashevis)說:「給孩子讀好書是世界未來唯一的希望」,莎士比亞曾說:「生活沒有書籍,就好像沒有陽光」,閱讀像打開一扇窗,能讓孩子一窺世界的浩瀚。如何引導孩子翻書閱讀,找到心靈的智慧的寶庫,端看為父母師長者,如何去開啟這扇窗的鑰匙,我們深信在學習路途中,有渠等的用心陪伴,方能與孩子共享閱讀之樂。

第一節 研究背景與動機與目的

壹、 研究問題背景

從事幼兒教育工作十七年矣!經常在教學上以繪本來引入課程,但卻未曾在繪本對幼兒識字方面做一深入探索,更未知其對幼兒識字的成效為何?而今有這機緣能夠訂此主題為研究方向,更是讓我在往後推行全園共讀活動的最好指標。因為我愛書,所以想將那份感動與孩子分享。在教學活動方面設計了閱讀存摺、識字存摺活動讓家長們為孩子們共同存書(小小書蟲)、存字、每週圖書借閱活動、親師共讀、親子圖書借閱活動、進而推行到自己社區故事媽媽的分享活動以及家中的閱讀活動,這些都是因為我熱愛圖書,希望孩子在潛移默化中愛上圖畫書進而從繪本中認識更多的字而發展閱讀的能力。

貳、研究動機與目的

近年來繪本教學逐漸受到重視,「繪本教學」乃激發學童視覺、聽覺、思考幻想的空間,藉由聽讀圖文訊息、導引討論與分享的歷程,進行省思與建構內化的意義,以達成教育目標,養成終身閱讀習慣與培養自主學習能力(李坤崇,2004)。而幼兒特別喜歡圖大、字少、重複性語句、可預測性的繪本更是引領我想要研究的動機。

識字是閱讀的核心,也是閱讀理解活動重要的基礎,識字能力好,閱讀理解度就越高。不同能力的學生有不同學習進度,閱讀能力好學生因為自主學習而提高閱讀質量。反觀閱讀能力差的學生則因「馬太效應」(Mattew

effects)(stanovich,1986,2000),即貧者愈貧,富者愈富,而導致閱讀能力好的愈好,閱讀能力弱的愈弱(引自簡淑真、曾世杰;2006)。識字本身包括字形辨認(letter recognition),字音辨讀(phonetic

recognition)及字義搜尋(semantic encoding)(perffetti,1984,引自柯華崴,1993)。讀者必須訓練文字解碼(letter decoding)的策略,讓解碼過程成為自動化,當閱讀者花較少時間與精力於文字符號的解碼活動,就有較多的工作記憶與心理能量進行高階的閱讀理解。因此,以重複閱讀繪本融入識字教學就更刻不容緩的工作。

綜合以上說明,本研究動機可歸納如下:

(一)研究者對重複閱讀繪本教學融入幼兒識字能力的影響深感興趣。

(二)為瞭解繪本幼兒在圖畫故事書中語文識字能力學習表現。

(三)養成幼兒主動閱讀良好習慣,提昇幼兒識字能力。

依上所述,本研究擬探討繪本之意義與特質及幼兒識字能力,繼而討論重複閱讀在繪本圖畫書中的運用,及教學活動中的的教學策略經過不斷修正改進來選擇有利於幼兒識字方法。帶領幼兒進入閱讀的世界,最後針對研究者在教學現場之觀察,提出引領兒童進入語文識字世界之省思與發現,做為教師從事教學之運用參考。

根據研究的動機,本研究以八位大班幼兒為研究對象,實施重複閱讀繪本活動來探究中文識字的學習歷程。研究目的如下:

(一)瞭解幼兒在重複閱讀繪本歷程中對中文識字的表現。

(二)瞭解幼兒在重複閱讀繪本師生同儕互動歷程中的閱讀行為與社會互動情形。

(三)瞭解識字能力不同的幼兒在重複閱讀繪本中的學習表現。

(四)運用不同教學策略,增進幼兒的識字能力。

第二節

研究範圍和限制

壹、研究範圍

一、研究對象

本研究的研究對象係以就讀台北縣板橋●●區●●國民小學附設幼稚園●●班八位大班(滿五足歲中班直升大班)為研究對象,亦即為研究者所擔任的班級。

二、研究內容

本研究內容而言,本研究主要探討大班幼兒以「重複閱讀繪本識字教學活動」,幼兒在學習歷程中表現、中文識字能力發展;幼稚園教師的教學循環歷程的反思、檢討、修正教學策略與以整理分析撰寫研究報告。

三、研究方法

本研究採行動研究方法,「以教育部常見二百字中文量表」和「修定畢保德圖畫詞彙測驗」為瞭解幼兒識字能力發展。並搜集教學過程中幼兒學習檔案紀錄、研究者教學省思、協同教學的教學紀錄、家長深度訪談和學習回饋單等資料及各種資料相互驗證整理分析,作為深入探究分析之依據。

貳、研究限制

一、就研究對象而言

因為研究者服務對象是屬於台北縣板橋區新板特區精華住宅區的幼稚園,而主要對象為大班融合班,由於研究的班級中大班混齡,大班幼兒人數僅限於所教的中班直升大班八名幼兒,且其中個案的家庭成份背景不一,及受限於研究方法及研究樣本數較少的因素,因此研究結果較無法類推於其他教學情境。

二、就研究方法而言

行動研究雖然是解決實務最有效的方法,但有實施上研究者在研究中身兼教師及兼附行政工作,活動參與者、研究觀察者等多重的角色。研究者是以「老師」兼「研究者」的身分進入研究情境觀察幼兒重複閱讀繪本融入識字教學活動,有時無法對當下問題和過程做詳盡的記錄,有時礙於研究者自身於現場的情境的多重角色及現場環境情境干擾,在研究紀錄上可能造成限制而無法描述具體問題呈現的真實情境,故為本研究的一大限制。

第二章、文獻探討

第一節 繪本教學的相關理論

林敏宜在「圖畫書的欣賞與應用」一書中指出:圖畫書,英文為「picture books」,在日本稱為「繪本」,顧名思義是一種以圖畫為主,文字為「繪本」,顧名思義是一種圖畫為主,文字為輔,甚至是完全沒有文字、全是圖畫的書籍。

(蔡珮如,1994)繪本的英文為Picture Book,在台灣則稱為「圖畫書」或直接稱為「繪本」。它有別於具有插畫的故事書,從兒童文學的分類定義,就是圖畫比例要佔百分之五十以上的篇幅者,才能叫做圖畫書;但更嚴謹的定義是:「繪本畫面必須有連貫性,它的特色就是靠畫面連貫的韻律來說故事,否則只能叫做插畫書或插圖書(illustration book)」(張耀水、張裕幸,2007)。

壹、繪本的特質

由於圖畫故事書與文字相輔相成的傳達效果,及以兒童為中心的創作方式,不僅富有教育性、藝術性與趣味性外,也深深抓住兒童特有感覺(林敏宜,2002)。可見繪本圖畫故事書不僅能以文字完整敘述故事,圖畫的穿插使故事生動活潑,且使兒童有藝術、語言與為文學的最初體驗外,更是導引兒童愉悅閱讀之鑰匙。不同於一般的書籍,繪本最大的特色就在於它是以「圖畫」為主題的書,繪本除了能夠培養兒童的審美觀並透過圖像的引導,開啟兒童的圖像思考外,亦讓兒童在認識繪本圖畫書的内容過程中,助長兒童的視野擴展,認知閱讀能力學習,透過繪本圖畫書的閱讀能讓讀者產生共鳴,以藉此探索他人與自我的情感並幫助自我成長。繪本圖畫書也跨越了時空的限制,帶領幼兒進入創造想像的世界,許多繪本圖畫書皆以幼兒為出發點,更因此能讓幼兒的閱讀產生閱讀的動機與興趣。

林真美(2007)提及繪本文字並不是寫給孩子看的,它必須藉由識字、理解文字意義的人將之轉換成「語言」才行。也就是說,在文學之外,還要具備「聽」的要素,它必須以最精鍊的口語表達,讓孩子得以豎起耳朵,聆聽文學的聲音。因此,經常唸書給兒童聽,對幼兒閱讀興趣、知識、能力的增加,都有顯著影響。然而繪本所以被認為是最有效,也最符合兒童學習興趣的教材,(黃瑞琴,1997;松居直,1999;林敏宜,2000;黃郇英,2002)。所以黃郇英(2002)認為以「文字營造圖畫,圖畫超越文字」,來陳述文字和圖畫的緊密關係,他認為,故事繪本能在視覺藝術與文字情節聯結時,滿足兒童對美感經驗與知識概念兩方面的需求。綜合上述發現,繪本圖畫書基本上可以包括文字、圖畫、主題等三大特色。繪本則是大人進入兒童世界的一把鑰匙,而大人則是將繪本內容講述給孩子聽,使孩子得以感受到繪本生命的「傳遞者」。

貳、繪本在課堂上的應用

然而幼兒不可能天生就喜歡閱讀,必需有人來引導與帶領,正如松居直所提出的:「一個會唸圖畫書的人,不但是圖畫書與藝術的最佳讀者,同時也是最好的媒介。講圖畫書的人能決定圖畫書的最終價值。不論多好的圖畫書。如果講的人態度敷衍,就無法生動傳達書中世界。(劉滌昭譯,1995)」而現今幼稚園所的教學應著重繪本圖畫書的應用,幼兒才能在快樂的使用繪本過程中,達到學習的目的。而因為繪本圖畫書的文字少,所以適合大人協助未識字,或識字不多的幼兒用聽的方式欣賞故事;它有圖,孩子可以在大人不在的時候,藉由圖來理解故事;他包含的意義多,很容易引起共讀及討論的關係、適合幼兒分享想法,進行哲學思考等。總而言之,若要將繪本圖畫書引領至十分傳神的角色。教師必須能讓幼兒對繪本圖畫書產生共鳴,並能將豐富的故事内涵傳達給幼兒。

綜上所述在呈現繪本圖畫書之前,教師也可以針對繪本圖畫書的封面讓學生猜測這是個什麼樣的一個故事,請幼兒來猜測不同的故事內容與結局,如此可以引來幼兒的興趣,也可以了解幼兒是從什麼樣的角度來融入故事。藉著了解幼兒喜歡簡單重複句型圖畫書,當他們要求重複讀同一繪本故事書,不要拒絕。因為藉著重複閱讀繪本方式會引領入幼兒的更大閱讀興趣。

第二節

重複閱讀識字理論基礎

Samuels(1979)以LaBerge 和Samuels(1974)所提出的閱讀自動化訊息處理過程理論為基礎,提出的重複閱讀識字教學法,其所依據的原則即是藉由加強刺激與反應連結強度,因此必須藉由不斷的練習,來增進閱讀流暢性,減少字彙解碼的過程與時間,達到閱讀過程中,文字辨認解碼的自動化。彭志業(2003)認為重複閱讀就是重複地閱讀同一篇文章,直到流暢性達到某一程度,可斷句斷在該斷的地方、唸文章時不會結結巴巴,甚至在該讀時融入自己的情感。關於自動化心理機制的形成因素,Laberge和Samuels(1974)以及Shiffrin 和Schneider(1977)認為主要是由於刺激反應次數度增加使然,而,Anderson( 1974, 1995)則指出自動化的形成,是因為心理作業過程步驟數目減少,減少之後形成心理過程的組塊現象,數個執行步驟合成一個步驟。總之,當一項心理活動達到自動化程度,個體即不需花太多時間或注意力處理低階的任務,而可將心理能量移至較高階的心理任務,或同時處理另一項工作。因此重複閱讀是促發幼兒識字學習的最加元素。

洪采菱(2008)認為,在不斷的重複練習文章內容中,使閱讀者達到字彙辨識自動化,以提升其閱讀速度、口語表達能力及閱讀理解。重複閱讀是將相同文本重複閱讀多次,以促進讀者閱讀流暢力的一種閱讀教學方法。陳東甫進一步指出(2008)閱讀自動化資訊處理理論簡稱自動化理論(automaticity theory)。其指出識字技巧的發展有三個階段。第一個階段稱為非精確階段( non-accurate stage):學生們在此階段識字有困難,即便是提供他們足夠的時間量也是如此。第二個階段稱為精確階段( accuracy stage):學生們能正確地辨識出印刷文字, 但需耗費注意力。這階段的特徵是,閱讀速度緩慢而躊躇,其理解很差。第三個階段稱為自動化階段( automatic stage) : 學生們能正確地辨識出印刷文字,但不需要耗費任何注意力。學生在此階段唸讀文章的速度和平常口語速度一樣快或者更快,而學生也能在閱讀的當中理解文意。

吳宜真(2007)認為識字能力低落的學生,根本無法進行高階的閱讀理解工作。但藉由重複閱讀的實施,讓學生對不識字的生字新詞先進行解碼,降低其在解碼上的負荷量,便能促進閱讀理解上的表現。陳瑋婷 (2004)認為過度學習(oveer learning)是基本之學習,若經由反覆練習讓學生熟識,則有助於學習內容之長期保留。綜上所述幼兒具有「學的快,忘的快」之學習特質及喜歡重複閱讀相同文本更需藉由反覆練習達到學習成效。Laurien(1982)則根據Samuels 的重複閱讀識字教學理論認為所選擇的閱讀材料以及個別性的模式,進而修正為團體式的重複閱讀識字方式。他認為就選擇閱讀章句,必須讓學生能夠有意願再次唱讀的興趣,所以必須符合幾個特質:明確一定的押韻,如abab,aabb,讓章句內容具有預測性、有趣以及強力的節奏,重複閱讀文章有此效果方能達到自動化(彭志業2003)。如此方能增進識字能力。此外,由於重複閱讀帶動了字彙上的重覆促發,因此也進一步的促使了學童在識字上能更加自動化(胡永崇,2002)。

壹、國內相關重複閱讀理論之研究

表1 國內相關重複閱讀識字教學之摘要表

|

研究者 |

研究主題 |

研究對象 |

研究方法 |

研究結果 |

|

彭志業 (2003) |

基本字帶字教學與重複閱讀識字教學對國小學童識字成效差異之研究 |

本研究以桃園縣內壢國小四年級104 名學生(三個班級)為研究樣本,並以班級為單位。 |

隨機分派至基本字帶字教學組、重複閱讀識字教學組及控制組。以不等組前後測設計進行八週之實驗教學。 |

(一)基本字帶字教學能顯著提昇受試學童在字形辨識、字音辨識、國字書寫與字詞義辨識上的表現,但對在閱讀理解與一般字彙知識上的表現則無顯著提昇的效果。 (二)重複閱讀識字教學能顯著提昇受試學童在字形辨識、字音辨識、字詞義辨識與一般字彙知識上的表現,但對在國字書寫與閱讀理解上的表現則無顯著提昇的效果。 (三)在性別差異方面,受試女童在字形辨識、字詞義辨識、閱讀理解與一般字彙知識上的表現顯著高於受試男童而在字音辨識與書寫國字上的表現則未發現顯著的性別差異效果。 |

|

洪采菱 (2008) |

廣泛閱讀與重複閱讀教學法對國小一年級學童識字能力口語閱讀流暢力及閱讀理解之影響 |

屏東某國小一年級三個班級為研究對象。 |

採準實驗教學法,二個實驗組分別接受廣泛閱讀與重複閱讀教學法,控制組未接受任何教學。實驗教學共八週每週三次,教學前,教學後以中文年級認知量表,口語閱讀流暢量表,閱讀理解測驗等研究工具施測。 |

重複閱讀能提昇對於國小一年級的識字能力,閱讀流暢力並具有延宕效果。 |

|

陳東甫 (2008) |

電腦語音文字同步系統結合重複閱讀教學對識字困難學生學習成效之研究 |

電腦語音文字同步系統結合重複閱讀教學策略以及傳統的重複閱讀策略,兩者對於三位國小高年級識字困難學生在學習成效上以及感受上的差異。 |

實驗方法是採用單一受試法跨受試多試探設計 |

研究結果也發現,三位受試者由於本身個性或缺陷問題,對於語音文字同步結合重複閱讀教學與傳統的重複閱讀教學各有不同偏好與感受。研究者建議不管是使用傳統的方式或電腦的方式皆具有良好成效,教師可視不同的需要,選擇自己認為合適的重複閱讀教學策略。 |

彭志業(2003)指出雖然國內目前並未發現以重複閱讀識字教學,來進行識字教學的研究,但是在學生讀經活動進行的過程,卻可發現運用重複輪流閱讀以及背誦方式,教師並沒有針對經義(包含字詞義)進行教導,但是由此過程,重複讀識字教學法則能增進一般字彙知識上成效。洪采菱(2008)以廣泛閱讀與重複閱讀教學法對國小一年級學童識字能力口語閱讀流暢力及閱讀理解之影響研究其研究結果發現,重複閱讀能提昇對於國小一年級的識字能力,閱讀流暢力並具有延宕效果。陳東甫(2008)電腦語音文字同步系統結合重複閱讀教學對識字困難學生學習成效之研究,其結果發現,受試者由於本身個性或缺陷問題,對於語音文字同步結合重複閱讀教學與傳統的重複閱讀教學各有不同偏好與感受其研究教師可視不同的需要,選擇自己認為合適的重複閱讀教學策略。

第三節閱讀識字相關理論

壹、閱讀

洪蘭(2001)提及在這多元的社會中,講求的是多元能力,而閱讀除了可以吸取知識,促進學習與成長外,並可透過閱讀獲得興趣,尤其有助於腦力開發、語言的發展,啟發個體想像與創造力等。而繪本故事書是每個人最初接觸的閱讀物,對兒童學習來說,由於特有豐富圖文與電視影訊息相類以外,也往往因為故事充滿著創造與想像的背景,能夠表現出人生種種考驗的故事,引起兒童們的閱讀興趣。閱讀是種複雜的歷程,包括識字和理解兩大知識,閱讀者透過先備知識及個人經驗來對文章內容的理解。「閱讀」是知識獲得的主要來源,愈早開始閱讀,愈能體會閱讀之趣。吳淑玲(2007)指出從書寫文字中汲取大量資訊,以增進對世事的瞭解。越常接觸閱讀,在閱讀世界的探索能力就越好,能掌握文本的訊息也越多。柯華崴(2006)認為閱讀是最實際的能力,它是所有學習的基礎,因為有閱讀能力的人,才有自己的學習能力。張玉茹(2001)指出閱讀能力好的讀者有豐富的字彙與知識。

柯華葳(1999)認為在閱讀過程中,「由上而下」和「由下而上」兩種模式是互補的,例如讀者在遇到不認識的字可由上下文來猜,即是以「由上而下」的模式來補「由下而上」(認字)的不足。由此可知,以「由上而下」的閱讀模式為教學重點時,除了鼓勵幼兒運用上下文的線索來猜測、了解生字的意義外,也應引導幼兒逐字逐句的閱讀,並由文章中讀出文意。以「由下而上」的閱讀模式為教學重點時則需以小的字、音、詞等之精熟為起點在拓展至大部份意義理解(引自洪木蘭2007)。對於一個熟練閱讀的人而言,其閱讀的過程應是由下而上或由上而下兩種模式交互運用。因此,柯氏提出如何教導學生逐字逐句讀,由文章中吸取文意,在是閱讀教學中過程很重要的一件事。綜合上述閱讀理論模式可以發現,對於一位精熟的讀者,其閱讀過程可以「由上而下」和「由下而上」兩種模式交互運用。對於幼兒而言,教師引導閱讀教學活動時,應加強幼兒的識字能力外,也應強調字在文句中字的意義,發展閱讀理解能力。本研究的「重複閱讀繪本識字教學活動」即採用閱讀中「由上而下」與「由下而上」的交互互動的模式進行。

總之透過閱讀我們不僅學到各種知識能力,更應讓幼兒學習閱讀,成為一個獨立閱讀者,而閱讀習慣愈早培養,閱讀的能力愈穩固。柯華崴(2006)認為閱讀就是一種最實際能力,他是所有學習的基礎,只有持續不斷閱讀的人,才有自己的學習能力。

貳、幼兒識字的發展歷程

怎樣算是識字呢?最簡單的答案即是於一個字能夠構成形、音、義三者的聯繫,能夠用他來閱讀,在閱讀方面來說,我們認識一個字,就能夠正確讀出他的音,並且知道它的意思。而所謂的認字除了熟記字形的完整結構,還要形成該字的形、音、義三者緊密聯繫的統一整體,也就是對字形的辨認、字音的學習、字義的瞭解,即認識一個字至少包括形、音、義的學習(黃淑苓,1994)。閱讀是一個複雜的歷程,包含識字(word recognition)和理解(comprehension)兩個主要成分(胡永崇,2002)。而識字是閱讀過程的主要成分之一,透過識字才能達到理解的目的,也才能使閱讀順利的進行下去,因此如何認字便成為重要的問題。對於幼兒識字發展歷程之看法,不同學者有不同的觀點,以下則綜合

萬雲英(1991)的幼兒識字發展歷程,歸納說明之:

一、泛化階段:

對文字的形、音、義三者建立模糊的聯繫,在生活中,此階段幼兒對成人提筆寫字、畫記等動作加以注意,且對生活中的文字產生興趣。如:「人」和「入」分不清楚,「晴」和「睛」混淆,也可能對著音、義聯想錯誤,產生如「身」和「體」混用,「躍」和「越」混用等現象。

二、前分化階段:

對文字的形、音、義三個基本因素之間,建立統一的聯繫,且能粗略的分化字形結構的關係。此階段的幼兒已能認出自己的名字,且開始能讀出文字。

三、精確分化階段:

對文字的形、音、義三個基本因素之間統一聯繫的牢固精確分化,不再有錯別字、不再修改筆畫,能迅速正確讀音、解義、默寫。此階段已至成熟認字的程度,讀者已能進行閱讀與書寫由以上所述的認字發展階段,可知學齡前幼兒的識字階段大致在泛化階段至前分化階段,例如:一名二歲左右幼兒,未經刻意指導能認出日常報紙、日曆上常見的字。他會認「丁」字以後,當其母親問他「可」字時,他認為是「ㄉ一ㄥ」,雖然經過糾正,他仍堅持一段時日,指「可」為「丁」,顯然是字形泛化的錯誤。(引自黃淑苓,1994)。

由以上所述,瞭解字形、字音與字義的線索在幼兒認字過程中,具有相當重要的地位。在幼稚園的教學現場,大多以圖文並置的字卡方式進行認字教學,亦即藉由先示圖再舉出文字的反覆進行,使幼兒達到識字的效果(黃淑苓,1994)此外,林敏宜(2000)認為幼兒從成人朗讀繪本圖畫書的過程中,不僅能體會語文之美且亦能豐富其詞彙。李明傑(1998)指出繪本故事書中角色間的對話及重複的字詞,都成為幼兒學習語文的最佳工具。

第四節中文文字識字能力

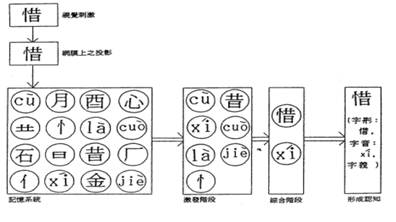

有關中文識字歷程模式的研究,較具代表性者有二,一為曾志朗(1991)的「激發-綜合」二階段模式及胡志偉、顏乃欣(1995)「多層次字彙辨識理論」。分別敘述如下:

壹、曾志朗的「激發-綜合」二階段模式

曾志朗(1991)以同時平行分配處理模式說明中文識字的歷程,如圖

資料來源:出自 曾志朗(1991:550)

此模式認為,讀者在閱讀文字時,會同時採用字形和語音等多重線索(multiple cues)來認字。透過不同線索之間的相互合作而非競爭,這種合作關係使得各個推測率相當低的線索在綜合之後造成相當高的推測率。中文字的形、音、義等不同訊息是以平行分布在記憶系統中所儲存的字形、字音、字意等不同訊息,在認字時一起被「激發」起來,再「綜合」成可能發音,做出反應,使讀者很快的辨認出字來。也就是說,中文字的各線索本身的運作產生了效應,而不同的線索對整個閱讀歷程造成好的效應,讀者便很快認出字來。

貳、胡志偉、顏乃欣的「多層次字彙辨識理論」

胡志偉、顏乃欣(1995)參考英文字彙辨識理論「多層次模式」(interactive

model),提中文字彙的多層次字彙辨識理論,如圖

圖

資料來源:出自胡志偉、顏乃欣(1995:49)

此模式認為讀者是透過多年習字閱讀的經驗,分析呈現在視覺系統的文字。當讀者看到文字時,首先會運用到長期記憶中的「字形記憶」,將相似的字形記憶會同時受到激發,然後透過「字形記憶」與字音、字義間強弱不等的連結,會交互激發出其他形似的字形記憶,最後,這些被激發字形記憶會受到熟悉度的影響而有高低程度的差異,產生相互抑制作用,直到熟悉度最高,接受最多回饋的字形、字義、及字音記憶表徵,超過辨識閾值,到達意識層面,便完成文字辨識的工作。

綜合上述內容,不論是曾志朗的「激發-綜合」二階段模式或是胡志偉、顏乃欣的「多層次字彙辨識理論」對文字辨識心理歷程的看法,皆可看出識字的成分包含字形辨識、字音處理及字義搜尋,需同時掌握字形、字音與字義的多重線索,透過一致性高的字彼此間相互增強的規則效應,加速文字辨識的歷程及正確性,才能達到自動化的層次。總而言之,識字需透過字形區辨、聲韻辨識及工作記憶等認知能力與心理字彙的相互配合,使字形與字音、字義形成穩固聯結即能有效率進行。

第三章、研究方法

本章將就本研究之研究架構、研究程序部分,分別陳述如下:

第一節、研究架構

本研究採用行動研究。夏林清(1997)認為研究者它源自於每日教育工作中所產生的實際問題,企圖支持教師以及教師團體有效地因應實務工作中的挑戰,並且以一種反映思考的創新方式來改革困境。「行動研究」是教師專業發展最要的方法之一,配合本研究的問題及目的,將研究架構流程分述如下:

第二節 行動研究流程

壹、行動初期階段

從幼兒重複閱讀繪本中體會「識字」的樂趣讓識字不多的幼兒也能享受閱讀樂趣。所以以重複閱讀繪本來融入「識字活動」更因此引領到研究者的教學現場中?成為研究者研究思考的主題及讓研究者想要更深入研究探討的動機。

一、蒐集國內外文獻

確定研究主題之後,研究者長時期蒐集國內外有關的「幼兒繪本教學理論」、「幼兒閱讀發展理論」、「重複閱讀識字」、「中文識字教學法」等相關文獻,閱讀文獻後,研究者思考哪種方式最適合幼兒學習識字?且可獲得識字成效?與指導教授討論後,決定採用「重複閱讀繪本中文識字教學法」。

二、採用行動研究方法,研擬研究架構

從共讀中不斷的討論與反思,孩子的思考方式及視野都將獲得更進一步的成長。更是讓幼兒學習識字的好良方。研究者本身將文獻做一初步分析探討後,將班上的教學現況和研究者的研究構想和協同教學老師討論師生以重複閱讀繪本融入識字教學的可行性。

貳、行動中發展階段

一、發展教學主題,設計教學活動

決定利用每星期一到星期五每天快樂午休時間,實施繪本融入中文識字教學,而把學期的主題課程活動以圖畫書之旅為主題,並延伸設計一系列繪本識字教學活動。

二、實施重複閱讀繪本中文識字教學活動

而就像松居直(1999〉所提到,「在嬰兒成長發育上,重要不是給他故事繪本,而是讓他聽到豐富的語彙,充份的活動。而身體的氣氛與活動,則需要相當的技巧。」而會想以行動研究來探討繪本融入識字教學是因為繪本是和幼兒接觸最切身生活化,而研究者在職場上常以繪本來融入教學活動,但卻不知幼兒真正學習為何?而以行動研究方法改進與反省現場教學實務的研究方法,透過不斷省思與批判研究者的教學經驗,作為提升自己教學能力、活化教學內涵的一種循環歷程。

在本研究中的繪本,以台北縣閱讀資源手冊提供繪本及園內同事、幼教夥伴所提供的十五本重複性多、可預測性高的繪本,以及圖大字少為繪本選擇原則。以逐字逐頁唸讀繪本內容,引領幼兒識字,及以製作成電子繪本介紹主題活動,進而再延伸一系列的繪本識字學習活動。

三、評量活動

在進行重複閱讀繪本中文識字教學活動之前,藉由「教育部常見二百字中文量表」和「修訂畢保德圖畫詞彙測驗」兩項測驗,瞭解幼兒「識字量」和「語文概念」的語文識字學習能力起始點。

四、教學省思與回饋

教學活動前和班上協同教師、實習教師做一課程規劃設計,而在教學活動後進行討論和省思,思索教學過程中的缺失以及改進修正的部份,及他們在教學活動現場中所看到幼兒的學習表現?提供他們研究者的想法意見。並思索哪些繪本識字延伸活動,可以提升幼兒識字學習興趣。

五、教學檢核蒐集資料

從研究者決定以行動研究來做為研究方法開始,不斷蒐集的相關文獻,並在每一個行動階段後檢視,幼兒在繪本中文識字教學活動過程中的學習表現、幼兒的學習檔案、家長幼兒回饋與反應、園內教師、實習教師的建議與其他國小教師、同學、幼教夥者的建議,研究者教學活動後的省思。多方蒐集資料驗證改正方式進行,作為研究者省思、修正與改進教學策略的依據。

參、行動後期總結階段

(一)資料整理與詮釋意義

研究者將平常幼兒在學習活動中的表現觀察記錄作品學習單,進行資料整理,和合班教師討論分享詮釋其意義。

(二)檢核與分析資料

本研究蒐集之教學日誌、家長訪談錄音內容的逐字稿、幼兒心得或幼兒作品學習單、活動照片,幼兒學習觀察紀錄表親師聯絡薄、研究手扎之結果,以及其他文件相關資料,研究者課堂觀察記錄等質性文字資料,加以編碼和儲存;其次採用質性資料分析方法,再針對重複閱讀繪本識字教學實施歷程彙整編碼,並進行教學行動中或行動後的省思與修整;進行資料的編碼、歸類,多元資料的交叉檢核最後根據實施歷程分析,撰寫結論與建議。

(三)歸納結果

研究者和協同教師、實習教師共同討論十五週教學活動過程幼兒的學習表現、觀察平時幼兒閱讀的表現、幼兒進行活動後學習回饋等,分析歸納行動研究的結果。

(四)撰寫研究論文

研究者透過不斷的反省、實施、討論與修正的循環過程,根據研究的過程將資料分析的結果與指導教授進行討論後,進行研究的計畫寫成論文以供參考。

肆、資料的整理分析

幼兒識字能力起始點

在研究之前使用「教育部常見二百字中文量表」和「修訂畢保德圖畫詞彙測驗」測驗,是想要主要施測的幼兒在短時間內,有效瞭解幼兒學習文字識字能力的起始點。

1.學習單、小書創作980911:表示幼兒九十八年九月十一日進行繪本的學習單與小書創作。

2.教學省思980922:表示九十八年

3.幼兒觀察紀錄C1-980901:表示九十八年

4.T

5.家長回饋單C2:表示C2 家長對『重複閱讀繪本中文識字教學活動』給予的回饋。

6.家長訪談980105:表示C6 家長於九十八年

為了使本研究更具有效度,使用不同來源資料的檢定針對同一問題,搜集學生、教師與家長之看法。而不同方法的檢定則指使用針對同一問題,搜集學生、教師與家長之看法。而不同的方法之檢定則指使用觀察、訪談、研究日記等法搜集資料(引自潘慧玲,2004)以上文件資料在整理後,整理將資料做比較檢視作為下一個行動的修正與參酌。其目的讓學習有效果及活動過程更流暢。

第四章 行動歷程與結果討論

本章根據研究目的,將研究時間分為三個行動階段(如附圖行動歷程識字概念網),共十五週,每週五次,每次四十分鐘的重複閱讀繪本中文識字教學活動及幼兒學習觀察紀錄、歷程分析與家長回饋等方式,並由協同教師

第一節

幼兒在行動研究第一階段的學習歷程

壹、課程的準備

本研究的對象是研究者由中班直升大班的第二年幼兒〈八個學生〉,因此研究者熟悉每個孩子的學習狀況及了解每個孩子的個別差異,在熟悉幼兒的氛圍下進行學習。開學初研究者利用親師懇親日時間,將本研究的課程計畫告知家長,並請家長配合親子共讀時間,指導幼兒閱讀並完成學習紀錄。研究者利用課餘時間,將要研究的繪本做歸類及整理。研究者將事先規劃好的繪本識字教學活動計畫)完成和搭班合作教學老師、實習老師進行課程大綱討論。

貳、正式進入「以重複閱讀繪本進行幼兒中文識字教學」的歷程

一、預備期

(一)確認繪本圖書,以利研究主題繪本

教學前研究者廣泛搜集相關重複閱讀繪本主題圖畫書選定禮物等十五本繪本,完成圖書資料建檔並進行設計識字概念學習網(如附圖4-1第一行動歷程識字概念學習網),藉此於教學時能依學習網管制進度實施,以有效掌握學習成效。

(二)引發幼兒重複閱讀繪本的動機

因幼兒已有主題閱讀繪本的經驗,所以當研究者進行重複閱讀繪本識字課程研究時,幼兒的學習興趣愈高而愈有成就感,班上只有八個幼兒進行重複閱讀繪本課程研究,所以當研究者在重複介紹主題繪本時,他們也會藉由對繪本的認知來對文本有進一步的認識,近而引領未參與的研究對象共同進行閱讀,在各種圖畫書之旅主題活動介紹及課程活動,幼兒學會了如何使用圖畫書。

(三)行動歷程第一階段綜合討論

第一階段的行動歷程中,以重複閱讀繪本進行中文識字教學活動後,班上的語文中文起始點呈現不同的兩種現象:

1、識字能力較弱的幼兒在進行逐字逐頁唸讀繪本和識字教學活動時,會先以觀察他人進行的方式,在慢慢融入共讀閱讀繪本識字的教學活動中,並受同儕很大影響由不會唸讀識字到慢慢能夠識字獨自閱讀繪本內容。

2、進行前測識字分數不高的幼兒,經由重複閱讀繪本進行中文識字教學活動的過程後,對於學校所學習的兒歌、唐詩、百孝經讀經課程及語文活動課程都會開始認讀,在生活中週遭、閱讀活動課程中有不懂的國字會主動,會主動問師長家人。提升對識字的察覺能力,及加深對中文的識字能力。

2、進行前測識字分數不高的幼兒,經由重複閱讀繪本進行中文識字教學活動的過程後,對於學校所學習的兒歌、唐詩、百孝經讀經課程及語文活動課程都會開始認讀,在生活中週遭、閱讀活動課程中有不懂的國字會主動,會主動問師長家人。提升對識字的察覺能力,及加深對中文的識字能力。

3、識字能力強的幼兒在進行逐字逐頁唸讀繪本和識字教學活動時,總是很快就能夠融入閱讀繪本的情境中,並能夠很快唸讀整個繪本內容,影響同儕的學習互動,因為從重複閱讀繪本識字的過程中得到許多成就感。

大愛媽媽在課程活動前先將小朋友分成了三組。1、恐龍組 2、惡魔組 3、美人魚組三組,當他三組的名稱,寫在白板上時。C1,C2,C3,C7馬上就可以認讀唸出白板上的字。,他們自行跟大愛媽媽說為什麼要分成這三組,大愛媽媽很驚訝的回應,我都還沒有介紹您們就可以知道今天我們所進行的分組活動。(教學日誌省思98.10.24)

江T回應:老師您有沒有發現自從您請那幾個研究對象起來進行上課後,幼兒在圖書角選取圖書繪本,總是選取您進行過的繪本,而一再重複與他人共同唸讀繪本內容。尤其是「棕色的熊,棕色的熊,您在看什麼?」這一本繪本他們很喜歡中班的幼兒也搶著一起唸讀,而參與的對象,總是指正他們閱讀時的錯誤。(研究日誌98.10.19)

R:有。我有發現尤其C2進步最多。原本在識字能力方面較弱,但參與繪本識字課程後發現,他在識字能力方面進步很多,常見他總是在圖書角閱讀研究者進行過的繪本而且代領著中班幼兒。尤其在唸讀「棕色的熊,棕色的熊,您在看什麼?」總是開心擁躍地且聲音特別大聲。(觀察記錄9810.19)

4、在前測識字能力很好的幼兒,在進行時重複閱讀繪本識字課程時,總是能夠很快就融入重複閱讀繪本的課程中,並很快就能夠唸讀繪本中的識字內容,而且能夠獨自唸讀繪本的內容,唸讀愈多次其效果愈好唸讀的愈順暢。

4、在前測識字能力很好的幼兒,在進行時重複閱讀繪本識字課程時,總是能夠很快就融入重複閱讀繪本的課程中,並很快就能夠唸讀繪本中的識字內容,而且能夠獨自唸讀繪本的內容,唸讀愈多次其效果愈好唸讀的愈順暢。

二、行動中的省思與發現

在這一階段重複閱讀繪本識字歷程中,發現幼兒初期對繪本能夠唸讀的文字甚少,經過五週教學後,孩子在進行唸讀繪本重複語句時,均能很愉快大聲的唸讀出來(如識字概念網4-1中重複性的語句),特別是在唸讀棕色的熊、棕色的熊您在看什麼?鱷魚怕怕牙醫怕怕、我要牛奶時唸讀最認真順暢,而在進行識字活動及延伸課程時識字能力最快的也是這三本繪本,而它們最大的相同特色是圖大、字少、重複性多、有可預測性語句。從家長和幼兒的回饋中,得知如何教導學生逐字逐句讀,由文章中吸取文意,在閱讀教學中過程很重要的一件事。

三、思索下一步流程

從第一階段學習歷程觀察後,研究者決定行動歷程第二階段在識字延伸課程多一些趣味性識字活動,例如:敲字遊戲、競賽分組遊戲、語文接力遊戲、棒偶演示等活動,增進幼兒識字學習的興趣。藉由Vygotsky唯茍夫斯基「最近發展區域」(zone of proximal

development)的概念,和鷹架(scaffolding)學習理論,經由同儕互動和成人的引導下,建構出幼兒主動建構知識的動機,透過和他人互動產生自發性學習。讓識字能力較差的幼兒在真實、有趣的情境中探索學習識字的樂趣與成就感(引自洪木蘭,2007)。

第二節

幼兒在行動研究第二階段的學習歷程

壹、行動歷程第二階段

研究者在第二階段課程進行前,為了更明確的掌握了解幼兒在第一階段教學前後的學習成效,研究者設計了一張教學前的訪談,內容是研究者預計從家長幼兒中,瞭解進行重複閱讀繪本識字教學改變,目的是預先了解第一階段識字教學的反應與孩子的先備經驗在哪裡?

幼兒在第一階段行動歷程後,識字能力較弱的幼兒逐漸發現他們從簡單識字開始學習不同識字。例如:兒歌中的字、唐詩課本中內容、生活中招牌所所出現的字等。研究者和協同老師以及實

針對行動歷程第一階段,發現幼兒識字能力的落差後;行動歷程第二階段 98.10.26~98.11.27 (如圖4-2第二行動循環歷程識字學習網)共二十五次課程教學活動、這階段所使用五本繪本內容屬於親情溫馨繪本。而將識字能力較弱的幼兒,以獎勵遊戲方式增強學習動機。藉由研究參與者識字能力較強的幼兒帶動其他幼兒的學習興趣,進而提昇識字能力較弱幼兒的閱讀識字能力。

貳、行動歷程第二階段綜合討論

閱讀能力是學生學習的重要工具之一,也是許多學科學習的先備技能。識字發展就是一種文化適應的發展歷程,幼兒經過各種社會互動,藉由和他人的相處引導、學習逐漸增加語言能力,把握幼兒內在心理機制,給予他們是閱讀學習空間,是引發識字的機會。幼兒經過單字解碼的經驗累積後,開始建構字義,了解識字的系統識字的規律。行動歷程第二階段的識字較弱的幼兒,藉由不同的識字教學策略引導,與同儕互動後發現在閱讀識字方面能力進步許多,以多元識字策略提供幼兒體驗識字的樂趣,使他們獲得成功的體驗更容易引發他們喜愛重複閱讀繪本識字。

在這五本繪本中幼兒特別偏愛我爸爸、猜猜我有多愛您這二本繪本,在圖書角時總是看到參與課程的幼兒,帶領未參與課程的幼兒唸讀識字,進行識字延伸課程時認讀最為快速。而這階段所要思索是幼兒是否真正會認字?還是以猜測方式辨識,因此在進行識字活動時有時會將字詞分開坐分別對應辨認。識字ordrecognition),包括字形辨認(letter recognition)、字音辨讀(phonetic activation)及字義搜尋(semanticencoding)(Perfetti,1984,引自柯華葳,1991)。閱讀是一個複雜的歷程,包含識字(word

recognition)和理解comprehension)兩個主要成分,而識字又是閱讀理解的基礎,在閱讀過程中扮演關鍵性的角色,因此是否真正學會識字仍是閱讀的關鍵。及如何重複閱讀繪本中「畫中有話、話中有話」的特質開啟幼兒識字學習,讓識字學習更愉悅成為我思考方向之ㄧ。

一、行動中的轉變

在這階段的識字活動歷程中,加入各種不同的識字延伸活動、棒偶道具、敲字遊戲、抽字卡、閃卡、字卡聯想等。以更多元的識字延伸活動來激發繪本識字的學習樂趣。在這行動歷程中發現幼兒開始對周遭環境進行文字討論,以及更能自動化順暢認讀繪本內容。例如:看到圖書角中的繪本會主動認讀繪本名稱,實習老師教學時的流程,進行百孝經活動大海報一呈現,即可以很快認讀海報中內容。並且喜歡重複唸讀已進行過的繪本,在圖書角經常和同儕共讀已進行過繪本的內容。

在這階段的識字活動歷程中,加入各種不同的識字延伸活動、棒偶道具、敲字遊戲、抽字卡、閃卡、字卡聯想等。以更多元的識字延伸活動來激發繪本識字的學習樂趣。在這行動歷程中發現幼兒開始對周遭環境進行文字討論,以及更能自動化順暢認讀繪本內容。例如:看到圖書角中的繪本會主動認讀繪本名稱,實習老師教學時的流程,進行百孝經活動大海報一呈現,即可以很快認讀海報中內容。並且喜歡重複唸讀已進行過的繪本,在圖書角經常和同儕共讀已進行過繪本的內容。

二、下一個行動歷程的改變

發現識字能力強的幼兒總是很快,就能夠將所要認的識字內容記起來,而識字能力較弱的幼兒對繪本中要認識學習的字,對重複的語句可預測性的字很快就可以認讀,但其他字彙概念較為模糊。所以必須引用多元的識字延伸活動,幫助幼兒反覆不段重複練習,了解幼兒識字能力的差異性,成為我第三個階段行動歷程必須省思修正之處。

第三節

行動三:幼兒在行動研究第三階段的學習歷程

壹、行動歷程第三階段

研究者在第三階段課程進行前,為了瞭解幼兒在第二個階段教學前後的學習成效,研究者設計了和師生與家長做了教學前的訪談,內容是研究者預計從家長幼兒中瞭解進行重複閱讀繪本識字教學之學習成長情形,其應用資料來源,包括:上課教學中的紀錄、轶事紀錄、教學省思等教學相關資料,作為評估幼兒的學習成效之佐證。目的是預先了解第二階段識字教學的反應與幼兒學習的成效。

幼兒在第二階段行動歷程後,識字能力較強的幼兒逐漸發現能夠獨自閱讀,認讀繪本以外的圖書。例如:生活中廣告單所出現的字、報紙上的字、通知單、親子連絡冊上的文字等。研究者和協同老師以及實習老師討論檢討後,將第二階段所學的重複閱讀繪本識字中所進行的繪本,另設立一個閱讀繪本圖書角。以自行閱讀已經進行學習過的識字繪本。讓幼兒可以透過重複閱讀繪本方式,除了能夠有機會複習第一階段和第二階段所學習的繪本讓幼兒反覆練習閱讀,從短期記憶轉化為長期記憶,透過同儕和研究者引導學習,在生活情境中養成獨自閱讀能力及識字學習經驗。

針對行動歷程第二階段,發現不同幼兒識字能力的學習成效後;行動歷程第三階段 98.11.30~99.01.01 共二十五次課程教學活動、這階段所使用五本繪本內容生活故事溫馨繪本(如圖4-3第三行動循環歷程識字學習網)。將以不同的識字策略遊戲增加幼兒學習識字的動機,以扮演戲劇、學習單、語文遊戲、閃卡、文字百發等識字遊戲來增強幼兒對繪本識字的喜愛。藉由研究者觀察幼兒學習活動中對識字表現反應,同儕互動學習各種識字延伸活動的表現,不斷省思修正課程活動進而提昇幼兒閱讀識字能力。

貳、行動歷程第三階段綜合討論

第三階段重複閱讀繪本中文識字學習歷程,從每次全班的主題活動電子繪本的教學,到研究時重複的閱讀繪本時的實驗教學過程中,觀察發現幼兒很喜歡這一階段的繪本識字活動。教學過程中研究者與協同教師、實習教師討論分享,不段重複修正研究課程,為提升幼兒識字學習興趣。並在語文角、圖書角等學習角放置已進行過字卡、圖書以及相關繪本圖書、學習單讓幼兒有重複閱讀的機會。

歷經這三個行動學習歷程識字課程之後發現,從幼兒學習表現中發現識字能力強,幼兒特別喜愛文字百發百中識字敲打課程活動,尤其以競賽二人一組方式進行時。例如:打文字百發百中敲字遊戲,將識字能力強的和識字能力弱的共同一組。以識字能力強的幼兒帶動識字能力較弱的幼兒。而識字能力較弱的幼兒則比較喜歡共讀繪本中重複的語句。當進行到繪本重複語句時總是唸讀的特別大聲高興,顯示很有成就感。

每次進行繪本識字課程的第一天時,C7總是主動告知老師來玩打文字百發百中敲字遊戲,但是課程有一定的計劃,研究者總是說,我們進到第四天或第五天再進行,而他總是和其他同儕呈現很失望的表情。(幼兒觀察紀錄98.12.19)

進行文字百發百中敲字遊戲時,總是將識字強和識字能力弱的一組,以同儕學習自能力強來引發識字能力弱的學習動機。C7和C8一組 C1和C4一組藉由不同繪本識字反應而有不同的組別。(幼兒觀察紀錄98.12.21)

這此階段的識字過程中不論之前的識字能力如何,發現幼兒幾乎能夠獨自認讀一本繪本。例如:「春天來了、我的朋友、逃家小兔」這幾本繪本重複性和文字敘述較少,所以進行幾次之後幾乎可以獨自認讀繪本中的字。張碧如(2003)認為閱讀結合舊經驗,轉化成新知識,經常且大量閱讀好書,大聲朗讀、覆述故事,為幼兒閱讀能力的三大重要關鍵。由此可知不斷重複閱讀繪本內容可增加幼兒識字閱讀能力。

幼兒在行動中的改變

當幼兒的識字能力達到一定的能力時,發現幼兒會自行對識字有一套的學習方式。幼兒對圖書角圖書有不懂之處,則會問同儕或師長這各國字的意義。為加強這些幼兒的識字能力,協同教師和實習教師建議研究者進行完繪本識字研究課程後。再針對所進行過識字內容做複習的課程。主要是透過不段重覆練習達到精熟自動化認字,由短期的記憶變成長期的記憶增加幼兒對字彙的辨識能力。

第四節

識字能力不同的幼兒,在重複閱讀繪本識字

教學活動過程的學習歷程

幼兒的識字能力的發展,是在生活中慢慢累積而成的。當識字能力已發展到一定的程度時,他開始學會利用閱讀「由上而下」和「由下而上」的兩種模式學習。幼兒在繪本中遇到不認識的國字,會以上下文來猜語詞字彙,即是以「由上而下」的模式來補「由下而上」時認字的不足。而以在繪本中的圖像訊息聯結文字意義,加上自己的語意知識作出可能的意義與詮釋。並以以往的舊經驗找尋已經進行過的文字,做繪本中文字的仿寫。因此識字能力強的幼兒相對其在各識字延伸課程方面,會比其他識字能力較弱的能力為好。

壹、繪本識字存摺學習狀況

第一循環行動歷程重複閱讀繪本識字課程後目標字識字量 表4-1

|

繪本名稱 |

目標字 |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

C6 |

C7 |

C8 |

|

鱷魚怕怕牙醫怕怕 |

45 |

44 |

36 |

43 |

26 |

8 |

7 |

42 |

4 |

|

第五個 |

24 |

24 |

13 |

24 |

22 |

7 |

8 |

24 |

6 |

|

我要牛奶 |

30 |

30 |

29 |

30 |

21 |

12 |

12 |

30 |

7 |

|

魯拉魯先生的草地 |

36 |

35 |

32 |

29 |

25 |

12 |

12 |

30 |

3 |

|

棕色的熊您在看什麼 |

48 |

48 |

42 |

48 |

23 |

28 |

24 |

48 |

6 |

第二循環行動歷程重複閱讀繪本識字課程後目標字識字量 表4-2

|

繪本名稱 |

目標字 |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

C6 |

C7 |

C8 |

|

猜猜我有多愛您 |

26 |

48 |

36 |

30 |

13 |

21 |

9 |

42 |

6 |

|

媽媽我愛您 |

26 |

26 |

13 |

26 |

19 |

21 |

22 |

24 |

3 |

|

爸爸您愛我嗎 |

38 |

36 |

29 |

36 |

22 |

22 |

18 |

30 |

8 |

|

我爸爸 |

32 |

32 |

32 |

32 |

20 |

9 |

11 |

30 |

6 |

|

外公 |

26 |

26 |

42 |

26 |

16 |

10 |

14 |

48 |

5 |

第三循環行動歷程重複閱讀繪本識字課程後目標字識字量 表4-3

|

繪本名稱 |

目標字 |

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

C6 |

C7 |

C8 |

|

春天來了 |

45 |

45 |

45 |

42 |

29 |

28 |

30 |

47 |

11 |

|

逃家小兔 |

40 |

38 |

28 |

38 |

30 |

26 |

22 |

38 |

9 |

|

我的朋友 |

33 |

33 |

33 |

33 |

30 |

16 |

23 |

33 |

16 |

|

禮物 |

14 |

14 |

14 |

14 |

14 |

13 |

14 |

14 |

5 |

|

阿虎開竅了 |

43 |

40 |

36 |

39 |

27 |

29 |

18 |

39 |

11 |

綜合上述這三個階段所呈現出行動研究歷程後的目標識字量,發現幼兒的識字能力區分成識字能力強C

貳、修訂畢保德圖畫詞彙測驗量表和中文二百字認字量表中前後測差異

|

|

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

C6 |

C7 |

C8 |

|

標準分數(前測) |

145 |

22 |

120 |

101 |

123 |

96 |

119 |

145 |

|

百分等數 (前測) |

99 |

9 |

91 |

53 |

94 |

127 |

90 |

99 |

|

標準分數(後測) |

145 |

94 |

135 |

108 |

123 |

122 |

125 |

121 |

|

百分等數 (後測) |

99 |

34 |

99 |

71 |

94 |

93 |

95 |

92 |

修訂畢保德圖畫詞彙測驗量表 表4-4

|

|

C1 |

C2 |

C3 |

C4 |

C5 |

C6 |

C7 |

C8 |

|

前測 |

192 |

47 |

126 |

29 |

13 |

13 |

84 |

3 |

|

後測 |

198 |

163 |

199 |

123 |

70 |

94 |

196 |

26 |

簡單中文二百字認字量表 表4-5

在修訂畢保德圖畫詞彙測驗和中文二百字認字量表中,都顯現出前測和後測的差異性,而其中C

參、家長、幼兒、實習、合

為了瞭解幼兒在這段時間進行重複閱讀繪本識字後的學習表現,特設計開放性訪談單,從幼兒、家長、合班教師和實習教師方面,了解他們認為重複閱讀繪本對幼兒識字的成效性。而訪談記錄彙整如下:

一、家長部份:

◎重複閱讀繪本識字對幼兒是有幫助,父母感受幼兒的識字能力有顯著進步,在上學途中遇到街道上不認識的招牌,會主動詢問父母,遇到認識的字會主動分享所看到的字例如:「春」夏秋冬火鍋店的招牌,C4主動和媽媽分享說和「春」春天來了這本繪本的「春」是一樣的。(C4家長回饋.)

◎孩子最大的改變是對電視上所有的字幕,只要是認識的字就能夠唸出內容,例如電視上的跑馬燈文字,有一回主動告知父母說明天天氣降溫14度,問他為什麼會知道他說是電視上旁邊出現的字說的。(C7家長回饋.)

◎對生活中有很多的助益,是孩子最大的改變,家裡開水果商店,所以對水果行各種水果的標式價錢,以及商品上的分類文字會提出自己的意見。例如:水果箱上裝的水果和內容不一樣時會主動告知父母裝錯了。(C3家長回饋)

◎繪本識字教學對閱讀識字量有正面的影響,他現在閱讀的次數增加了,他喜歡自然類的圖書,會認字看小百科後,會和父母、祖父母討論其中的內容。(C1家長回饋)

◎學會識字後每天主動閱讀一本書,並且主動將繪本中內容唸給弟弟聽,以前是需要父母陪同,現在變得較為主動會閱讀,會問父母不懂的國字,重複閱讀繪本識字教學對幼兒有正面的幫助,老師應以引導此方法更多的幼兒認字。(C5家長回饋)

二、實習合班教師部份:

◎從重複閱讀繪本中認識繪本的詞彙,孩子認識更多的字且孩子們把重複閱讀繪本,認識的字可以運用於兒歌、唐詩中並和同學一起做分享。(合班教師回饋)

◎實習老師覺得藉由重複閱讀繪本來進行識字教學,是一個不錯的技巧。幼稚園階段的幼兒,所認識的字彙是有限,且通常幼兒喜歡閱讀他們所熟悉的繪本或是故事。因為對幼兒來說,熟悉的繪本或是曾聽過的故事,已有基本的概念或是經驗,幼兒若自行閱讀,也會顯得比較容易且易懂,較有吸引力。從重複閱讀當中,可以培養幼兒的閱讀習慣,幼兒慢慢的也會認識繪本當中的字彙,到最後幼兒便可以自行閱讀唸完整本的繪本,實習教師認為重複閱讀繪本來融入識字教學是值得嘗試在班級教學當中。(實習教師回饋)

三、幼兒部份:

幼兒得知重複閱讀繪本識字教學即將結束做了以下反應敘述:

T :這本繪本識我們所要進行活動的第十四本,我們只有剩下一本我們就進行結束了。

C1:我們很喜歡繪本識字上課,我們一直上課上到下學期好不好。

T :我們全部所有課程都進行結束後要請您們分享自己最喜歡的繪本內容。

C5:我知道我全部都喜歡。

C2:我好喜歡上課,因為我認識了好多字。(C

綜合上述家長、幼兒、實習、合班教師對於課程研究的回饋,都反應出重複閱讀繪本可以增進幼兒的的閱讀速度和識字能力,且讓幼兒對閱讀更有信心。閱讀是學習的基礎,當幼兒學會識字後,開始會對生活週遭的學習感到興趣,除了主動學會翻閱閱讀圖畫書、探索環境學習多元知識,和其他友伴討論文字,都反應出識字對生活中學習的益處。Samuels,(1979)指出協助閱讀方式對於字彙、閱讀、理解上都有提升的效果。而在課程研究歷程中重複閱讀繪本識字課程是深受幼兒喜愛,幼兒喜愛重複閱讀相同繪本,讓自己從中可以學得成就感,得到他人的讚許,進而發展學習的動機。研究者自己回想從開始訂定主題,到研究的歷程,慢慢萌芽開花結果。這一走的歷程所遇到的瓶頸非常多,但看到學生於生活中對識字的反應以及家長、同事的回饋、鼓勵後心中滿是歡喜和感動。

第五節、重複閱讀繪本中文識字教學活動後對幼兒的影響

幼兒識字能力經過重複閱讀繪本識字教學活動後逐步增加,閱讀能力好的幼兒因自主學習提高閱讀質量,而閱讀能力弱的也慢慢提升。研究者和協同教師、實習教師在課堂生活中所觀察到許多現象,藉以作為反應幼兒識字學習成效的主要參考指標。而發現他們在圖書角中最大的改變時,以往一本通常只會翻閱一次,但現今有了改變時,會喜歡閱讀已進行過的繪本例如:我的閱讀小書、和閱讀存摺活動時會借閱熟悉已進行過的繪本。

在進行語文角落活動時,發現幼兒對文字的蓋印活動特別喜愛,在角落活動會選擇蓋印文字的遊戲。而在進行美勞角活動時,以往對於摺紙書上的摺紙活動,總是鮮少有人會主動去進行,但是自從班上有幾個的幼兒學會識字之後,能夠帶動其他同儕的幼兒學習,發現他們也能夠對於「摺紙小書」上的步驟先閱讀 之後再嘗試摺摺看。

之後再嘗試摺摺看。

進行日記畫、美勞活動時會讓幼兒自己蓋自己姓名印章識字,而有幾個中班孩子總是隨便亂蓋名字,但是自從有了這些會識字的小幫手之後,當這些幼兒蓋錯時會主動協助他們,把正確的姓名印章拿給他們,而且幾乎所有全班的姓名印章都可以正確認讀。

幼兒也會逐漸將識字的能力,也入娃娃家的扮演活動。例如:「禮物」、媽媽我愛您、猜猜我有多愛您、棕色的熊棕色的熊您在看什麼?等繪本。在進行時識字能力強的幼兒能夠當旁白,而其他的識字能力較弱的幼兒,也能夠跟著自己所熟悉的文本進行扮演活動。而在自由扮演的時候也會請老師將所要進行的角色學上扮演角色的名稱。(教學觀察紀錄99.03.03)

第六節、教師的專業成長

在課程研究期間從幼兒的身上以及自我的教學歷程中得到很多教學經驗,從不知如何下手開始教學的情況下,抱持著「教中學,學中覺」的態度,到和幼兒一起探索學習重複閱讀繪本識字課程學習的樂趣。

壹、 教學理念與實務教學的改變

而園內的學習環境由單元教學不斷求新求變,到現在轉換成主題教學的模式閱讀,而在園內所推行的閱讀教學繪本閱讀活動一直是始終如一,從無間斷。透過幼兒主動的學習,建構各種識字學習的概念,讓幼兒在教師的努力引導下,激發幼兒學習的動機,營造一個豐富的閱讀學習環境下快樂的學習。而現今幼稚園的教學對閱讀識字教學的教學還未萌芽,研究者在研究所的進修課程中接觸了閱讀教學活動課程,引發研究者對重複閱讀繪本識字教學的樂趣與思考空間。

一、以重複閱讀繪本學習興趣為主引入幼兒識字學習動機

以一本繪本連續進行一個星期進行重複念讀引發幼兒的舊經驗為起點,當研究者知道幼兒對重複閱讀產生興趣時,就進行很多相關識字延伸活動。因此引發之前很多不喜歡閱讀幼兒興趣,進而在研究者的引導進入閱讀的殿堂,研究者開始引導幼兒探究各種閱讀繪本識字的學習機會,和以往的閱讀教學相較,這次幼兒重複閱讀繪本識字,主要以培養幼兒識字的能力。在研究的過程中,因幼兒識字能力的差異,這次識字重複閱讀繪本識字教學,發現原本很少閱讀繪本的幼兒,經由這次繪本教學的引導,他們從中找到了樂趣,現在只要晨光時間、角落時間就會有主動和同儕於圖書角重複共讀已經進行過的文本。

二、教學策略與方法的轉變

以前在進行閱讀繪本的教學活動,很多時候都是以講故事引導幼兒,幼兒以聽居多,在讓幼兒發表繪本故事中的內容,很少讓幼兒有反思的機會。更從未於繪本中進行重複閱讀繪本識字教學,而一本繪本通常只會進行一次。研究者的教學信念將和之前的閱讀教學有所不同,教學前先將繪本中的內容了解分析,再思索繪本識字延伸可進行的識字活動。爾後不斷的自我修正和調整自己的教學。例如:以往繪本教學中很少探究繪本中文字,通常只會以念故事內容和幼兒討論繪本中內容,而不會介紹其中文字敘述。卻不知幼兒從繪本中所學為何?但經由此次繪本識字研究課程中,讓幼兒以重複閱讀繪本識字延伸活動,加深對繪本識字學習的動機。以繪本中圖大、字少、可預測性多繪本內容為主,並以幼兒的舊經驗中延伸熟悉繪本的內容讓幼兒可以自動自發的主動學習,讓教室變成學習的社群,以同儕互動的力量互相影響,在師生共同建構知識的過程中,運用各種學習策略引導幼兒各種識字的學習活動,發現是一種很好的識字教學策略。

三、 教師的成長蛻變

自我成長─

進行完這十五本繪本識字課程活動後,發現自己不論在教學、識字課程、繪本教學等實務技巧上有了蛻變與觀念的改變,原本覺得識字只是一種認知的課程,但是經由此次的繪本課程研究後,發現它是可以多元、活潑、趣味化來進行的識字活動。只要教師事前課程規劃合宜,在每個活動度後思索下一個識字流程,就會顯現出重複閱讀繪本識字課程對幼兒課程的成效性。

合班教師的成長─

合班老師分享讓此重複閱讀繪本教學孩子認識更多的字且孩子們把重複閱讀繪本,認識的字運用中兒歌、唐詩中並和同學一起做分享,並對其他事務的理解和表達能力,透過繪本學習到之知識,能夠適時、適切表達說明出來,讓自己站在他人的肩膀上看的更遠,使自己今後在教學上以此方式來引入課程教學,來提升對幼兒學習效率。(合班教師回饋)

實習教師的成長─

和實習教師於繪本識字課程結束後,分享他在這繪本識字的課程中的成長進步

的地方,他雖未參與研究課程教學,但發現研究者和幼兒參與繪本後,可以明顯看出孩子對於閱讀和識字的能力有顯著的進步。幼兒從不會認讀識字到獨自唸讀一本繪本,且老師在課程引導方面變得更多元,會以更多不同識字策略來引導,本人覺得最大的收穫是原本覺得識字只是認知教學觀念,轉變了解到可以運用更多元的教學方式如:閃卡、百發百中敲字遊戲等來實施教學;對爾後在職場任教時,可有效利用以重複閱讀繪本融入識字課程,來提升孩子學習誘因和識字能力。(實

貳、教師閱讀教學知能的增進

一、進行重複閱讀閱讀繪本及自我成長

在進行行動歷程前因閱讀相關閱讀文獻,因此對閱讀的定義有了重新的定義於瞭解。於是研究者秉持著教學上有所突破的想法,便以此次的行動研究作為識字教學的起點,這也是研究者自我成長的一大挑戰。歷程了三四個月的研究歷程,研究者和幼兒彼此互相學習及成長,研究者以繪本圖畫書和識字教學做結合,過程中學習到以繪本來引發幼兒識字學習動機,讓幼兒從繪本唸讀過程中發現學習識字樂趣,同時學習以前到現在從未深入進行的直接識字學習,跟著孩子一起成長學習,當研究者看到孩子對重複閱讀繪本識字產生興趣時以及能夠獨字認讀一本繪本時,其實是一種對研究者成長學習的最大的鼓勵。

二、閱讀教學相關知識的教學能力

「教學相長,教中學,學中覺。」在這研究歷程中研究者真正體驗到其中的真理,在還未進行繪本識字課程時,研究者根本不知道幼兒對重複閱讀繪本識字的學習有這麼大的興趣以及潛能。在經過這段時間和孩子共同學習繪本識字的概念,不斷上網搜尋相關閱讀的知識。獲得很多以前所不知道的對閱讀概念和識字的相關資訊。研究者不段透過研習課程及相關閱讀課程研習活動來自我成長,當研究者在每週進行繪本之前會先思索檢討先前教學,再規畫下一次教學進度與進行課前準備。而為了教學更順暢,研究者必須事前做好課前的準備,才能引導孩子做好繪本識字延伸課程。然一個成功的教學者其課前的準備度很重要,當要進行課程活動時需對每一個教學流程做好課前的準備以利達到活動成效。

參、師生互動關係的轉變

在這行動歷程課程中是以師生互動孩子為主的學習,而進行的人數只有八個幼兒,研究者能夠了解幼兒的的識字發展情況與個別差異,因此和幼兒互動的關係更上了一層樓。再重複閱讀繪本識字教學歷程活動中,研究者最主要的目的是讓幼兒從重複閱讀繪本中引發對識字的概念與學習,希望透過繪本中的情境,在師生共營的情境中建構出對文字的喜好概念。以澄清教學前的迷思,運用各種識字的延伸課程活動自製小書、佳言美句學習單、識字遊戲、戲劇扮演等方式,表達對繪本中內容熟悉度進而從繪本中引發幼兒識字學習的樂趣,藉由不同的識字 延伸活動引發對識字的喜好。藉此學習歷程中一起和幼兒共同成長學習,營造一個主動閱讀愉悅的學習環境,讓幼兒從中體驗繪本識字的樂趣。由上述幼兒的反應中得知幼兒的學習態度,若能轉化為主動閱讀態度,其學習的成效或更彰顯,識字的效果會更好,讓幼兒愛上課程讓幼兒從過程中體驗重複閱讀繪本識字學習的樂趣,是使學習成效更好的最大因素。而老師最大回饋來自家長回饋和幼兒的反應,幼兒愉悅快樂學習反應將是給予研究者最大的支持與肯定。

延伸活動引發對識字的喜好。藉此學習歷程中一起和幼兒共同成長學習,營造一個主動閱讀愉悅的學習環境,讓幼兒從中體驗繪本識字的樂趣。由上述幼兒的反應中得知幼兒的學習態度,若能轉化為主動閱讀態度,其學習的成效或更彰顯,識字的效果會更好,讓幼兒愛上課程讓幼兒從過程中體驗重複閱讀繪本識字學習的樂趣,是使學習成效更好的最大因素。而老師最大回饋來自家長回饋和幼兒的反應,幼兒愉悅快樂學習反應將是給予研究者最大的支持與肯定。

第五章 結論和建議

綜合研究的結果及發現提出結論與提出建議,以下針對第四章結果與討論發現,依各項分析結果及綜合討論的資料分析後,歸納出以下的結論。

第一節 結論

壹、重複閱讀繪本對幼兒中文識字學習表現有正面影響

幼兒經過這一系列的重複閱讀繪本中文識字教學活動後,在生活閱讀學習上盎有很大助益,也培養了幼兒獨自閱讀的能力。例如:在讀經課程活動中能夠引導其他幼兒的閱讀活動,參觀海洋觀看到導覽說明書時能夠主動和幼兒分享。實習教師的平常試教主題課程活動講解圖書角落的規則,以及觀摩教學活動時能夠閱讀活動的流程。每週三帶領幼兒到體育場活動看到體育場所訂遊戲規則時能夠獨自閱讀和其他幼兒分享。以及在圖書角能夠時喜愛翻閱唸讀繪本,和他人共讀分享。在生活情境中遇到不會閱讀的文字更會主動去請教詢問他人文字的意義。在路上看到招牌或廣告單上看到熟悉認讀過的文字更能夠主動去認讀與週遭的人共同分享。

貳、重複閱讀繪本識字活動有助於提升幼兒閱讀行為及學習態度

幼兒經過繪本識字教學活動課程活動後發現在閱讀能力方面進步許多,經常在圖書角看到幼兒帶動同儕共同閱讀其他繪本,而且將自己能夠認讀的文字運用在生活上和圖書角閱讀繪本的時候。同儕遇到不會的文字也能夠以共讀繪本並引導他們書中的文字。對週遭環境的文字更敏銳看到認識的字會主動去認讀。

三、重複閱讀繪本中文識字有助於幼兒中文識字能力

一本繪本重複閱讀連續進行一個星期,每次逐字逐頁閱讀繪本內容加深對繪本的概念,提升對文字的察覺能力。以重複閱讀繪本進行探究中文識字教學,發現幼兒透過繪本的引入使用後在中文識字概念有正向的成長,對中文識字教學有很大的助益,識字能力好的愈好,識字能力弱的也能逐漸學習成長。

四、不同的識字策略有助於幼兒的識字學習

此次以重複閱讀繪本進行中文識字教學活動,對研究者與幼兒都是第一次的經驗,第一次進行這種課程會有一種不知如何開始著手進行,不過在進行時教學相長從幼兒的學習過程互動中彼此都有成長和學習。研究者在這此次識字教學活動中採用「三階段直接教學法」,及命名、區辨、發音三階段,透過反覆的學習,經驗愈多,則愈能熟記辨識字和字間的細微不同,以及運用各種識字的延伸活動文字百發百中、閃卡識字、創作小書、佳言美句、語文接龍等活動。雖在實施教學策略時些不成熟,但這次研究和學習經驗中發現幼兒成長是有跡可尋,然在繪本識字教學及自我成長的學習路上都更上一層樓,更期待幼兒在閱讀的學習表現能將此次所獲得的繪本識字能力展現出來。

五、透過行動研究的模式,能促進教師的專業成長

這次的行動研究課程活動,對研究者而言是教學上的轉變及挑戰,激發研究者追求專業成長,提升自我教學素養,計畫教學之初大量蒐集相關閱讀教學資料,抱持著「教中學,學中覺」的學習態度。但雖著教學活動的進行,在同事、同學、家長幼兒學習表現反應下,激發研究者追求成長的積極態度與動力,與幼兒的互動過程中促進研究者的思考與互相學習的動力,進而不斷的省思獲得自信與成長,透過家長和教師的討論回饋及教學省思,做教學策略的改進,提昇重複閱讀繪本識字專業能力的成長。

第二節 研究建議

以下就研究之結論,提出建議,以供幼稚園教學現場教師以及想要實施重複閱讀繪本識字教學的教學者。及未來想要進行相關研究的研究者之參考建議,

壹、對閱讀繪本使用的建議

一、對幼教教學者對選擇繪本識字的使用

繪本是幼兒在生活中接觸文字最多的媒介,更是識字的來源,而識字能力更是決定閱讀能力的關鍵。幼稚園繪本教學活動中,加入識字概念的發展可以幫助幼兒閱讀理解,以及增加生活中的應用學習。在幼稚園中可以透過重複閱讀繪本及識字延伸活動來增加識字趣味性,更有助於往後的閱讀學習。

(一)繪本識字以圖大、字少、重複性高、可預測性的語句來引導識字概念

這十五本繪本中有很多本語句重複性高,在進行時幼兒很快就從中得到學習文字成就感。例如:棕色的熊、棕色的熊您在看什麼?牙醫怕怕鱷魚怕怕、我的朋友、春天來了、我爸爸、猜猜我有多愛您等繪本。都是深受幼兒喜愛重複閱讀的繪本。在進行繪本識字教學之初可先將繪本分類,並將繪本中適合幼兒識字的重複句和目標字選擇分析出來。

(二)識字能力不同的幼兒分別給予不同的識字教學活動課程

識字能力強的幼兒喜歡識字競賽活動如百發百中敲打識字遊戲,可以從中獲得學習成就感。識字能力較弱的幼兒則喜愛重複閱讀繪本唸讀繪本中的重複語句來增加識字學習興趣。繪本教學識字內容,對識字能力較弱幼兒,識字範圍不宜太多、最好以幼兒生活經驗常出現的字。同時以「圖卡」和「字卡」相對應,幫助幼兒對文字的理解。但對於識字能力較強的幼兒則可以增加目標字以外的識字學習來增加他們對繪本識字的學習。

(三)以生活周遭情境文字增加識字學習觸角

教室可將文字運用到每一各學習的角落,在教室中的物品學習角落,如圖書角的展示櫃上貼上文字。設計繪本識字學習單時,讓幼兒除了從繪本中瞭解繪本的意義之外能夠從繪本中學習到文字樂趣增加對繪本的喜愛。

(四)繪本識字教材

職場上幼教工作人員,職場人員對繪本的學習單設計很多,但以繪本識字的教才卻蓼蓼無幾。幼稚園教師可以針對自己使用繪本現況,自行設計一系列相關繪本識字的語文教材教具學習單或相同繪本,放於圖書角或語文角提供幼兒重複閱讀與反覆自由操作學習識字的機會。

二、對使用繪本進行教學者的建議

選擇一本適宜繪本識字的繪本進行識字教學,可達事半功倍的教學及學習成效,適宜繪本識字的圖畫書會影響識字的成效,幼兒對繪本內容感興趣方能讓重複閱讀繪本識字品質提升,繪本的內容若能吸引幼兒的閱讀興趣就能引發幼兒在閱讀中建構出識字的概念。

三、家長選擇繪本進行共讀時的建議

在進行繪本識字教學活動課程時,一本繪本可重複閱讀多次,增加幼兒對繪本的喜愛和興趣。進行時以聲調變化共讀繪本重複語句內容,並逐字逐頁引領幼兒閱讀增加對繪本中文字的概念。

貳、對未來進行相關研究之建議

研究者進行了「重複閱讀繪本中文識字教學之行動研究課程」,發現有以下問題值得探討。

一、識字評量基本能力工具探討:

現今在幼稚園尚未有專屬學前教育階段的識字評量,只能透過教學者設計學習單、教學回饋和教學的省思來進行教學的改進。教學者進行繪本識字教學研究時應使用怎樣的評量方式,方能讓學習者在繪本識字概念上有一明確的常模依據,這是一個值得省思探討的問題。

二、幼稚園繪本識字能力之探討:

要實施重複閱讀繪本識字教學,對學前教師和幼兒都是一大挑戰,除了教師的課前教學準備及專業素養,在教學時對幼兒的引導策略,對幼兒的學習有著很大的影響。此次的重複閱讀繪本行動歷程中,幼兒呈現不同特質和能力,未能更深入的探討,這也是值得深思討論的問題。這次的重複閱讀繪本中文識字教學只是對學前繪本識字教學的初探,希望這研究的教學經驗,能夠提供日後相關研究者從事相關研究有更多觸角。

三、提升幼稚園教師本身閱讀識字教學專業能力:

本研究發現繪本識字教學,研究教學者對幼兒必須要透過好的事前課前準備和識字教學延伸課程方能達到一定的識字成效,而教學者對重複閱讀繪本識字的教育信念將會影響幼兒的學習成效。期許建議師資培育機構,積極將幼兒閱讀識字課程加入職前教育課程,加強學前教師閱讀教學的人文素養與能力。

四、期待日後有更多學前教師將繪本識字教學及相關教學研究發表:

經過這次的重複閱讀繪本識字教學行動歷程中發現,國內外很多識字教學研究但均對於國小階段以上的識字研究。而繪本的相關研究很多,但學前繪本識字教學的研究。仿間也未見公開發表的相關著作,希望更多對於繪本識字教學有興趣的學前教師及研究者可針對這一方面更深入研究探討。

五、研究的時間:

本研究僅進行十五本繪本,每本繪本進行一個星期,共十五週的時間。建議研究者中文識字研究實驗研究時間可延長,以確實瞭解重複閱讀繪本中文識字教學的長期效益。

六、研究的對象方面:

本研究對象屬於中產階級和新住民家庭居多,而研究對象只有八個幼兒,因此無法類推不同社經地位,背景家庭和不同年齡層的幼兒為研究對象。建議未來研究者可考慮不同社經背景家庭和不同年齡層的幼兒為研究對象。

參考書目

一、中文

五味太郎(1998)。我的朋友。台北:上誼有限公司。

五味太郎(1998)。春天來了。台北:上誼有限公司。

五味太郎(2002)。鱷魚怕怕牙齒怕怕。台北:上誼有限公司。

王瓊珠(2002)。如何與閱讀障礙孩子共讀,國小特教(3),21-26。

台英編輯小組(譯)(2006)。

余治瑩(譯)(2000)爸爸您愛我嗎。台北:三之三出版社。

吳宜真(2007)。重複閱讀在教學上的實用性。師友月刊,4,69-71。

吳淑玲(2007)。讀圖看字說故事。幼教資訊,196,54-59。

李坤珊(譯)(1999)。棕色的熊、棕色的熊,你在看什麼?台北:信誼。

李坤崇(2004)。綜合活動學習領域概念。台北:心理。

李明傑(1998)。從台中市立文化中心兒童室-談大姐姐說故事對兒童的影響。台北市立圖書館館訊,16(1),96-100。

林良(譯)(2006)。外公。台北:台英。

林真美(2007)在繪本的花園裡-和孩子共享閱讀的樂趣。台北:遠流。

林真美(譯)(2000)。我要牛奶。台北:遠流出版有限公司。

林敏宜(2000)。圖畫書的欣賞與應用。台北:心理。

柯華葳(1993)。台灣地區閱讀研究文獻回顧。中國語文心理學研究第一年度結案報告。31-75。國立中正大學認知科學研究中心。

柯華葳(2006)。教出閱讀力。台北:天下。

洪月女(譯)(1996)。談閱讀。台北:心理。

洪蘭(2001)。兒童閱讀的理念-認知神經心理學的觀點。教育資料與研究,38,1-4。

洪木蘭(2007)。幼兒「玩」文字-幼兒在中文識字教學學習歷程。台東教育大學幼兒教育研究所碩士論文,未出版,台東縣。

洪采菱(2007)。廣泛閱讀與重複閱讀教學法對一年級學童識字能力、口語閱讀流暢力及閱讀理解之影響。國立屏東大學教育心理與輔導學系研究所碩士論文,未出版,屏東縣。

胡永崇(2002)。學習障礙學生之識字教學。屏師特殊教育,3,17-24。

胡志偉 顏乃欣(1995)。閱讀中文的心理歷程:80 年代研究的回顧與展望。輯於曾志朗編,中國語文心理學研究第一年度結案報告,77-124。國立中正大學認知科學研究中心。

胡志偉、顏乃欣(1995)。中文字的心理歷程。載於曾進興主編:語言病理學,1,29-76。台北市:心理。

夏林清(1997)。行動研究方法導讀。台北市:遠流。

高玉菁(譯)(2001)第五個。台北:三之三出版社。

張哲銘(2007)我愛您。台北:大好日月文化發行。

張碧如(2003)。說故事、看故事、討論故事~故事繪本的特色與應用。兒童福利期刊,5,173-180。

張玉茹(2001)。如何看得更清楚談閱讀教學。《教育研究資訊雙月刊》,9(3), 32-51。

張耀水 張裕幸(2007)兒童繪本空間的閱讀氛圍設計。出版與管理研究,3,39-74。

陳東甫(2008)。電腦語音文字同步系統結合重複閱讀教學對識字困難學生學習成效之研究。國立嘉義大學教育科技研究所碩士論文,未出版,嘉義縣。

陳淑惠(譯)(2001)。猜猜我有多愛您。台北:上誼有限公司。

陳瑋婷(2004)。反覆練習識字教學法。屏師特教。

彭志業(2003)。基本字帶字教學與重複閱讀識字教學對國小學童識字成效差異之研究。國立新竹師範學院國民教育研究所碩士論文,未出版,新竹縣。

曾志朗(1991)。華語文的心理研究:本土化的沉思。載於高尚仁、楊中芳(編),中國人、中國心-發展與教學篇,539-582。台北:遠流。

黃郇英(2002)。兒童文學概論。台北:光佑。

黃迺毓(譯)(1997)。逃家小兔。台北:信誼基金出版社。

黃迺毓(譯)(1999)。阿虎開竅了。台北:上誼文化公司。

黃淑苓(1994)。幼兒認字教學。嘉義師院學報,8,471-492。

黃鈺瑜(譯)(2001)我爸爸。台北:格林文化出版社。

萬雲英(1991)。兒童學習漢字的心理特點與教學。載於高尚仁、楊中芳(主編),中國人中國心:發展與教學篇(頁404-448)。台北:遠流。

劉滌昭(譯)(1999)。幸福的種子。台北:台灣英文。(松居直)。

潘慧玲(2004)。教育研究的取徑:概念與應用。台北市:高等教育。

蔡珮如(1994)。無字天書-淺談純圖畫書。中華民國兒童文學學會會訊。

謝明芳、賴馬(譯)(2004)。禮物。高雄:愛智圖書有限公司。

簡淑真 曾世杰(2006)。扶助幼稚園弱勢幼兒閱讀學習與教材研發研究計畫。教育部

二、西文

Anderson, J. R. (1995). Cognitive psychology and its implications, (4th ) (ed.),New York: W. H. Freeman/c.

Samuels, S. J. (1979). The method of repeated

readings. The

Samuels, S. J. (1979). The method of repeated

readings. The

Shiffrin, R. M. & Schneider, W. (1977).

Controlled and automatic humaninformation processing: Ⅱ.Perceptual learning, automatic

attending, and a general theory. Psychological

Review, 84, 127-190.

Stanovich,

K. E. (1986). Mattew effects in reading:Some consequencws of individual differences in the development of reading

fluency.Reading Research Quarterly,32-71.

Laberge,

D. & Samuels, S. J (1974). Toward a theory of automatic information

processing in reading. Cognitive

Psychology, 6, 293-323.

Anderson, J. R. (1974). Vertatim and

prepositional represental of sentences in immediate and long-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal

Behavior, 13, 149-162.