以「族群動員分析架構」分析美國一九六O年代原住民族運動的發生

張芝菁

中正大學電訊傳播研究所

壹、前言

美國原住民族從被稱為「印地安人」開始,似乎就注定了之後數百年遭受不平的命運,五百多年前哥倫布出發探險的目的是尋找一條通往亞洲印度的新航路,所以當他踏上美洲大陸,他以為他抵達了亞洲大陸,也以為大陸上的人民是印度人,所以脫口而出的謬誤就一直沿用至今,將所有住在「新世界」的原住民都通為「印地安人」;事實上,整個美國,官方認可的原住民族就有五百多個,各族有不同的語言、文化、風俗習慣,彼此之間從來沒有互相認同過,用「印地安人」通稱並簡化原住民族的差異對他們並不公平 (陳佩周,1999) !

最早出現在美洲大陸的白人探險隊詳細紀錄了看到的山水、森林、資源,還有住在這些地方跟白人長相與眾不同的原住民族,包括生活習慣、宗教風俗……等,而這些資料,更成為日後白人「拓荒」、「開發」部落土地時,對付控制原住民最有力的依據。接著,白人不斷的進駐移民、拓荒,蠶食鯨吞土地,讓原住民族的土地日益減少,原住民也不斷地在自己的土地上與外來者發生衝突、戰爭、死亡(陳佩周,1999)。從一六二六年西印度公司,命令該公司在新荷蘭(New Netherland)的代理人正式以收買的方式從印地安人手中獲得土地權力開始(Macleod,1981),荷蘭人、英國人、西班牙人、瑞典人等不斷地用各種不同的理由和方法,或征服、或買或送地取得原本屬於美國原住民的土地,加上美國政府在19世紀末實行的「土地總分配法」,讓原住民族失去了絕大部分原本的居住地,社會結構也跟著解體(施正鋒,2005)。

從1970年代起,在原住民運動的風潮下,還我土地運動開始有所進展。本文希望可以透過Gurr和Harff在1994年建構出的「族群政治動員與衝突的分析架構」來對美國原住民族的還我土地運動作進一步的分析與討論。

貳、分析架構介紹

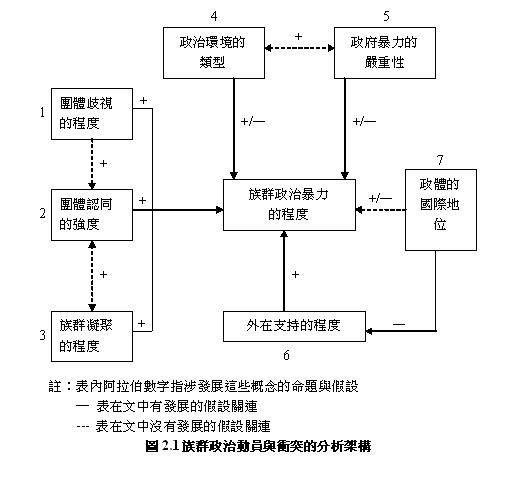

Gurr 和 Harff在1994年因為對族群為何及如何動員,以及族群為何與宣稱對他們有統治權的政府爆發公開衝突的原因有興趣,而發展出了一套「族群政治動員與衝突的分析架構」,其架構圖示如下:

在這個分析架構中,包含了七個命題,十四個假設(命題分別以數字1到數字7標示,假設以符號+和符號-標示),命題可以用來解釋族群政治動員和衝突過程中的三個面向,而假設則是指出命題與三個面向間的正反向關係。(Gurr & Harff, 1994 [1999])

這三個族群政治動員和衝突過程中的面向包括了:一、什麼助長了族群動員?二、什麼因素催化了政治行動,使這行動轉化為對政府或其他團體的公開衝突?何種行為或暴力型態最有可能發生?三、什麼外在因素導致了族群衝突的發生?命題、假設和面向之間的關聯簡述如下:(Gurr & Harff, 1994 [1999])

一、命題1、命題2和第一個面向:「歧視」和「族群認同」可以用來解釋「什麼助長了族群動員」,「歧視」指的是相較於其他社會團體,某一團體的物質利益與政治管道,受到社會不平等的待遇。而「認同」則是基於共有特徵,包括了宗教、文化、共同歷史、居住地和種族。

「歧視」和「族群認同」與「助長族群動員」間為正向的關係,對於歧視,可以有很多種反應的方式,對參與動員的人來說,他們所經歷的歧視過多,他們組織動員對抗歧視來源的可能性越大(假設1),在此討論的歧視包含國內的經濟歧視和政治歧視。在認同方面,一個人對遭遇歧視的團體認同越高,被刺激參加動員的機率也越高(假設2a);而一個團體的共同特徵越多,這個團體的認同感也會越高(假設2b)。

二、命題3、命題4、命題5和第二個面向:「族群凝聚力」、「政治環境概念」和「政治暴力的嚴重性」可以解釋「是什麼因素催化了政治行動,使這行動轉化為對政府或其他團體的公開衝突?何種行為或暴力型態最有可能發生?」。「族群凝聚力」也關係著團體領導者的強度和一致性;強而有力的領導能夠讓人民將其個人的偏好從屬於團體的偏好,進而服從團體領導者的決策,所以當一個團體在區域上較為集中、且在相當長的時間內有共同的特徵和受到相同的壓迫,以及有被廣泛接受的領導階層時,團體的凝聚力就會增加(假設3)。

「政治環境概念」常被分成四個型態,包括制度化民主政體、獨裁政體、社會主義形式或是民粹主義式,民主政體可以容納不同的人民聲音,所以政治環境越民主,政治族群所發出的抗議聲音,就會越不激烈(假設4)。

最後是「政治暴力的嚴重性」,暴力是政府回應族群動員的常用手段,這個命題的假設有兩種,當政府當局使用的暴力越多,則挑戰者回應的暴力也會越多(假設5a);不過,當國家回應的暴力是類似屠殺、滅族等極端的暴力手段時,動員的團體則會不敢公開抗爭,因為他們會害怕抗爭之後的後果(假設5b)。

三、命題6、命題7和第三個面向:「外在支持的程度」和「政體的國際地位」都是「導致族群衝突發生的外在因素」。很多團體會仰賴國家之外提供的支援產生政治行動,不管是武器的支持或是口頭表揚,團體獲得的外在支持越多,其發動激烈攻擊對抗政府當局的可能性也會增加(假設6)。

相對於動員的政治團體,回應政治動員的國家主體的國際地位也會影響到動員的可能性,一個受到國際社會高度認定的國家,該國國內的挑戰者比較不容易得到外在的支持(假設7)。

參、事件分析

美國原住民運動是近代原住民運動的先驅,在1970年代開始,他們將長達五百年所受的屈辱和創傷,轉化成一系列爭取權益的運動,使得美國原住民在滅種邊緣又重新站起來,也將原住民問題和多元文化主義放進了人類進展的時刻表中,這些運動有的是要還我土地,有的是要重建原住民族的認同,而有的是純粹想對印地安人的民權侵害作出反應(陳佩周,1999)。1994年,學者Ted 和 Barbara指出,族群最有可能被動員的時機,是出現在擁有強烈的族群認同感以及此一族群團體處於相對劣勢時。這兩點,在美國原住民「還我土地」運動中,我們都可以清楚的看到。

原住民族由於人口稀少、生活方式簡單,且大多仰賴自然資源維生,所以對環境的破壞少,與大自然維持著和平良好的關係;對非原住民族來說,土地不過是生活中的生產要素之一,但對原住民族來說,土地不只是幫助生產的資源,更是文化認同的核心,物質基礎和心靈都需要倚賴人與土地間的關係和歸屬感來維繫、產生連結(D’Errico,1997);一但原住民被剝奪了擁抱土地的權利、被剝奪了擁有土地的權利,就等同於其族群文化的喪失、認同的崩解,因此,缺乏土地權的原住民等於文化認同權被侵犯,其存在已失去意義。

白人進入美洲,發明了「發現新大陸」的論點,讓人們相信美洲大陸當時是塊無人生存的處女地,根據「美國歷史學會」前會長麥克奈爾(William H. McNeill)所著的《瘟疫與人類》一書,在一四九二年哥倫布抵達美洲之前,整個美洲(包含美、加、中美洲和南美洲)的原住民已達一億,其中美加的人口介於七百萬到一千五百萬之間(轉引自陳佩周,1999),這麼龐大的人口在與西方接觸之後,即被非故意和故意的傳染病大量致死,加上奴隸式的對待、強制遷徙等,也都助長了死亡的比率,美國印地安人原住民在一九六O年代僅剩下五十七萬五千多人,創下了歷史上的最低點(陳佩周,1999)。

土地方面,一五九八年荷蘭商人在哈得孫河(Hudson)河口紐約一帶,以及沿著港灣的紐約省紐澤西省海濱地帶開始活動,到了一六一四年,他們設立了一個永久性質的商站,建築了四座房屋。真正的土地買賣則是到了一六二六年,西印度公司透過該公司在新荷蘭(New Netherland)的代理人從印地安人手中以收買的方式獲得土地權力開始(Macleod,1981),這份紀錄對西印度公司來說不過是一樁「土地買賣」的報告,不過對美洲印地安邊區的歷史來說,卻是一件大事,是全新的歷史,也對之後的歷史影響深遠(Macleod,1981)。

最初買賣的是曼哈頓地區一個小島上的土地,大概是現在紐約城的地方,西印度公司用六十個搿羅林(gulder)的貨物收買了約兩千多畝的森林地,六十個搿羅林約等於現在美國錢幣的二十四元,若以當時的貨幣購買方式來計算,大約是兩千元美金。不過,當時的買賣對印地安人來說是較划算的,因為他們仍享有在該土地上打獵的權利(Macleod,1981)。

雖然沒有任何法源支持,荷蘭人和瑞典人都認為自己有在美洲居住和經商的權利,也想盡辦法對抗當時已經在美洲擁有殖民地的英國人,他們基於各種理由爭取自己的土地擁有權;當時西班牙人有不少為自己辯護的理由,包括很多地方是由西班牙人最先發現的,他們由教皇贈與這些土地,理所當然具備其合法性,因此,沒有取得「先發現土地」優勢的荷蘭人和瑞典人,為了也分得美洲廣大的土地,即向英國人和西班牙人抗議說印地安部落和印地安民族才是土地的所有人(Macleod,1981)。當然,這只是歐洲白人一廂情願的看法,他們從未真正了解美國原住民與土地間相依的關係,為了征服、買賣土地的便利而製造出這樣的理由。

雖然荷蘭人和瑞典人將原住民定位為土地的主人,也互相承認從印地安人取得的土地權利,但英國方面全盤否認這些國家的土地權,英國人認為英國國王擁有北美洲的地主權,所以可以自由處置北美洲的土地,任何國家要享受美洲土地的權利,都要取得英王的許可,連印地安人要享有土地也需要由英王核准;也因為各國間存在強烈的歧見,最後要解決土地使用的問題,就只能靠武力或真實的戰爭(Macleod,1981)。不管誰是土地問題最後的贏家,輸家且是完全沒有參與爭取土地權利的輸家永遠都是居住在這塊土地上最久的原住民族。

除了早期的暴力取得土地,政府當局之後頒布的政策也一點一滴的削弱原住民族與土地間的親密性;雖然自一六四九年到一七二三年,殖民地議會頒布多次法令,宣告從印地安人收買得來的土地不生效力,土地權利的獲得必須有殖民地長官方面的許可(Macleod,1981),但是如此一來,殖民地議會等於間接否定了原住民族的土地權;一如美國政府最高法庭首席裁判官馬歇爾(John Marshall)在一八二三年做的判決一樣,這次的判決可說是官聽方面對於印地安土地問題最早並且是徹底合法的鑑定,這次判決書以常識為根據,判決內容決議法庭從未主張印地安人的地契是毫無用處的,印地安人的土地所有權向來亦沒有人懷疑(Macleod,1981)。雖然這樣的判決似乎看起來還給了印地安人一點公平正義,但美國政府真實的主張是以為土地的最後主權屬於政府。

到了十九世紀末,美國政府以為了要改善印地安人的生活為由,透過「土地總分配法」(General Allotment Act, 1887 (Dawes Act)),強行將部落所有的土地分割給個人,多出來的則賣給白人;結果,除了造成印地安人社會結構解體,在1887-1934年之間總共有275萬畝(60%多)的印地安人剩餘土地流失(Fleras & Elliott, 1992: 143-44,轉引自施正鋒,2005;陳佩周,1999)。最後也是致命的一擊為國家公園的設立,原住民族必須在限定時間內搬離居住了好幾個世代的土地,前往國家分配的保留區(陳佩周,1999), 國家公園的設立多半遵循著「排除人為干預」和「由上而下」的決策過程來運作,將當地世居的原住民排除在經營管理的名單之外(施正鋒,2005),卻忽略了這樣的決策對當地人民人權、居住權、土地權和經濟權的損害,也忽略了原住民與生俱來與土地和諧相處的本能,忘了是白人的入侵造成地貌的改變,而不是在土地上長治久安的原住民族。

除了人口和土地上的困境,原住民族在生活上也是處處碰壁,政府的同化政策和強勢的主流價值將原住民貶為社會邊緣族群,透過政府的行政、教育和經濟活動運作,由外部往內滲透打造,最後內化成為原住民主體世界的分裂和矛盾;窮困、教育水準低落的標籤牢牢地黏在印地安人身上,觀光和賭場的經濟誘惑在原住民族身上增加不少負面刻板形象;領導從事政治運動的原住民先驅卻也逃不過政治報復,「派提爾案」和「特魯戴爾」的命運是最佳見證;近年來,被商品化了的原住民形象為美國帶來不少財源,但受益者永遠不是被剝削的原住民人民。

正因為上述種種原因,社會上、經濟上、政治上對原住民族長期的歧視和不公平對待,在一九六O年代印地安人人口瀕臨滅種之際,美國原住民意識覺醒,開始了一系列的原住民運動。一九六O年代中期,契拉基學院的印地安學生宣布組成「印地安青年全國委員會」,這是近代原住民人覺醒的開端,在這之後,印地安人原住民運動快速成長,一九六八年全面的「美國印地安人運動組織」跟進,數年間發動了數百次的群眾運動,佔領了阿卡特拉茲島、傷膝鎮、「印地安事務局」辦公室、「五月花號」紀念船等,希望喚起美國人民的注意,將原住民問題放進國家議題的討論之中(陳佩周,1999)。

這一連串的運動影響了美國政府日後對原住民土地問題的判決,其中,較具代表性的判決為一八三一年的「查洛基民族案」(Cherokee Nation v. Georgia)和一八三二年的「渥謝斯特案」(Worcester v. Georgia)。在一八三一年聯邦首席大法官馬歇爾(John Marshall)對於「查洛基民族案」的判決中表示,除非自願讓渡給美國政府,印地安人毫無疑問擁有他們所佔有土地的所有權,不過,他認為嚴格說來,印地安人比較像是「被支配的國內倚賴性民族」(dominated domestic dependent nations),也就是說,他們與美國的關係宛如被監護人與監護人之間的關係;而在一八三二年的「渥謝斯特案」判決裡,馬歇爾強調,印地安人並未因為其倚賴性民族地位而喪失其主權,根據英國的普通法,印地安人因為先佔而取得土地的所有權,而政府有信託的責任來保護原住民的土地權(施正鋒,2005)。

這樣的判決對美國原住民來說不啻地是很大的鼓舞,判決結果也深深影響日後加拿大以及紐西蘭原住民土地問題的判例(施正鋒,2005)。

肆、綜合分析與結論

若將上述美國原住民運動與「族群政治動員與衝突的分析架構」作比較,我們不難發現美國原住民的處境可以牢牢扣住Gurr和Harff分析架構中的命題,也為其中的假設提供了很明確的證據。

美國原住民族從白人進入美洲後不管在政治上或經濟上都處於劣勢(命題1),這樣的不公平對待累積了族群間的共同性、助長了族群認同(假設2b),也增加了參與動員的可能性(假設1和假設2a);另外,長時間的壓迫和強而有力的領導者的犧牲(像是派提爾和原住民詩人特魯戴爾)凝聚了遭受相同迫害的印地安人民(假設3),加上國內政治環境的講求民主、不算過於激烈的政治暴力,對原住民族動員來說都是助力(假設4和假設5)。從命題1到命題5,美國所「提供」的氛圍皆強化了原住民族動員的決心和行動力,也帶動了其他國家原住民運動的風起雲湧。

也因為美國原住民運動是其他世界各國原民運動的先驅,在運動的過程中,比較看不到他國支持對運動的影響,也就是比較看不到命題6的作用;而美國在立國之後短時間內即成為世界上的強國,擁有很高的國際地位,美國政府在這方面的優勢讓國內的原住民族運動少了外援,必須自立自強爭取權益(假設7);雖然如此,美國原住民族爭取生存的血淚史已經提供了很強大的動員基礎,沒有外界的支援還是獲得很不錯的成績,可成為其他各國原住民運動的借鏡。

參考書目:

紀駿傑(2003):《原住民與國家公園共同管理經驗:加拿大與澳洲個案之探討》。台北:國家公園學報,13(2),pp103-123。

施正鋒(2005):《原住民族土地權的國際觀》。台北:原住民族與國土規劃研討會。

陳佩周(1999):〈變臉中的「印第安」人:美國原住民文化探討〉。台北:麥田。

謝若蘭(2002):《原住民/族與認同政治─美國原住民族群識別與身份認定之歷史沿革》。台北:輔仁大學若望保祿二世和平研究中心和平叢書22論文。

D’Errico, Peter.

1997. “American Indian Sovereignty: Now You See It, Now You Don’t.”

(http://www.nativeweb.org/pages/legal/sovereignty.html)

Macleod, W. C.(1981)。《印地安人興衰史》。吳君譯。台北:廣文。

Gurr, Ted-Robert & Harff, Barbara (1994[1999])。《國際政治中的族群衝突》(Ethnic Conflict in World Politics)。鄭又平、王賀白、藍於琛譯。台北:韋伯文化。