《數位落差Digital Divide》

南華大學社會研究所 陳芳哲

以下就幾項連結[1]與調查資料[2]做出摘要,並在最後提出筆者對於「數位落差」相關議題的疑問。但由於筆者焦點擺在山區、偏遠地區的數位落差,所以在摘要後半段的研究資料時,將會主動刪除比較無關的落差描述。

數位落差定義:

存在於個人、家戶、企業在不同社經背景或和居住地理區位上,其接近使用資訊科技及運用網際網路所參與的各項活動的機會差距。(OECD)

存在於能否接近(access)使用新科技的兩群人之間的差異。(NTIA,1999;引自曾淑芬、吳齊殷,2002)

資訊通信科技的資源分配不均,以及其所造成對於資訊通信科技的運用之不平等。(EC研究報告,2002)

關鍵:資訊近用(Digital

access)

為什麼要重視數位落差:

網絡社會是一種新型態社會。「資訊主義(informationalism)其生產力的主要來源是以知識和資訊為基礎,把生產要素的結合與使用加以極優化的質的能力,資訊主義的崛起是和一種新的社會結構不可分割,那就是網絡社會。」(Castells,2001)

「原本即是經濟貧困的階層,由於無法取得資訊技術及知識,而造成資訊使用上質與量的相對減少,則資訊富人(information-rich)及資訊窮人(information-poor)的鴻溝將會持續擴張,進而反過來又導致社會的更加不平等。」(曾淑芬、吳齊殷,2002)

「不唯寧是,全球貧富差距並不會隨著這一波數位化發展而削減,相反的,網路發展的結果,反而可能更加造成貧富差距的加大,讓後進國家更加無法與先進國家抗衡。」(翟本瑞,2003)

目前研究:

1.國與國家之間的比較

2.國家中不同單位的比較

3.個人之間的比較

國際間公認對於消弭數位落差之努力最具規模者,應屬由八大工業國(G8)於二○○○年所發起的數位機會工作小組(The

Digital Opportunity Task Force, DOT Force)組織。此機構係由八大國高峰會所發起,成員包括歐盟、部份開發中國家、國際電信組織、經濟合作發展組織及多個聯合國相關組織等,其主要的工作項目在於針對資訊傳播科技提供政策及法規架構意見,增進各國間之網際網路聯結及增加使用率,協助人員能力之建立,以及鼓勵各國積極參與國際電子商務網路架構。

以最具數位化規模的美國為例,美國商務部於二○○一年調查報告顯示,美國民眾利用資訊科技的比率有顯著增加的趨勢。調查中指出,約有百分之五十三,即約六千萬之美國家庭家中擁有個人電腦;每八戶家中擁有電腦的家庭即有七戶已申請網際網路的服務。超過一半的美國家庭可以利用網際網路來從事各項工作。

約有三分之二的美國民眾在家中、上班的地點或是學校使用電腦;其中約有百分之八十的民眾已經擁有連結網際網路的服務。大部份美國各州均有五成以上的民眾使用網際網路。

在美國的調查當中,主要分析的項目有以下:

收入層級

就業組群(就業者明顯比失業者接觸數位資訊的機會來的高)

年齡(二十至五十歲間使用電腦的比例高達百分之七十)

性別

家庭結構(單親家庭在電腦與網際網路的使用比率上較雙親家庭為低。)

教育程度

城鄉差距

種族(白人、亞裔及太平洋島國人士約為60%、黑人約為40%、西裔約32%)

而仍有46%的民眾以及50%的家庭並不使用網際網路的設施。這群與現代化資訊科技離群索居的民眾有著下列幾項的特徵:

1.

年收入低於一萬五千美金的低收入戶中,有75%的民眾不使用網際網路;年收入介於一萬五千美金至三萬五千美金的中低收入戶中,不使用網際網路的比例為67%。

2.

年齡大於二十五歲,教育程度為高中學歷的民眾,不使用網際網路的比例達61%;另低於高中學歷程度以下之民眾,不使用網際網路的比例高達87%

3.

西班牙裔人士不使用網際網路的比例達68%,其中86%的家庭使用西班牙語為唯一語言。

4.

60%的黑人不使用網際網路之設施。

數位落差應該是什麼?

1. 電子化不是侷限於網際網路的使用,數化落差也絕非僅指於電腦及網際網路使用率之多寡,而是整體資訊基本建設以及電子化後與國際間共同標準之差距。

2. 資訊通信資源應用成本必須在民眾之能力負擔範圍之內,且整體電子商務與法制層面等均提供使用者一個完善的電子商務環境,才可稱之為有效使用;如果僅有軟硬體設備,而缺乏相關條件的配合,則只能稱之為形式接取。

3. 數位落差(Digital Divide)與數位差異(Digital Difference)亦應加以區隔。倘一國內使用資訊技術民眾已達相當程度的多數,對於少部份的族群或民眾不必然稱之為數位落差;由於特定族群僅為使用資訊資源上之差異,因此稱之為數位差異較為妥適。(EC研究報告,2002)

數位落差研究所要考量的問題:

• 實體的接取(Physical

Access):相關技術與設備是否充足?

• 適當的科技(Appropriate

Technology):對於使用者而言何種技術才最適宜?

• 負擔性(Affordability):使用者是否有能力負擔資訊科技的費用?

• 能力(Capacity):使用者是否有能力使用該項資訊科技?

• 相關內容(Relevant

Content):是否提供使用者合宜的使用內容?

• 社會與文化因素(Socio-cultural

factors):使用者是否因族群團體的因素而有對是項資訊科技使用之限制?

• 信任(Trust):使用者是否有足夠的知識了解其所使用之資訊科技內涵?

• 法律與規範結構(Legal

and regulatory framework):整體法律規範是否提供合宜之組織結構?

• 當地經濟環境(Local

economic environment):使用者當地之經濟環境可否支持使用者長期使用該項資訊科技?

• 整體經濟環境(Macro-economic

environment):整體經濟環境是否提供資訊科技散播的誘因?

以下是我們台灣政府在九一年,於各部會中所要縮減數位落差的計畫書。我們可以看出大致的圖像。

台灣政府對於縮減數位落差的計畫書(91年)(http://www.digitaldivide.nat.gov.tw/):

|

單位 |

摘要 |

對象、其他 |

|

內政部 |

1.

需求調查 2.

建置復健輔具研發資料庫,提供低收入戶之身心障礙者查詢 3.

輔導或補助少年福利機構充實資訊設備 4.

弱勢婦女生活化資訊教育訓練 5.

輔導社區長青學苑辦理資訊教育訓練課程 |

身心障礙者 青少年 婦女 老年人 |

|

教育部 |

1.

全額補助偏遠地區學校網路連線電信費 2.

補助偏遠地區學校教學用電腦設備維護費 3.

離島及偏遠地區教師在職培訓、遠距資訊培訓 4.

大專校院及高中職學校協助中小學校推動資訊教育活動(以偏遠地區為優先) 5.

資訊種子學校 6.

教學網站之設置(如:學習加油站)分享教學資源 7.

協助開設電腦課程,建立民眾終身學習 |

偏遠學校 大手牽小手 資訊種子 各級學校優惠 終身學習 |

|

交通部 |

1.

鼓勵電信業者建設偏遠地區通訊網路優惠措施 2.

鼓勵電信業者提供低收入戶、殘障人士上網優惠措施 3.

中華電信公司配合NICI小組,於八十九年二月建置1100部第二代公用資訊站,提供與會人士及國人便捷資訊服務。 4.

由於網咖普及且其價格低,並提供冷氣、坐椅、聊天室及電玩等,而目前中華電信公司之公用資訊站僅提供上網瀏覽及送收電子郵件等基本功能,且有體積大移動不易之缺點,故使用率低 5.

自九十一年度起開始提供學校及公立圖書館連接網際網路所需市內數據電路月租費百分之五十之優惠(以E1為上限);低收入戶及殘障人士亦可就近利用學校及公立圖書館免費上網。 6.

因調查網路使用者為年輕群族,故初期預定裝置於公共場所年輕人聚集出入頻繁的地方。新一代觸控式「多媒體公話機」提供「公用電話」、「影像電話」、「網際網路」、「e拍立傳」等服務,只要使用IC電話卡就可使用 7.

中華電信公司自八十八年起提供身心障礙人士申請HiNet撥接帳號每月一百元使用二十小時,超過部分每分鐘O•一七元之上網優惠措施。 |

鼓勵? 公共資訊站? 公共電話? |

|

主計處 |

1.

定期調查統計分析數位落差狀況 2.

提供政府機關公務人員e-learning資訊教學網站 |

公務員 |

|

新聞局 |

1.

各機關研議相關主題及內容提供新聞局廣為宣導以展現我國推動數位落差成果 2.

配合數位落差推動政策、使民眾瞭解政府所為及宣導網站 |

|

|

青輔會 |

1.

辦理區域內志工聯繫業務,編製相關團體名冊、志工人力庫、刊物及設置網站 2.

青年資訊志工方案 3.

彙集非政府組織人力招募資訊,建立有意願參與人力資料庫,定期發布並提供媒合服務 4.

研發非政府組織數位化動態資訊及網站之建構模式 5.

加強在網路上提供就業資訊 6.

規劃「活化學習性志願團體組織」執行計畫,列入挑戰2008-「建立E世代終身學習社會環境」 |

資訊志工 非政府組織 網路就業資訊 非營利組織 |

|

研考會 |

1.

數位落差入口網站 2.

參照國際性指標,整合協調評估數位落差成效 3.

推動政府機關網路申辦服務 4.

整合各部會運用網站協助偏遠地區推銷地方經濟物產,提升區民生活品質,及建立偏遠地區電腦維修機制。 5.

「電子化政府整合型入口網站」於九十一年新增「偏遠地區」項目,提供偏遠地區民眾使用應用平台規劃網站建置及服務,協助偏遠地區產業上網行銷,目前已完成應用平台開發,及「蘭嶼曙光」、「九二一再造新故鄉」二個示範網站建置 |

偏遠地區 |

|

文建會 |

1.

發展網路學習機制,提升人文藝術素養 2.

協助藝文團體建置網站 3.

設置文化資訊觸摸查詢站部分,已在全國各縣市政府設置該查詢站,未來將多增加點數 4.

增進文化機構同仁對於著作權及資訊安全之了解,參與研討 5.

協助表演藝術團隊更新網站內容,並協助建置英文網站內容。 |

觸摸查詢站 英文網站 |

|

農委會 |

1.

農業教育訓練學院,附設資訊傳播與媒體製作中心 2.

運用網站提供各類農民生活及農民經濟活動相關的資訊,協助農產品、農漁民休閒事業行銷、推廣。 3.

完成農產品進出口貿易查詢系統、農業貿易統計報表製作系統的改版及資料庫整合,以有效提昇資訊運用效率,並成為建構農業資料倉儲系統的基礎。 4.

建立全國農業電子網開發完成全國農業機構之電子公文系統,提高農業行政效率 5.

建置全國農業電子網 (www.myagro.nat.gov.tw),成為農業從業人員專屬網頁 6.

推動農民終身學習計畫 7.

加強農民應用資訊能力,委請設有電腦教室之農會舉辦農民資訊教育。 |

農民 漁民 農業資料庫 農業行政 農漁民資訊教育 |

|

勞委會 |

1.

持續並擴大勞工基礎資訊訓練課程 2.

培訓勞動階層在職人員知識經濟所需之基礎資訊訓練課程 3.

非自願離職勞工短期基礎電腦研習,以強化其電腦文書處理及數位學習能力 4.

推動全面求職求才媒合專線 |

勞工資訊教育 失業勞工短期資訊訓練 媒合專線 |

|

環保署 |

1.

建立二手電腦回收、再利用機制 2.

由資策會整理篩選其中可再使用者,轉贈予偏遠地區或弱勢團體使用 |

二手電腦 |

|

原民會 |

1.

原住民網路訓練 2.

補助民間團體辦理資訊種子師資培訓計畫及補助規劃製作各部落社區網頁計畫 3.

強化電傳視訊及遠距教學設備 4.

規劃遠距教學模式並與平地學校進行交流 5.

運用電腦設備及網路,保存並發揚原住民文化 6.

輔導推銷地方經濟物產,提升原住民生活品質 7.

補助民間團體辦理「原住民資訊種籽師資培訓」、「原住民資訊站」、「原住民網站網頁」等資訊教育推廣活動 8.

部落圖書資訊站 |

原民網路訓練 遠距教學 部落圖書資訊站 |

|

地方政府 |

嘉義縣: 1.

規劃開放學校及圖書館電腦網路設備 2.

偏遠地區及民眾經常出入的公共場所(如:郵局),普設公用資訊服務站 3.

公共圖書館、學校資訊教育資源、大專院校學生、民間電腦訓練班及網路教學,加速推動資訊教育,建立民眾終身學習管道。 4.

建置縣府所屬各機關單位電子公務信箱及設立陳情留言版,提供民眾上網陳情之管道,並強化縣府網頁之便民服務功能 5.

推動嘉義縣免費撥接上網服務計畫 嘉義市 1.

政府辦事機關 2.

公共學校、圖書館資訊連線 3.

終身學習計畫 |

公家機關行政網路化(但回應不一定即時) 公共資訊站? 免費撥接? 終身學習 |

台灣幾個數位落差調查:

〈台灣地區數位落差問題之研究〉,(曾淑芬、吳齊殷,2002)

|

研究摘要 |

家戶電腦擁有率為72.9%,家戶網路擁有率為58.8%[3] |

|

|

大多使用電話撥接的方式上網,其常使用的功能為全球資訊網(WWW) |

|

|

上網最主要的目的則為「搜尋閱讀資料」,通常在家裡連上網路 |

|

|

年齡較低,學歷、收入較高者,以及居住區域都市化程度愈高者,其家中擁有電腦的比例也會愈高。 |

|

|

家中沒有電腦的原因,則為「不需要」最多 |

|

|

「資訊技能」愈高、曾經受過「資訊進修」課程者,本身的職業聲望與收入也會愈高 |

|

|

民眾整體希望政府能夠「降低電腦設備與網路線的費用」為最高 |

|

|

東部和南部則有較明顯的近用落差情形 |

|

研究建議 |

政府持續推動電信以及電腦設備的自由競爭市場,使得價格能夠因市場競爭而持續下降,降低民眾購買以及使用上的成本 |

|

|

因地制宜提供公共資訊近用設施,規劃各級學校和圖書館之資訊設備開放事宜。但其中值得注意的是,開放學校及圖書館電腦設備供民眾使用,確實可以有效利用現有既存的資源,大幅增加民眾接近使用的機會。不過對教育單位來說,由於這些業務是在教學之餘額外提供的服務,所以對於學校及圖書館的人員、管理及資源上都是一項負擔。 |

|

|

提供生活化資訊內容服務並加強公共宣導 |

|

|

專案計畫補助挹注適當行政資源予偏遠地區 |

|

|

因地制宜化的資訊技術維修人才培育 |

|

|

增進教師對於資訊技術之教學應用能力並鼓勵繼續進修 |

|

|

原住民部落,除了前述之維修保固人力之外,同時必須注重各類影音多媒體等應用技術人力培訓,另外亦應和從事原住民部落文化及社會工作者充分溝通合作,以期解決教學上的文化隔閡問題,並協助其運用資訊科技與技能,積極保存原住民文化,以降低原住民地區因憂慮電腦網路所帶來之文化衝擊而產生之資訊近用障礙,以提高接近使用的意願。 |

|

後續建議 |

同一調查基準上,每年進行定期調查 |

|

|

針對政府機關、企業組織、特殊族群等不同主體進行調查 |

|

|

更多重的調查方法 |

|

|

三十一到四十歲、高中職教育程度者有相當大比例回答不需要使用電腦及網路,而此一階層又是我國勞動力市場之主力,故應深入了解其不需要之原因為何 |

|

|

質能部份,能有更有效率及精準之量測方法及指標 |

「2004年第2季台閩地區數位落差調查」(研考會,2004)

|

研究摘要 |

2004年的4月到6月、電訪、12歲以上 |

|

|

61.1%的民眾曾經使用過網際網路 |

|

|

沒有使用過網際網路的人裡,有55.2%是認為「不需要或無意願使用」,33.5%則是因為不會使用而不上網。 |

|

|

家庭有連網,其中的八成是寬頻上網 |

|

注意事項 |

原住民較之其他族群在資訊近用的機會上明顯落後 在過去一年其接受過資訊相關訓練的比例卻是最高的 若是「自費」參與訓練,其參加的意願又降到所有族群的最低 同樣狀況發生在身心障礙身份 |

資料來源:行政院研考會(2004/09) 資料整理:ACI-FIND

「建立中小學數位學習指標暨城鄉數位落差之現況調查、評估與形成因素分析」委託計畫,(教育部[4],2004)

量化方面。以國小為主要描述,再延伸國中、高中及教師部分:

國小基本調查:

|

家裡可以連上網路的比例為73.2%。 除了家裡以外,受訪學生最常上網的地點是學校45.7% 國小學生上網最常做的活動是「玩線上遊戲」46.9%,其次是「寄收電子郵件」35.4%,以及「搜尋與作業相關的資料」30.6%, 小學學生在網路上購物拍賣或訂票的比例是最低的,僅有2.8%的學生會如此做。 |

山地和偏遠區,電腦和網路擁有率都是最低。

因為家裡沒有電腦及網路連線,所以偏遠、山地、外島自然在其他地方就比較高。

若私立學校不列入分析,則可見山地(16.4%)、偏遠地區(20.6)還是因為家裡沒有電腦,所以要到朋友家一起上網的比例並不高。但外島部分卻是最高的比例。

每週上網的時間越多,偏遠地區和山區地區所佔的特性就相對的降低。

(1) 搜尋與作業相關的資料:

偏遠鄉鎮、山地鄉鎮與工商市鎮的部份則較低。

(2) 線上遊戲:

程度比較低的地區為工商市鎮(39.4%)、服務性鄉鎮(43.1%)、偏遠鄉鎮(42.9%)。

(3) 網路學習:

綜合性市鎮(21.3%)與山地鄉鎮(17.5%)的學生使用率最高。

整體來看,在搜尋與作業相關資料與網路學習的部份,雖然在網路使用活動中皆屬於學習活動的類型,但在城鄉的差異上有所不同,直轄市與綜合性市鎮的小學生比較會使用網路來搜尋與作業相關的資料,而山地鄉鎮的小學生則較不使用這方面的功能;但在網路學習的部份,山地鄉鎮的小學生與綜合性市鎮有相同較高的比例,因此在這方面的不同需要進一步的研究探討。

排除私立學校與金馬外島地區,家戶網路普及率最低的為山地鄉鎮54.2%、次低的是偏遠鄉鎮64.5%。當家庭的社經地位愈高時,在電腦與網路的擁有率上也就愈高;而居住的地區若是有較高的經濟發展程度,則家裡有電腦與網路的比例也愈高。

中英文輸入能力:

工商市鎮(50.3%)、偏遠鄉鎮(52.8%)、及服務性鄉鎮(53.5%)為最後三名。

文書處理軟體使用能力:

偏遠鄉鎮(26.7%)及服務性鄉鎮(27.9%)裡,學生使用文書處理軟體比例最低。

繪圖軟體使用能力:

工商市鎮(43.1%)、服務性鄉鎮(43.9%)、及偏遠鄉鎮(44%)為最後三名。

瀏覽器使用能力:

服務性鄉鎮(19.3%)、偏遠鄉鎮(21.2%)、及新興鄉鎮(22.5%)為最後三名

簡報軟體使用能力:

服務性鄉鎮(16.3%)、偏遠鄉鎮(20.7%)、及坡地鄉鎮(21.5%)為最後三名。

網頁製作能力:

服務性鄉鎮(16.9%)、偏遠鄉鎮(17.8%)、及山地鄉鎮(18.2%)為最後三名。

學生參加電腦相關比賽:

偏遠鄉鎮(17.3%)、及山坡鄉鎮(17.4%)的比例最低。

綜合言之,身處不同都市發展程度下,學生的資訊技能卻有所差異,上述分析發現不論是中英文輸入能力、文書處理、繪圖、或簡報軟體使用能力、或具備網頁製作能力等方面皆可發現近似之趨勢,即綜合性市鎮、新興鄉鎮等都市其學生的資訊技能較高,有最高的比例具備上述電腦相關技能;反觀身處偏遠鄉鎮、或服務性鄉鎮的學生,其具備上述資訊技能的比例最低。

是否會上網找資料:

後三名為偏遠鄉鎮(26.0%)、山地鄉鎮(27.3%)以及坡地鄉鎮(29.8%)。

會和其它同學透過網路合作完成作業:

後三名為偏遠鄉鎮(9.2%)、坡地鄉鎮(9.9%)和服務性鄉鎮

會上網與朋友或同學討論問題:

後三名為偏遠鄉鎮(9.9%)、坡地鄉鎮(12.1%)、以及服務性鄉鎮(12.8%)。

利用網際網路與朋友或同學聯絡:

應用比例偏低則仍是偏遠鄉鎮(15.1%)與服務性鄉鎮(18.8%)

於網際網路上結交新朋友:

後三名為服務性鄉鎮(9.3%)、山地鄉鎮(9.9%)與偏遠鄉鎮(10.4%)

在課業相關學習應用的題目上,各城鄉分類的比例分佈皆差不多,同學們利用網路進行合作學習或討論的比例大多沒有超過20%,代表的是培養或提升學生對於合作學習的認知與能力,將是未來可以持續努力的。另外,山地鄉鎮的學生在課業合作學習應用上的表現,並不是最低的區域,由此看來,儘管山地鄉鎮的學生在資訊近用上的資源較少,透過課堂教師的課程與作業上的設計,讓有電腦的學生搭配家中無電腦的學生共同完成作業,也可以讓他們有較多機會進行合作學習。

最後,在人際溝通與互動的應用上,普遍來說應用的比例都不高,可見大部分小學學生仍然不太利用網路作溝通的媒介,尤其是服務性鄉鎮、偏遠鄉鎮與山地鄉鎮的小朋友相較於全國,有更低的比例會利用網路來做人際溝通或是找朋友、交朋友,因此,認為這些地區資訊近用較差的情況,由於讓學生沒辦法長時間使用電腦與網路,因此可能會是影響學生在人際互動程度的原因。

1.

社經地位、資訊近用對於資訊應用影響分析

而父親教育程度愈高的學生,在資訊應用的程度上也較高;資訊近用方面,家中有電腦的學生的確在資訊應用上有較高的情形,顯示家庭社經地位與家庭資訊近用的有無仍然會影響著學生資訊應用的多寡。大致上來說總和的分數高低仍沿著區域的經濟發展程度的趨勢,亦即直轄市與綜合性市鎮較高,而偏遠鄉鎮、坡地鄉鎮與山地鄉鎮較低。

在「除了電腦課之外,有其他老師也會用電腦來上課」的比例中,山地鄉鎮、偏遠鄉鎮、直轄市與工商市鎮這四個地區的比例最高,而以工商市鎮、省轄市與新興鄉鎮三個地方較低。而在「除了電腦課之外,有其他老師也會出要用電腦完成的作業」中,以坡地鄉鎮、綜合性市鎮與直轄市的個地方的比例最高,比較低的則是服務性鄉鎮、工商市鎮與省轄市三個地區。由這個地方可以發現,地區的電腦與網路普及程度,對於當地的教師是否會在教學過程中使用資訊科技來輔助上課,兩者之間並無明顯的關係,因此像山地鄉鎮與偏遠鄉鎮這兩個地方,會有比較高比例的老師會在上課時使用電腦。

小結

在分析資料中,「資訊技能」的部分,而後三名分別是服務性鄉鎮、偏遠鄉鎮與新興鄉鎮。值得觀察的是資訊技能的高低,並非隨著城鄉發展而成線性的變化,反而位置趨中的城鄉如服務性鄉鎮與新興鄉鎮,學生的資訊技能較差。而學生在「網路素養」的表現,是遞減的趨勢,也就是城鄉發展越低,網路素養也越低。在「資訊應用」的部分,後三名則是偏遠鄉鎮、服務性鄉鎮與新興鄉鎮。

基本調查

|

資訊近用的部份,受訪學生的家戶電腦擁有比例為90.2% 最常上網的地點仍是家裡(71.2%),學校次之(32.8%) 有將近五分之一的國中學生會到網咖去活動 到校外圖書館上網的比例相當低,只有4.59% 最常做的活動是寄收電子郵件(59.0)%,其次是下載軟體或音樂(52.6%),與玩線上遊戲(50.1%) 在網路上購物、拍賣或訂票等交易行為則僅有7.5%的學生會如此做 |

電腦擁有率最低的兩個區域為山地鄉鎮與偏遠鄉鎮。而網路擁有率方面,則與電腦擁有率的趨勢一致,直轄市的比例最高,其次為工商市鎮與綜合性市鎮,而最低的則是山地鄉鎮與坡地鄉鎮。與國小的部份相同,在電腦與網路的普及程度上,大致上仍與地區的經濟發展程度一致,而城鄉之間的資訊普及程度仍有落差存在。

(1)

常在家裡上網的比例:山地鄉鎮(44.1%)明顯的低於其他的地區。

(2)

在學校上網的比例:以山地鄉鎮(45%)的比例最高。

(3)

會到網咖上網的比例:山地鄉鎮(45.3%)與坡地鄉鎮(33.2%)的比例較高。

(4)

在校外圖書館上網的比例:以坡地鄉鎮(9.7%)與山地鄉鎮(6.9%)比較高,而偏遠鄉鎮(2%)最低,但整體來說國中學生使用校外圖書館上網的比例都不如其他的使用地點來得高。

可能因素:山區若是有圖書館或是網咖的地點,應屬於較集中的聚落形式,但是偏遠地區可能就會因為在平地,沒有地理環境上的限制,以致於家庭地點與相關的連線地點距離可能較遠。

(5)

會到朋友或同學家上網的比例:以山地鄉鎮(25.8%)、省轄市(24.8%)與坡地鄉鎮(24.3%)最高。

整體來看,山地鄉鎮與偏遠鄉鎮,因為家戶的電腦與網路普及度不高,因此學生會在家上網的比例相對的就低。另外,在學校、網咖與校外圖書館使用網路的部份,同樣也可以發現山地鄉鎮、偏遠鄉鎮與坡地鄉鎮的國中學生,有比較高的使用率,這可以解釋為因為學生的家中無法負擔起資訊硬體與網路的費用,因此就必需到學校、網咖或校外圖書館等地點去使用。

|

搜尋跟作業有關的資料:山地鄉鎮(33.9%)與坡地鄉鎮(36.5%)較低。 |

|

線上遊戲:坡地鄉鎮(61.6%)與山地鄉鎮(60.7%)的國中學生,雖然在資訊近用較其他地區來得不易,但在上網時進行網路遊戲的比例則是最高。 |

|

聊天交朋友:坡地鄉鎮(53.5%)與山地鄉鎮(49.5%)的學生比例最高 |

整體來說,國中學生在上網的時候,會進行的活動以寄收電子郵件的比例最高,顯示國中學生較會將網路作為人際溝通的工具。

而使用文書處理軟體、繪圖軟體、簡報軟體、多媒體、網頁設計等,山地偏遠地區都是屬於後面的名次。

會利用網路做人際互動(網路交友、收發電子信箱)的比例比起小學生高了許多。

(1)

上網找資料:

而使用比例最低的則是山地鄉鎮(27.1%)。

(2)

與同學透過網路合作收集資料來完成作業:

最不會透過網路與同學合作的區域為山地鄉鎮,只有6.8%。

(3)

上網跟朋友或同學討論問題:

而最不會利用網路來跟朋友或同學討論問題的地區則是山地鄉鎮中的國中學生(17.2%)。

(4)

會上網跟認識的朋友或同學聯絡:

而山地鄉鎮的國中學生,在利用網路與朋友或同學聯絡的部份,仍然是所有區域中最低的(33.3%)。

(5)

會上網交新朋友:

比較低的地區則是偏遠鄉鎮(17.3%)。

圖6-2-41 會上網交新朋友的比例

除了電腦課之外,會有其他老師用電腦協助上課的比例有34.7%,而會要求學生用電腦完成作業的比例較高,有57.3%。相較於國小學生的回答,認為「有」的比例皆比國中高,其原因或許是資訊融入教學在國小推行的較普及,也可能是國中升學的壓力大於小學,因而讓老師們仍舊習慣用傳統的講課方式以講求授課效率。

在「除電腦課外,有沒有其他課的老師也會用電腦來上課」的部份,可以看出以直轄市的比例為最高,但值得注意的是,山地鄉鎮與坡地鄉鎮兩個發展程度較低的區域,在此方面同樣也有很高的比例,顯見老師是否願意在課堂上使用電腦來輔助教學,與地區的發展程度與資訊普及程度之間無一定的關係。

高中職

常在家裡上網:

不常在家上網的,除了偏遠鄉鎮(59.1%)之外,省轄市(67.6%)比例也較低。

常在學校上網:

工商市鎮(58.6%)與省轄市(55.2%)中的高中/職學生,會在學校使用網路的比例最高,另外山地鄉鎮(40.2%)的比例也屬於較高的一群。

常在網咖上網:

學生會在網咖使用比例最高的地區為坡地鄉鎮(45.5%)與偏遠鄉鎮(40.9%),為電腦與網路擁有率較低的地區。

常在校外圖書館上網:

學生會到校外圖書館使用電腦的比例是明顯比較低的。其中使用率較高的地區為直轄市(8.9%)與山地鄉鎮(7.8%)。

常在同學或朋友家上網:

高中/職的學生,會到同學或朋友家上網的比例,跟國小與國中學生比起來較低,這可能與高中/職學生家中的電腦與網路擁有率較高有關。而較會到同學或朋友家上網的區域則是坡地鄉鎮(19.7%)與山地鄉鎮(19.1%)。

偏遠鄉鎮與坡地鄉鎮這兩個地區的網路擁有率雖然較低,但學生選擇使用網路的地點主要為網咖,而非學校或是校外圖書館,在使用行為與環境上值得更進一步的探討。

依興趣搜尋與瀏覽資訊:

偏遠鄉鎮(42.7%)與綜合性市鎮(53.1%)最低。

線上遊戲:

上網時常玩線上遊戲的地區,以坡地鄉鎮(54.5%)與偏遠鄉鎮(50.6%)最高,而省轄市(23.4%)則是最低。

購物、拍賣、訂票:

與國小及國中學生的部份比較起來,高中/職學生使用網路來進行購物、拍賣、訂票活動的比例較高,但與其他的活動行為相比之下,仍是使用率較低的行為。偏遠鄉鎮(8.8%)與綜合性市鎮(9.4%)則是較低的地區。

聊天交朋友:

上網時會行事聊天交友行為的比例,除了省轄市(29%)較低之外,其他的區域都有一定的比例,最高的則是坡地鄉鎮(44.9%)與工商市鎮(43.4%)。

寄、收電子郵件:

電子郵件的使用,是所有活動中最常被進行的。較低的則是偏遠鄉鎮(57%)與綜合性市鎮(60.1%)。

教育學習:

在教育學習方面的使用上,整體來看比例是偏低的,顯示高中/職的學生在上網時較少從事相關的活動。使用率最低的則是坡地鄉鎮(9%)。

文書處理軟體:

繪圖軟體:

簡報軟體:

多媒體:

設計網頁:

坡地鄉鎮(9.7%)則是最低的。

而在城鄉差異方面,大致上仍沿著經濟發展程度而有變化,但平均資訊技能最低的地區是坡地鄉鎮與偏遠鄉鎮,而非是山地鄉鎮與金馬外島等地區,但工商市鎮則在進階資訊技能部份有明顯低落的現象。

會上網找資料:

與同學透過網路合作收集資料完成作業:

上網跟朋友或同學討論問題:

會上網跟認識的朋友或同學聯絡:

會上網交新朋友:

一般而言,經濟發展程度愈高的地區,在數位落差各個面向上的表現也較好;但像是山地鄉鎮這一般認為經濟發展程度較低的地區,在某些面向上並非是最落後的,反而是部份中後發展程度的地區,有比較嚴重的數位落差情形,如坡地鄉鎮與偏遠鄉鎮在資訊近用、學生資訊技能、資訊應用程度等方面,都屬於比較落後的情形

教師部分:

整體來說,在對資訊融入教學態度的部份,可以發現一固定趨勢,即服務性鄉鎮與綜合性市鎮與坡地鄉鎮三個地區的教師,對於資訊融入教學有較正面的態度;相反地,直轄市中的老師則在所有的題項上,都是比較低的部份。這樣的趨勢,恰好與資訊化的普及程度約成反方向的對比,在資訊化程度最高的地區,教師對於資訊融入教學持正向態度的比例反而愈低。

在年齡方面,對於資訊融入教學的態度最正面的是50歲以上的教師,其次為30-35歲,反而26-2-29歲較年齡的教師在這次的調查中,對於資訊融入教學所持的正面態度較低,也就是說,一般認為運用資訊科技較多的年輕教師,反而對於資訊融入教學的效果比較沒有正面的態度。

而在學校類型方面,對資訊融入教學態度最正面的是高職的教師,這可能與學校類型的性質有關,而較低的則是國中教師。最後在學校城鄉類型方面,服務性鄉鎮中的教師對於資訊融入教學的態度最好,而最低的則是直轄市中的教師,若從經濟發展與資訊普及程度的角度來看,一般來說直轄市的學校在資訊設備上應該會較完善,但在這次調查中直轄市裡的教師對於資訊融入教學的態度並非是較正面、積極的,因此資訊設備的有無是否就代表資訊融入教學的成效呢?

學校會將活動成果展示在網站上:

大部份的學校將活動成果展示在網站上的比例都在6成以上,只有偏遠鄉鎮(42.7%)明顯的偏低。

教師在資訊教學應用之城鄉差異比較

上網蒐集教材:

會利用網路來蒐集上課教材的教師比例,以山地鄉鎮(78.6%)最高。

圖6-4-18 上網蒐集教材

使用電腦設計教案

使用電腦現場教學:

要求學生使用電腦完成作業:

最不會要求學生使用電腦完成作業的地區則是坡地鄉鎮(10.7%)與偏遠地區(11.5%)。

使用e-mail與學生或家長聯絡:

會使用網路與學生或家長聯絡的老師,以直轄市(17.8%)的比例最高,推測這與該地區電腦與網路普及程度較高有關聯;而使用程度最低的,則是偏遠鄉鎮(3.4%)與山地鄉鎮(7.1%),但整體而言使用的程度都不算高。

質性訪談:

許多學校都有相當數量的資訊設備,然而設備是需要維修和更新的,如果考慮到設備的新舊程度、妥善率,有問題的學校就很多了。這些問題包括:(另人滿意的)設備和經費上的缺乏、維修上的困難(設備不是不足就是過於老舊以致於維修困難)、合法軟體取得的困難及無經費更新版本。

學校資訊人員的編制有很大的影響,是否有資訊組有很大的差別。又,因無足夠的經費請廠商到校維修或委外維修,維修工作常落於資訊組長的身上,有時會使資訊組長無法兼顧教學

城鄉數位落差究竟有多大呢?在一些教師的想像中,數位學習的城鄉差異還是很大的。這是值得重視的問題,宜有更精確的調查探究城鄉數位落差的真相。以下是幾位老師口中的城鄉數位落差:

老實說我覺得應該就資訊能力城鄉差距是非常大的,因為基本上都市小朋 友,他們電腦普及率絕對是,應該是家家戶戶都有電腦,所以在電腦學習方 面,我個人認為那個城鄉差距蠻大的,因為我有在都市帶過一年級的小朋 友,他們幾乎全班都有電腦,而且,對於電腦的…大概遠遠超過這邊的六年 級,那這是沒有辦法的,這是最原始的城鄉方面差距(關山國小T)。

每一樣都要資訊融入教學喔…其實不夠重點式,你要讓學生每個都來電腦打 作業的話呢,可能如果在臺北市的話呢…可能比較快一點,我們這個鄉下 喔…城鄉差距實在太多了…太多了,你在家裡…不要說什麼…在家裡的人, 家裡對ADSL的,不要說學生啦…老師就好,也不是每一位老師家裡都有 這個ADSL上線(學甲國中T)。

這是一個城鄉差距啦,或許在城市可以隨時摸到電腦,可是鄉下的孩子他或 許要到學校了才可以摸到電腦。那你要他去搭配一些課程上面應用的時候, 那些基本的可能搞不好一些關機開機到底怎麼處理都不是很清楚了,搞不好 連電源一按就關掉了(光復國中T)。

城鄉差距大,環境刺激少、家中有電腦大都很老舊,文化刺激上學生也無法 跟的上時代(太保國小)。

我就覺得是說其實我們就是因為愈偏僻的小孩,其實他愈需要資訊的教學… (東榮國中T)。

城鄉差距的能力,我覺得還有一個點,其實我是后里人,但是其實我們那邊 學校的設備有的甚至維護的比台中市還好,但是差別是為什麼有些鄉下小孩 子他的資訊能力比較低,因為他上學之後他有其他的注意力可以轉移,他可 以打球打到沒人管,可是在台中小孩子是回家就關在房子裡,他就是只有電 腦(大業國中T)。

我們比較偏遠的縣市唷,人才也比較缺乏,資訊的人才比較缺乏(中正國中 T)。

學校間的數位落差問題

|

原住民學生還是比較弱勢 |

|

921災區的經濟狀況也還沒有完全恢復 |

|

同班級學生間的數位落差過大,老師可能遷就程度較差的學生 |

|

高職生接受的資訊教育,要比普通高中生多 |

|

老師認為研習的效果不大,教師自己的學習較重要 |

|

校外進修的層次或許較高,但還是校內進修較實用 |

|

教育局撥代課經費,以方便老師於上課期間參加研習活動 |

|

大部份學生具有電腦使用基本能力 許多家長希望子女在資訊時代不要輸在起跑點,同時也不希望子女留連於網咖,因此會購買電腦給小孩,但對子女使用電腦與網路的情況並不甚瞭解。 |

|

實際上查資料不會到網咖,「很少人說去上面查資料的,現在這樣的話人家會笑,因為同儕會笑他,所以有時候還牽涉到小朋友的心理裡面問題。 |

|

家中有電腦,並不意味學生一定用來學習,但是「基本上家裡有電腦的學生電腦能力會比較熟練」 |

|

家長落差比小朋友還大,小朋友如果資訊落差如果三分的話,三分落差,家長的落差大概是十二分 |

|

學生喜歡使用電腦,並對資訊教學有興趣 |

|

目前國小、國中生對電腦及網路使用的興趣,主要還是集中在娛樂及生活化用途上,不少同學表示,除了打電動、聊天外,較少用電腦來做其他事情,然而長期耳濡目染的情況下,電腦與網路使用還是逐漸普及到中小學在學學生的學習環境中。 |

|

普遍說來,兒童學習能力遠優於他們父母輩,他們敢於嚐試、主動學習,對多媒體充滿興趣,只要有適當設備與師資配合,往往都能得到很好的資訊化學習成果。 |

|

問到喜不喜歡上電腦課,也有同學表示:「蠻無聊的,不是很喜歡上, 因為老師很兇…. 老師上課都一動一動教,都不能超前或是慢下來,只要不跟著作,就會被打會是被罵」 |

|

電腦室僅支援教學,不開放學生自由使用 |

|

設備好,資訊化教學並無必然優秀 |

|

即使資訊能力很強的老師,面對九年一貫課程中諸多彈性化課程,以及資訊融入教學的要求,面對工作時間的壓力,配合條件又不夠,很難充分推動資訊融入教學。 |

|

不同年級更換老師,造成教學內容未能統一,後來的老師也沒能注易到學生原先就存在的差異 |

|

功課的差距比較大,但是電腦處理的差距比較沒有那麼大 |

|

數位落差固然會受到硬體設備、城鄉差距、家庭社經背景等不同因素影響,但更重要的是學生個人態度,以及家長對資訊化所抱持的態度。 |

|

從事娛樂活動多於課業討論男生愛玩線上或電動遊戲,至於女生則喜歡聊天 |

|

網咖在學生眼中成為「呼朋引伴」打電動或聊天的場所,如果想在裡面查資訊、寫功課,在同儕壓力下甚至會遭致訕笑。 |

|

如果老師技術好且熟練,運用的技巧新穎神奇,學生覺得吸收效果較好。 |

|

資訊融入教學並非萬能 端賴如何善加利用在教師們眼中,電腦終究只是一項教學「工具」而已 |

|

資訊融入教學成功關鍵:提供互動 實際操作 |

|

電腦作業分工湊合形成 較少相互討論 |

|

只是由少部分(電腦技能較高、家中有電腦的)的人完成 |

|

大量資料難以揀選 |

|

大家意見不合 |

|

教師表示蒐集資料對所學課程的加深、加廣有助益。但是由於目前學校多半還是以考試為主評量學生的成績,能否真正反應資訊融入教學的「成效」? |

|

資訊教育時數不足 |

|

資訊教育對偏遠地區、鄉下地方的學校,多少還是能讓學生能學習到一些基礎的資訊能力,透過同儕間互相的學習、激勵,會有較好的效果。雖然說效果有限,但只要學生有一定程度的基本資訊能力,未來在資訊教育的銜接上和對個人資訊能力的增強絕對有所助益 |

|

(1)因應個別學校需求 改善硬體設備 (2)研發教學軟體與建構網路資料庫 (3)建置教學資訊交換平台 (4)修訂組織編制 增設管理人員 (5)資訊課程一貫化 (6)提供教師學習成長、互相交流的管道,並予以獎勵 |

台灣的數位問題相關研究,也呈現出台灣的數位連線,已經有超過的5成以上可以連線,而越來越多的家庭把寬頻連線當成是家用品之一的考量。我們討論台灣數位落差時,已可逐漸脫離第一序的討論,邁向第二序因為階級及各種不同的社經地位,而造成之間的更大落差。作者目前焦點在於山區及偏遠地區,他們的數位環境該如何弭平的問題。但在進行田野觀察時,卻一直不免詢問自己:是否在未來,每個人都需要數位化的「合體」?

數位落差心得 南華大學社會研究所 張松露

資訊科技拓展了人類計算與資料儲存和處理能力的極限,今日資訊科技相關應用已經融入各項科學與日常生活中,因此對於資訊科技應用的能力,將決定在資訊社會的競爭力。但是資訊科技導入包含有硬體設備採購與軟體操作的學習,有一定經濟與技術的門檻,如此將可能造成數位落差的不平等。

數位落差可以發生在各個不同領域。國家資訊基礎建設的差距,會造成已開發國家與落後國家間更多的差距與不平等。城鄉開發的落差,則會造成城市與鄉村接觸資訊科技機會的不公平。不同語言也會有資訊科技使用親和性的問題,網路上則會有資料量多寡的差異。社會階級亦對應顯示出資訊科技應用的階級差距。甚至個人生理缺陷也會造成資訊科技使用的障礙。

本人於2004年8月至2004年10月針對嘉義市體育會下登錄的各單項運動委員會資訊化運作概況進行調查,27個委員會中組織內部資訊化現況,僅4個委員會擁有資訊相關硬體資產,文書資料整理、人事資料管理與帳務資料處理達半數或半數以上仍為人工作業,內部人員聯絡方式仍以電話、郵寄為主,2個委員會用到電子郵件,1個委員會利用網站留言。

對外聯繫資訊化現況,與上層或下層相關單位聯絡方式還是以傳統電話、郵寄為主,網路利用率偏低。活動宣傳方式也反應相同情形,海報、郵寄與布條為主要方式,利用到網站與電子郵件僅3個委員會。已架設網站的委員會只有2個。沒有任何委員會發行電子報。

所調查的地方性體育組織,資訊化面臨的兩個主要問題為軟硬體資源取得與資訊技術支援,但在組織人力與財力相對匱乏下,往往選擇放棄進一步資訊化的努力。解決方式,應該鼓勵向外尋求幫忙,例如此次調查中有15個委員會有意願與學校進行資訊化建教合作計畫。學校尤其是大專院校資訊相關基礎建設都已相當完備,配合資訊專長師生的幫忙,確實可以解決上述委員會面臨的數位落差問題。

南華大學社會研究所 紀佩君

台北市信義區已有六十公頃的範圍為無線寬頻地區,而上周起,又開放二十五處捷運站及地下街的無線網路免費試用,加上全市主要捷運站體及其他人口密集處的無線寬頻網路工程陸續建置完成後,台北市預計2005年12月,無線寬頻覆蓋率就可以達到台北市人口的百分之九十,如此一來「無線城市」的夢想即將實現。

經濟部工業局為推動挑戰2008-國家重點發展計劃,於去年度開始執行無線寬頻網路示範應用計劃,並於93年公開評選八個示範區域進行應用示範:

歷史博物館 http://www.nmh.gov.tw

關渡自然公園 http://www.gd-park.org.tw

八里十三行博物館 http://tambatravel.tpc.gov.tw

鐵道桃花園 http://203.69.198.46

數位台中無線城市 https://www.e-taichung.net.tw

花香古鎮無線彰化 http://flower.org.tw/portal/

府城無線國際新都 http://wireless.tncg.gov.tw

無線墾丁城 http://www.ktwalker.com.tw

(資料來源:http://focus.news.yam.com/type/computer/auto/5619/)

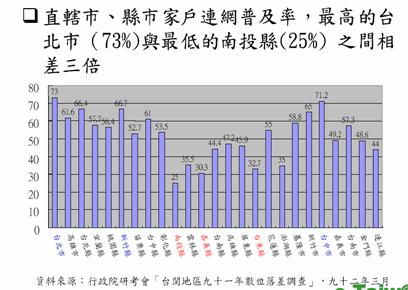

在這些地區我們只要擁有電腦、PDA或是可上網的手機,都能夠隨時上網獲得最新的資訊。政府的用心使我們的上網已經達到亞洲的前三名,但是縣與縣之間的落差仍然有待改進,從下圖我們可以看出數位化最高的台北市與最低的南投縣,存在著三倍之差,這樣背後的社會意義告訴我們,在台北的居民對於社會的脈動掌握快速,也很能瞭解世界的趨勢,但是南投縣的居民卻無法隨時獲得新的資訊。再說,台北市的居民透過網路,極為方便地上傳資訊並與他人互動,而南投、嘉義等線卻是沒有相對程度的網路互動。南投是以觀光為主的地區,觀光客來自其他各個縣市,如果南投、嘉義等縣市能夠將網路連線進行擴展,商家便可以透過網路介紹觀光景點,並且由網路的服務提供路線及住宿等資訊。那麼觀光產業勢必得到改善,南投與嘉義等縣市的觀光經濟便可以獲得改善,而民眾習得了網路的相關知識,也可以瀏覽世界各國觀光地區的經驗,以便提升台灣的觀光產業。所以數位社會的來臨是必然性的,2004年9月,台灣上網人口已經達到300萬,政府已經努力在未來一年中讓台灣上網人口達600萬,因此,政府不但要努力將網路線擴展到各個縣市鄉鎮,民眾也要主動學習網路的知識技能,才能在知識經濟社會擁有一片天空。

資料來源:http://www.cepd.gov.tw/eco-plan/2008content/2008-6.pdf

南華大學教育社會研究所 施俊良

「數位落差」其意義在於電腦設備及網路的使用量很大差異,比如新進國家跟落後國家、城市與鄉下…等,其實全世界使用網路人口雖多,但在總人口比率上來講卻是不多。但以城鄉差距來說其實差異蠻大的,因為經濟狀況是一項很大的關鍵的,電腦相關週邊設備目前已經跟人類生活緊密結合在一起,也可以說,一但哪一天沒有電腦時,很多工作都會停擺,甚至連交通運輸,無法回到原始時代。但對落後國家而言,過的永遠是沒有資訊設備的原始生活。

而以台灣來看,其實城鄉差距頗大,因為筆者曾經在山上小學任教過,所以有深切體認。就因為數位落差在城鄉之間逐漸拉開,所以教育部花了蠻多錢在改善偏遠學校的資訊設備,但實際效果卻不是很大,落差依然在變大。原因很多,比如「缺乏專業人才規劃」、「資源過於浪費」、「錢沒有花在刀口上」………….,而網路品質部分因受限於山區地形,實在沒有辦法達到好的品質。

但一個才40人的學校可以擁有一間40部電腦的資訊教室,而50幾班的學校也是只有一間電腦教室,東西是有,但缺乏專業人才規劃,無法充分發揮設備實際效用,更無法保障其使用壽命。偏僻地區何嘗不想趕在別人前頭,但焦點過度集中在某些地方,反而是資源浪費。如何縮小數位落差的差距,不僅在硬體設備的配合,更在於專業的規劃及人員使用情形!!

南華大學教育社會研究所 扶志凌

行政院研考會所進行的「2004年第2季台閩地區數位落差調查」報告已於9月出爐。這項調查的主要目的在於評估台灣地區個人與家戶對資訊的使用能力以及數位落差狀況。調查進行的期間為2004年的4月到6月,以電話訪問的方式收集台灣地區14,120

份有效樣本。並且此次調查將受訪者的年齡限制降到12歲以上,以反映出目前台灣地區國小即開始的資訊教育成效。調查發現台灣地區民眾對於資訊接近使用的狀況,確實會隨著不同的收入、族群、年齡、城鄉發展及教育程度而有所差異,而這也符合教育社會學的預設,孩童家庭的社經地位,的確會對教育與學習造成重要影響。

在個人的網路使用方面,根據本報告,台灣地區有61.1%的民眾曾經使用過網際網路,推估台灣12

歲以上的民眾曾經使用過網路的人口數超過一千一百六十六萬人。而沒有使用過網際網路的人裡,台灣地區整體的平均數據中有55.2%是認為「不需要或無意願使用」,33.5%則是因為不會使用而不上網。 再者,在家庭調查方面之資訊設備的擁有狀況,台灣地區家戶擁有電腦的比例,2004年比起去年明顯增加不少。

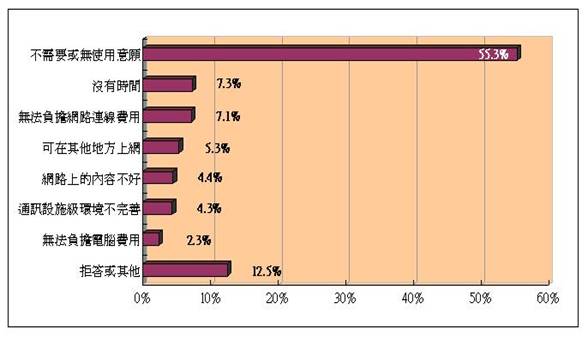

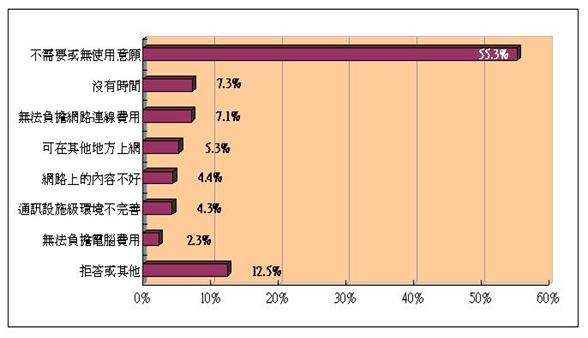

台灣地區家庭擁有電腦的比例從2003年的66.8%上升到2004年的81.4%,推估大約是574萬戶左右。此外,目前全台灣74%的家庭有連網,推估大概是五百二十二萬戶左右;其中的八成是寬頻上網(換算下來大約是四百一十七萬戶),17.2%則是窄頻,另外的5.8%則是使用其他可連網的家電設備。無連網的家庭中,有55.3%是沒有使用意願,此外,沒有時間、無法負擔網路連線費用則是其他的原因(見下圖)。

圖、台灣地區家戶未連網的主要原因

資料來源:行政院研考會(2004/9)

此外,調查顯示原住民較之其他族群在資訊近用的機會上明顯落後,然而在過去一年其接受過資訊相關訓練的比例卻是最高的,不過若是「自費」參與訓練,其參加的意願又降到所有族群的最低。這個狀況也同樣發生在身心障礙身份的民眾身上,顯示政府制定相關的法令政策確實讓弱勢族群有接觸資訊教育的機會,然而為何自發意願會低落,是否是經濟條件的限制或其他因素使然,還需要相關單位進一步的思考。相關研究報告,可至研考會縮減數位落差入口網站下載。

以筆者曾經服務的花蓮縣為例,很多學生家庭尚未有電腦,雖然學生都有使用網路的經驗,但是網路使用經驗大多來自學校的電腦課程,或是到網咖玩遊戲電玩。數位落差的現象,在花東地區非常明顯,社經地位較具優勢的家庭,家中通常不只有一部電腦,網路連線也都使用寬頻,但是社經地位較為弱勢的家庭,家中通常無電腦可以使用,孩童使用網路的機會自然偏低,而要縮短數位落差的現象,該如何縮短家庭社經地位差距,顯然是不可迴避的議題,如果家庭社經地位無改變,不管政府如何耗費龐大經費,數位落差的現象依然會存在,因為當低社經地位家庭連謀生都不易時,又如何要求他們另外挪出經費來使用網路,而數位落差現象的產生,只是再一次反映,台灣社會社經地位高低不平等的現象依舊存在,而這樣的優勝劣敗差距,不僅影響到家庭經濟條件的好壞,也更影響到孩童的教育與學習機會,試想當某些家庭連營養午餐費都繳不出來,又如何要求這些家庭的數位落差現象能夠消除。

參考資料:

縮短數位落差網站,http://www.digitaldivide.nat.gov.tw/。

EC研究報告,http://www.nii.org.tw/cnt/info/Report/20020305_1.htm。

南華大學教育社會研究所 李家伶

隨著科技的發達、網路時代的來臨,線上學習已經是勢在必行的趨勢主流,根據中央大學(2004)指出,線上教學是未來教學與終生學習的趨勢,看準數位產業龐大的商機與市場,而國際階梯英語將結合歐美、大陸、新加坡等五國共同線上實施英語教學,同時贈與澎湖一座數位學習中心,以縮短數位落差。

當然隨著城鄉差距的關係,得確數位落差的差異就顯得更顯著化,在台灣以北高兩地而言,是都市化的地方,自然在資源豐富的情況下,幾乎人人都可享有網路等先進設備;但相對其他地區反而無法擁有,特別以山區部落的地區甚嚴重。

因此在政策面的實行上,不在是強調設備、師資而已,而是要深入他們的生活,了解他們的需求,倘若自己都養不活,又如何去加強數位化的學習呢!當許多物資進入山區時,何不深思,他們真的需要嗎?我想一個數位化時代,不只是要求全民都要會上網等、享受高品質的生活,而是在經濟水平下才能尋求更數位的生活。

國立中央大學http://www.ncu.edu.tw/ncu2/modules.php?name=Ncu_main&file=index&func=article&sid=2969