全球化背景下中國東西部地區的數位鴻溝

蘭州大學 社會學與人學口研究所 黃少華 韓瑞霞

內容摘要:隨著全球化和新經濟的崛起,數位鴻溝已越來越成爲世界各國和地區面臨的一個重要問題。本文在梳理數位鴻溝的含義和類型的基礎上,描述分析了目前我國東西部地區之間數位鴻溝的現狀,並從社會學關於全球與地方關係的理論切入,分析了我國東西部地區之間數位鴻溝的實質;從時空伸延所形塑的現代社會制度“脫域”和“再嵌入”機制,以及西部地區具體的地方空間與資訊流動空間的關係入手,探討了西部地區跨越數位鴻溝的可能性。

關鍵字:數位鴻溝;全球化;新經濟;中國西部地區

中圖分類號:C913.9 文獻標識碼:A 文章編號:

隨著全球化和新經濟的崛起,數位鴻溝已經成爲一個全球性的熱點問題。數位鴻溝不僅存在于國與國之間,而且還存在於一個國家內部各地區之間。例如,由於受歷史的和現實的各種因素制約,中國東西部地區之間的數位鴻溝正在日益凸顯和擴大。本文旨在從社會學的理論視野,具體運用卡斯特(Manuel Castells)和吉登斯(Anthony

Giddens)的理論架構,嘗試揭示和解釋全球化背景下中國東西部地區之間數位鴻溝的現狀和實質。

一、數位鴻溝概念界定

1. 數位鴻溝的含義

“數位鴻溝”(Digital

Divide)是指不同國家、不同地區、不同行業、不同人群在掌握和應用以互聯網爲代表的新資訊技術以及發展和普及資訊産業方面的差距,是資訊富有者和資訊貧困者之間的鴻溝,亦稱爲“資訊鴻溝”,最先由美國國家遠端通信和資訊管理局(NTIA)在名爲《在網路中落伍:定義數位鴻溝》的報告中提出。數位鴻溝主要包括兩個序位的鴻溝:第一序位元的鴻溝存在於資訊擁有者和資訊欠缺者之間,劃分的尺度是人們是否能夠接近和使用資訊仲介;第二序位元的鴻溝存在於資訊工具使用良好者與使用不良者之間,體現的是人們掌握和處理資訊的能力、技巧的差別。1目前人們關注的主要是第一序位元的數位鴻溝,原因是包括美國在內的世界上大部分國家目前仍主要處在資訊技術發育和擴展階段。例如,儘管美國已在克林頓執政期間的1993年和1994年推出了“資訊高速公路”計劃和“Netday”計劃,但是仍有許多人被排除於網路的大門之外。正如克林頓所說,“我們都知道並不是每個人都分享了美國經濟復興的好處,仍有許多人和地方被排除在外。”2但是與此同時,我們應該注意到,隨著資訊化程度的快速提高,第一序位元的數位鴻溝正在迅速被第二序位元的數位鴻溝所取代。因爲當越來越多的人能夠利用網路作爲交流和獲取資訊的工具時,只從“有”和“無”利用網路這種二元視角理解數位鴻溝,已顯得越來越缺乏解釋力。應該開始注意觀察那些已經使用網路媒介的人們之間的數位鴻溝,也就是說,觀察人們在使用網路技巧、資訊素養與資訊能力上的差異,以凸顯第二序位元數位鴻溝的重要性。P.Norris把數位鴻溝分爲三個層次:著重於工業化國家和後進國家間的“全球鴻溝”(Global Divide);著重於一個國家中人們在資訊分配和使用上的不平等性的“社會鴻溝”(Social Divide);著重於人們是否使用資訊科技來參與公共生活的“民主鴻溝”(Democratic Divide)。3翟本瑞則強調,著眼未來,應該終結對於第一序位元數位鴻溝的關注,建立起對第二序位元的數位觀念,換言之,對數位鴻溝概念的理解,不能僅局限在一個層級,它應該既包括人們在資訊仲介接近和使用上的不平等,也包括人們在線使用能力上的不平等。

2. 數位鴻溝的類型

數位鴻溝是一個複雜的社會問題,根據不同的指標,數位鴻溝可以相應地劃分爲不同的類型,如種族間的數位鴻溝,不同居住地間的數位鴻溝,教育水平間的數位鴻溝,使用能力上的數位鴻溝等等。如上所述,P.Norris把數位鴻溝劃分爲全球鴻溝、社會鴻溝和民主鴻溝三種類型。全球鴻溝和社會鴻溝都是以地域作爲劃分標準的,屬於第一序位元的數位鴻溝;而民主鴻溝則主要是第二序位元的數位鴻溝。當我們把地域作爲主要的劃分尺度時,數位鴻溝基本上可以被劃分爲兩種類型:國家間的數位鴻溝(Norris: global divide)和同一國家內部不同地區間的數位鴻溝(Norris: social divide)。目前在我國,這兩方面的數位鴻溝都十分突出。

關於第一種類型的數位鴻溝,已有不少學者進行了深入的研究。例如清華大學胡鞍鋼認爲,從全球發展來看,根據互聯網普及水平可以把世界各國分爲如下幾種類型:領先者,是資訊與通訊技術的優先受益者和主要受益者,例如美國;積極採用者,是較早受益者和主要受益者,例如OECD國家(除美國);追趕者,是較晚受益者,很快成爲重要受益者,但仍有相當部分非受益者,例如中等收入國家;落伍者,少數受益者和大部分非受益者,例如亞洲(除日本、“四小龍”之外);邊緣化者,爲非受益者,例如非洲以南的撒哈拉國家。這反映了全球資訊資源和知識資源分佈的不平衡,以及由資訊技術促進的發展在世界各國的不平衡,構成了資訊時代新的貧富差距。根據這種分類,中國已經成爲這場“數位革命”的落伍者,成爲世界網路革命進程中的“數位貧困”國家。4(見表1)

表1 中國與發達國家及其他地區的互聯網發展水平比較

|

國家或地區 |

主機數量占世界比重(%) |

用戶數量占世界比重(%) |

人口占世界比重(%) |

萬人口互聯網主機數(台) |

萬人口互聯網用戶數(台) |

每互聯網主機負擔的互聯網用戶數(台) |

|

美國 日本 中國 非洲 亞洲 歐洲 大洋州 南美 北美 |

62.85 5.49 0.13 0.24 9.11 19.87 1.80 1.23 67.74 |

31.48 10.27 6.11 0.71 27.53 29.48 2.75 3.35 36.18 |

4.58 2.14 21.15 12.69 60.76 12.35 0.50 5.69 8.01 |

2836.32 530.42 1.30 3.96 31.04 332.86 741.89 44.72 1750.24 |

6446.00 4502.63 271.35 52.20 425.36 2241.28 5145.07 553.37 4242.31 |

2.27 8.49 208.37 13.19 13.70 6.73 6.94 12.37 2.42 |

|

世界 |

100.00 |

100.00 |

100.00 |

206.90 |

938.93 |

4.54 |

資料來源:http://www.netsizer.com/daily/Top

Country.html;朱之鑫主編:《國際統計年鑒2000》,北京:中國統計出版社。

從上表不難看出,中國與其他國家和地區之間,尤其是與發達國家和地區之間的差距。中國的互聯網發展水平不僅大大低於美國、日本等發達國家的水平,甚至低於世界平均水平。例如,每萬人口互聯網主機數世界平均水平爲206.90台,而中國則僅爲1.30台,低於所有的大洲;中國每萬人口互聯網用戶數也僅爲271.35戶,是世界平均水平的一半,美國的4%。5根據2002年國家統計局“中國資訊能力研究”的成果,在選取的28個國家中,我國的資訊能力水平得分爲6.17,處在27位,不但同位居第一的美國(71.76)及位居第二的日本(69.97)相距甚遠,甚至連埃及(9.28)和斯里蘭卡(8.79)都不如,可見我國和發達國家的數位鴻溝有多大。6

與此同時,在中國,第二種類型的數位鴻溝即地區間的數位鴻溝也相當嚴重。由於地理條件及在相當長期內形成的政策優勢差異的累積效應,目前中國東西部地區之間的數位鴻溝正在日趨擴大。東部地區利用有利的地理環境和優惠的政策優勢(1978年以後的開放政策)取得了經濟的巨大發展,並進一步在良好的經濟基礎上,抓住知識經濟的機遇,使數位化資訊産業向前邁出了一大步。而西部地區由於相對惡劣的自然環境和落後的經濟條件,在資訊産業上的差距正在被越拉越大,儘管在“西部大開發”政策實施後,這一情況已多少有所好轉。(見表2)

表2

中國各地區之間的資訊化指標比較

|

地區 |

互聯網 |

經濟發展水平 |

知識發展水平 |

||||||

|

功能變數名稱指數,2000(個/萬人口) |

人均收入水平, 2000(元/人) |

城市化率,2000 (%) |

電話普及水平, 2000(部/百人) |

城鎮家庭電腦普及水平, 2000(台/百戶) |

知識創新能力指數,1998 |

獲取知識能力指數,1998 |

吸收知識能力指數,1998 |

人口高等教育比重, 2000 (%) |

|

|

東部 中部 西部 全國 相對差異係數(%) |

226.86 28.81 28.20 100.00 259.06 |

11334.45 5982.38 4687.35 7701.09

|

46.10 32.97 28.73 36.89

|

16.45 9.62 7.37 11.64

|

15.39 6.72 7.40 9.72

|

188.48 52.92 47.32 100.00 215.41 |

212.46 40.65 32.57 100.00 170.53 |

108.43 100.76 88.52 100.00

|

4.33 3.22 2.82 3.54

|

|

樣本數(個) |

31 |

31 |

31 |

31 |

31 |

31 |

31 |

31 |

31 |

資料來源:各省統計局:《2001年統計年鑒》,北京:中國統計出版社;國家統計局:《中國統計年鑒2001》,北京:中國統計出版社;中國互聯網資訊中心,2001年;胡鞍鋼、熊義志:《我國知識發展地區差異:特點、成因及對策》,《中國國情分析研究報告》2000年第11期。

針對目前中國面臨的數位鴻溝現狀,已有學者提出,數位鴻溝已成爲中國繼城鄉差別、工農差別、腦體差別後的第四大差別。7面對這一現狀,“如何減小甚至消除數位鴻溝”,已成爲中國政府面臨的一個重大問題。它不僅關係到中國在21世紀的未來,而且會直接影響到中國目前的社會穩定。

3. 數位鴻溝的社會影響

比爾·蓋茨(Bill Gates)認爲,窮人需要的是醫藥和基本生活照顧,而不是個人電腦。然而,如果窮人無法使用網路以及隨之而生的大量資訊,長久而言,將會落入“因爲貧窮所以無法使用資訊,因爲無法使用資訊所以更貧窮”的惡性循環,終將連翻身的機會都沒有。如果說在過去,西方/非西方地區,發達/發展中國家是主要的區分,那麽在資訊時代,網路連線/無法連線將成爲主要的區分。8也就是說,數位鴻溝將給世界帶來巨大的影響。例如,它很可能會影響到21世紀的世界政治經濟格局。誰擁有好的網路和資訊,誰就能在未來的競爭中處於強勢地位;相反,那些不能很好掌握和利用網路及資訊的國家和地區,將會在未來處於弱勢地位。與此相對應,一個國家是否能取得經濟的快速發展,以及社會的穩定,也將在相當程度上取決於能否有效地解決數位鴻溝問題。

二、我國東西部地區數位鴻溝現狀描述

1. 中國互聯網發展的宏觀狀況和東西部之間的數位鴻溝現狀

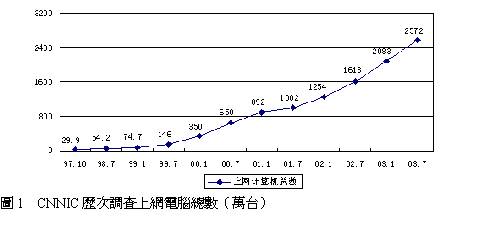

隨著資訊科技和互聯網産業的快速推進,中國也設法努力抓住這一機遇並取得了巨大的成就。上網電腦總數的持續增長,正是這種成就在一個側面的反映。(見圖1)

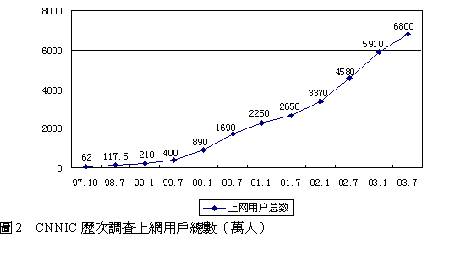

從圖1不難看出,我國上網電腦總數已經從1997年10月的29.9萬台上升到2003年7月的2572萬台,增長了大約847.3%。伴隨這一趨勢,上網用戶總數也獲得了快速增長,目前已是1997年7月的109.7倍(見圖2)。這一趨勢也反映在其他測量指標上,如國際出口帶寬、CN下註冊的功能變數名稱數的快速增長(見表3、表4)。但與此同時,東西部地區在互聯網發展水平上的差異也非常明顯,這幾乎體現在互聯網發展指標的所有方面。例如CN下功能變數名稱的地理分佈和“WWW”站點的地理分佈(表5、表6)。從這兩個指標中我們不難發現,儘管幾年間西部各省(本文所說的西部地區,包括西南和西北各省市,即重慶、四川、雲南、貴州、西藏、陝西、甘肅、新疆、寧夏和青海)的WWW站點數都有不同程度的增長,但其在全國的站點數中所占的比率不僅沒有上升反而略有下降(從2001年1月的6.9%下降到2003年7月的6.7%),而東部地區則一直保持絕對的優勢。如在2003年7月,東部地區的WWW站點數所占全國比率爲37%。在CN下功能變數名稱方面,西部地區雖然稍有增長,從1999年7月的6.3%上升到2003年7月的7.5%,但是這一增長趨勢與東部地區相比非常緩慢(東部地區同期所占的比率從25.3%上升到了28.9%)。由此可見,與互聯網産業在東部地區的強勁增長態勢相比,西部地區的增長仍顯得相對低迷。例如廣東省在2002年的最後十個月的WWW站點數所占全國的比率從14.5%上升到19%,其增幅正好等於同期西部地區WWW站點數的減幅。9這一情況意味著中國東西部地區的互聯網産業的差距還在繼續擴大。而互聯網産業作爲互聯網發展水平的重要指標,其發育程度將直接影響一個地區互聯網及其相關産業的發展潛力。

表3

CNNIC歷次調查我國國際出口帶寬(M)

|

時間 |

1997.10 |

1998.7 |

1999.1 |

1999.7 |

2000.1 |

2000.7 |

2001.1 |

2001.7 |

2002.1 |

2002.7 |

2003.1 |

2003.7 |

|

出口帶寬 |

25.408 |

84.64 |

143.25 |

241 |

351 |

1234 |

2799 |

3257 |

7597.5 |

1057.6 |

9380 |

18599 |

表4

CNNIC歷次調查CN下註冊的功能變數名稱數

|

功能變數名稱類型 |

功能變數名稱數(個) |

|||||||||||

|

1997.1 |

1998.7 |

1999.1 |

1999.7 |

2000.1 |

2000.7 |

2001.1 |

2001.7 |

2002.1 |

2002.7 |

2003.1 |

2003.7 |

|

|

AC COM EDU GOV NET ORG 行政區域名 CN |

259 2131 325 323 370 99 59 |

363 6559 414 561 657 229 632 |

432 13913 531 982 1223 409 906 |

502 22220 615 1663 2221 649 1175 |

500 38776 731 2479 3753 940 1516 |

624 78878 812 3665 10719 1912 3124 |

682 96221 1127 4615 13291 2596 3567 |

667 99922 1239 5181 15055 2864 3434 |

673 99123 1354 5864 14045 2943 3317 |

692 98835 1482 6686 12248 3031 3172 |

1728 133796 1629 7796 20234 9587 4774 |

702 120957 1787 9328 13957 6342 3109 94469 |

|

合計 |

4066 |

9415 |

18396 |

29045 |

48695 |

99734 |

122099 |

128362 |

127319 |

126146 |

179544 |

250651 |

表5

CNNIC歷次調查CN下註冊功能變數名稱地域分佈

|

地區 |

功能變數名稱地域分佈(%) |

||||||||

|

1999.7 |

2000.1 |

2000.7 |

2001.1 |

2001.7 |

2002.1 |

2002.7 |

2003.1 |

2003.7 |

|

|

華北 華東 華南 東北 西南 西北 |

41.3 25.3 22.8 4.2 4.1 2.2 |

41.3 26.6 21.2 4.0 4.2 2.5 |

42.6 24.7 21.0 4.0 4.2 2.5 |

41.4 25.4 20.1 4.7 4.6 2.8 |

39.5 26.6 20.0 5.1 4.5 3.1 |

38.6 27.4 20.6 4.6 4.4 3.1 |

36.0 28.5 22.0 4.7 4.4 3.1 |

37.9 24.6 20.3 4.3 3.7 3.4 |

27.7 28.9 19.7 5.2 4.6 2.9 |

表6

CNNIC歷次調查WWW站點數地域分佈

|

地區 |

WWW站點數地域分佈(%) |

|||||

|

2001.1 |

2001.7 |

2002.1 |

2002.7 |

2003.1 |

2003.7 |

|

|

華北 華東 華南 東北 西南 西北 |

28.3 39.2 21.6 4.1 4.5 2.4 |

27.4 33.2 22.8 6.1 6.3 4.2 |

25.1 38.1 23.0 6.1 4.8 2.9 |

25.5 37.9 24.4 5.6 4.2 2.4 |

24.7 36.9 25.6 5.1 5.4 2.0 |

25.6 37.0 24.6 4.9 4.4 2.3 |

表3至表6資料來源:CNNIC,中國互聯網路發展狀況統計報告(2003年7月),http://www.cnnic.net.cn/index.htm

2. 數位鴻溝的對策實施現狀

從宏觀的視角來看,中國目前正面臨著東西部地區資訊化發展水平不均衡的嚴峻現實,並且這種差距還在繼續拉大。據2002年中國資訊化水平統計,排位於前10名的省區市沒有一個在西部,而列最後4位的都在西部。西部資訊化水平指數最低的省份僅爲13.3,低於全國平均指數25.89,與最高省份比相差76.84。尤其值得注意的是,西部地區城鄉之間在資訊化水平上的差距也大於東部。據資訊産業部提供的資料表明,西部農村地區電話的普及率僅爲1%,在青海,目前還有21%的鄉鎮和65%的行政村不通電話。全國最後20%不通電話的行政村,絕大部分都在西部地區。10針對這種情況,國家已開始採取一些措施以縮小數位鴻溝。例如2002年10月,科技部等推出了“縮小數位鴻溝——西部行動”計劃。該計劃的總體目標是結合西部地區的實際情況,開發、利用經濟適用的資訊技術和資訊産品,爲西部地區資訊化提供技術支撐;通過試點和示範,在西部地區逐步推廣應用資訊技術,使廣大西部地區能夠獲得和利用更多的資訊;以資訊化帶動工業化,促進西部地區改善産業結構,發展資訊産業,大幅度提高西部地區的資訊化水平;爭取在3至5年內,使一些試點和示範工作取得明顯成效;10年內,使數位鴻溝擴大的趨勢初步得到控制。當前和今後一段時間內,該行動將主要圍繞公共資訊平臺、網路教育、電腦農業、製造業資訊化四個方面開展工作。在技術措施上,將重點推廣應用國產網路電腦和基於Linux的軟體産品。爲此,科技部將投資2億元,西部12個省區也將投入配套資金,以儘快縮小東西部地區之間的“數位鴻溝”。11除此之外,中央政府還推出了其他一些旨在縮小數位鴻溝的政策和措施。不過我們發現,東部相對發達地區對縮小數位鴻溝的態度比西部地區更爲積極,如上海出臺了《推進上海郊區資訊化工作的若干意見》,準備用六年時間基本消除上海地區城鄉之間的數位鴻溝。12北京市政府也已經決定在未來5年中投資300億元用於資訊化建設,以消除北京與發達國家之間存在的“數位鴻溝”。13而西部地區由於各種原因,迄今爲止,並沒有出臺針對本地區切實有效的行動計劃,而這很有可能進一步拉大東西部地區的數位鴻溝。

三、東西部地區數位鴻溝的社會學分析架構

卡斯特認爲,資訊技術的社會向度,遵循著M.克蘭茲伯格(Melvin Kranzberg)提出的技術與社會關係準則:“克蘭茲伯格第一定律如下:技術既無好壞,亦無中立”(“Technology is neither good nor bad, nor

is it neural.”)。14卡斯特強調,技術確實是一種力量,尤其是在資訊技術中,技術貫穿生活與心靈的程度更勝以往。當人們將技術運用于社會生活時,它既可以被用來造福人類,也可以給人類帶來巨大的災難。對技術我們不能被簡單地說好、壞或者是中立,其功能效果與社會使用緊密相關,而社會也正是在與技術的緊密聯繫中被不斷建構和展開。正如卡斯特所說,技術並未決定社會,社會也並未決定技術的生産,而是技術具體化了社會,社會利用技術,它們之間的關係是辯證互動緊密交織在一起的,在這一意義上可以說,技術就是社會。15 對技術與社會關係的這一理解,對我們從理論上分析數位鴻溝問題,是十分重要的,這一理論視角意味著,我們應該將數位鴻溝問題置於資訊技術與具體社會歷史場境的互動和交織中加以分析和考察。

1. 全球性背景:斷裂(Discontinuty)與全球化(Globalization)

吉登斯指出,在今天,我們仍面臨著現代性的斷裂。所謂現代性,是指17世紀出現在歐洲後來又不同程度地在世界範圍內産生影響的一種社會生活或組織模式。16在經歷了以蒸汽機的發明和電力的發展爲標誌的兩次工業革命後,以資本主義制度爲主要形式的現代性很快在世界範圍內傳播開來,並形成了三次現代化浪潮:第一次浪潮起始於以蒸汽機的發明爲主要動力的資本主義生産方式在西歐各主要國家(如英國、法國)的萌芽建立。在先進的科學技術和資本主義擴張性的驅動下,這些國家很快走上了對外殖民擴張的道路,並躍居世界的領導地位。到19世紀中期,伴隨著電力的大發展,第二次現代化浪潮在包括諸如俄國、德國、日本在內的其他國家興起。在這次浪潮中實現了現代化的國家和地區,在20世紀的世界政治經濟格局中居於優勢地位(如日本、德國)。而在這場浪潮中沒有實現現代化的國家和地區,則在後來的世界政治經濟格局中淪於相對被動的地位(如中國)。17目前,我們正處於興起於20世紀50、60年代的第三次現代化浪潮,伴隨著生産力的大發展和資訊生物技術的推動,主要發達國家已經進入了另一種現代性,吉登斯稱之爲“晚期現代性”(Late-Modernity)。而其他社會學家對此亦有各種不同的稱謂。如丹尼爾·貝爾(Daniel

Bell)稱之爲後工業社會(Post-Industrial Society);讓·鮑德裏亞(Jean

Baudrillard)稱之爲消費社會(Consumption Society);烏爾裏奇·貝克(Ulrich Beck)稱之爲風險社會(risking Society);齊格蒙特·鮑曼(Zygmunt

Bauman)稱之爲流動的現代性(Liquid Modernity);而卡斯特則將其概括爲網路社會(the Network

Society)。無論社會學家如何稱謂當今社會,有一點是毋庸置疑的,這就是,人類社會在今天正經歷著一場巨大的結構變遷,一個全新的發展階段,而數位化資訊革命正是這一結構變遷的重要指標和支柱。不過我們應該注意到,這場制度變遷目前仍主要發生在一些已經完成了工業化的發達國家和地區,如美國、日本、歐盟諸國。世界上大多數國家仍處於從傳統向現代的轉型期,中國就是一個典型的個案。1978年中國實行改革開放政策的標誌性口號就是“四個現代化”:農業現代化、工業現代化、國防現代化、科技現代化。25年來,中國一直爲此目標努力。儘管取得了有目共睹的巨大成就,但由於各種各樣的原因(政策、經濟基礎和自然條件等),目前中國的現代化發展水平還十分不平衡,主要體現在城鄉差別和地區差別上。中國東部地區,特別是上海、北京、廣東、江浙,已經基本上完成了現代化的任務並已開始積極投入世界經濟競爭,而廣大的西部地區卻仍處於現代化的艱難轉型期。這樣的背景是中國東西部地區數位鴻溝的主要原因。爲了縮小、消除和跨越這一數位鴻溝,西部地區必須探索出一條有效發展經濟的道路。

伴隨著資訊科技和新經濟而崛起的全球化浪潮正席捲中國。實際上,正如吉登斯所說,全球化是由於資本主義的擴張性所造成的不可避免的後果。在資訊時代的全球化背景下,西部地區一方面必須繼續爲包括工業化、城市化在內的傳統現代化努力,另一方面又必須積極投入資訊全球化潮流。因爲在目前,只有融入由資訊全球化所形塑的全球經濟網路之中,才有可能享受和利用發展工業化所必須的資訊和資源。因此,在資訊化、全球化和網路化背景下,西部地區要實現現代化發展,已無法回避數位鴻溝問題。換言之,要實現工業化和資訊化,就必須縮小甚至消除橫亙在東西部地區間的數位鴻溝。

2. 地方性背景:新經濟(the New Economy)與中國西部

卡斯特指出,一種新經濟已經在20世紀的最後25年裏在全球尺度上浮現出來,這種新經濟的基本特徵是互相交織的資訊化、全球化和網路化。18中國要加入世界經濟迴圈,不可避免地需要面對這種新經濟的巨大衝擊。首先,在資訊化能力和水平方面,目前中國社會呈現出一種多元、複雜的面貌。一方面,部分地區和企業的生産和競爭能力,已進入到了主要依賴於能否有效生産、處理及應用以知識爲基礎的資訊化階段。例如東部地區,利用其開放的政策條件和環境優勢,已經基本上建成了比較完善的工業基礎,進而訴諸於知識資訊以提高生産力和競爭力。而另一方面,對於廣大的西部地區來說,由於缺乏發展資訊産業所需的足夠經濟和人力資源,已在短短的幾年中拉大了與東部地區的數位鴻溝。由此可見,資訊化新經濟雖然也爲西部地區實現跨越式發展提供了機遇,但這種由新經濟所提供的發展機遇,實際上對我國東西部地區的意義是不同的,在某種程度上甚至正是這種新經濟,成爲了導致東西部地區之間數位鴻溝的直接原因。第二,在全球化程度方面,正如卡斯特所說,在今天,生産、消費、流通等核心經濟活動以及其組成要素,都已經通過直接或間接的手段在全球尺度上組織起來的。中國作爲世界經濟的重要組成部分,正在世界經濟網路中扮演越來越重要的角色,不僅是世界經濟市場中勞動力、原材料和初級産品的供應者,而且憑藉廣闊的市場和逐漸提升的技術成爲世界經濟競爭的直接參與者。尤其是東部地區正積極投入世界經濟的全球運行,而西部地區由於市場體系和基礎設置的不完善、能適應新經濟的人力資源相對匱乏等原因,無法有效地利用全球資訊資源,因而難於發展資訊産業,並因此導致了數位鴻溝的進一步擴大。第三,在網路化方面,由於在今天的歷史條件下,生産力的增長和競爭的持續都是在由企業網路互動交織而成的全球網路中進行的,因此,由於資訊技術的落後等不利條件而難以進入這張全球性網路的西部地區和企業面臨的情況亦不容樂觀。相反,東部地區由於擁有良好的資訊化、網路化基礎,因而能夠從全球網路中獲得相對較多的資源和優勢。綜上可見,在新經濟、數位鴻溝及地區發展水平之間存在著明顯的互相依賴關係的今天,數位鴻溝事實上已經成爲一個地區能否實質性地參與新經濟領域的關鍵因素。換言之,能否縮小和消除數位鴻溝,已成爲西部地區是否能夠融入新經濟行列的重要前提條件。

3. 潛在的可能性:脫域(Disembeding)與再嵌入(Reembeding)

綜上所述,數位鴻溝限制了新經濟在西部地區的發展,而新經濟又進一步拉大了東西部地區的數位鴻溝,因此,縮小甚至跨越數位鴻溝,對於西部地區的可持續發展來說已是當務之急。但是,西部地區是否有可能縮小甚至跨越與東部地區的數位鴻溝呢?吉登斯的“脫域”和“再嵌入”概念,爲我們思考這一問題提供了一個恰當的理論視野。具體而言,資訊化産業結構所具有的脫域和再嵌入機制,爲西部地區在新經濟領域實現跨越式發展,縮小與東部地區的數位鴻溝提供了可能。爲了解釋這種可能性,我們有必要先介紹一下吉登斯對作爲現代性動力機制的時間和空間分離以及它們在形式上的重新組合,即社會體系在脫域和再嵌入機制作用下的時空變遷的分析。

吉登斯認爲,現代性的動力機制派生於時間和空間的分離和它們在形式上的重新組合(時空伸延)。現代性與時間-空間轉換有著密切關聯,現代社會出現以時鐘時間爲標誌的“虛化時間”(Empty Time)之後,“虛化空間”也因爲空間和地點的分離而凸顯,由此時間和空間成了可以自由組織的東西,從而推動各種現代性的組織、結構、制度在全球範圍的擴張和蔓延。而以互聯網爲代表的新資訊技術的發展,更是推動這種時間和空間重組達到登峰造極的地步。在由互聯網推動的當代社會時空轉型中,場域的限制基本上已消失不見。“網路化所形成的資訊高速公路,打破了傳統的時空限制,將距離和時間縮小到零,並且通過‘脫域機制(disembeding mechanism)’把社會關係從地方性的場景中抽離出來,並在無限延伸的全球時空地帶中‘再嵌入’。”19對此,哈維用“時空壓縮”(the Compression of

Time and Space)加以概括,而卡斯特更是以全球經濟結構作爲批判視角,以流動空間爲競爭場域,再配合資訊化城市的崛起爲外顯現象,加以詳盡的描述與解讀。他指出,由於資訊技術的發展,社會生活發生了全面而深刻的變化。這種變化首先體現在生産和管理領域,具體表現爲從大量生産向彈性生産的變遷、工作與就業的轉化(網路工作者、無工作及彈性工作者的産生)、網路企業、多國企業、跨國公司與國際互聯網路的出現、思科模式的擴展等。其次體現在包括生育和死亡在內的社會生活領域,換言之,生育和死亡在某種程度上成爲可以選擇的事情。而所有這一切的變化,都基於以資訊化基礎的時空關係變遷,資訊化作爲“一場具有歷史意義的技術革命正在改變著人類生活的基本範疇:時間和空間”。20在這種資訊時代的社會機制作用下,西部地區完全有可能借力於資訊技術的“脫域”和“再嵌入”機制,實現經濟的跨越式發展,並縮小與東部地區甚至發達國家之間的數位鴻溝。

4. 潛在的衝突:流動空間(Space of Flows)與地方空間(Space of Places)

網路社會的崛起,爲世界各國和地區憑藉資訊化這根“稻草”實現自身的跨越式發展提供了新的機遇,那些不能抓住這一機遇的國家和地區終將被世界經濟所抛棄。我們已經指出,資訊化的時空伸延特性,爲西部地區借力於“脫域”和“再嵌入”機制而縮小和跨越數位鴻溝提供了可能。但這一可能到底能否成爲現實,關鍵要看西部地區是否能夠順利跨入卡斯特所說的流動空間,是否有能力適應資訊化産業空間的運作邏輯。

一個地方的地域特性,在很大程度上決定著它進入全球網路和流動空間的可能性,而其中的關鍵,在於一個地方的地域特性是否包含新經濟發育所需的空間溫床或者說基礎。毫無疑問,西部地區的地域特性,正是東西部地區數位鴻溝的一個重要原因。但雖然西部地區沒有抓住資訊産業的第一步,從而擴大了與東部地區的數位鴻溝,並不意味著已經沒有機會 ,因爲:(1)新經濟在空間結構上的一個重要特點,是其技術與組織能力,可以將生産過程分散到全球不同的地區,同時通過電子通信的聯繫重新整合爲一體。生産過程中每個階段的地域特殊性,都適當地搭配了每個階段所需要的獨特勞動力特性。21西部地區正好可以利用基於資訊技術的新經濟的這種不同于傳統製造業的特點,以及自身豐富而獨特的自然、文化資源和勞動力特性,在新産業空間中獲得自身的獨特地位,從而縮小數位鴻溝,實現自身的跨越式發展。(2)西部地區在傳統的資訊技術産業如軍工、石化、電子方面有一定的工業和技術基礎,這對於發展新的資訊産業也是有一定幫助的。(3)目前,中央正在加大對西部地區的政策和資金支援力度,如“西部大開發”政策的實施。西部地區可以就此抓住機遇,實現資訊産業的發展。與此同時,資訊技術革命在全球尚處於發育階段,以此爲基礎的世界經濟格局也仍處於轉型時期,尚未最終定型,在這樣的背景下,西部地區通過整合自身的優勢,融入新産業空間還爲時不晚。但是正如卡斯特所說,人們總是地域性的,人們的生活和經驗都植根於地方,植根于特定的文化和歷史中,因此他們對空間的感知也是以地方爲基礎,而“流動空間的出現,實際上代表著由來自權力與生産組織造成的以區域爲基礎的社會與文化的不明晰,儘管這些組織繼續支配社會並不屈從於它的控制。”22因此對於西部地區來說,實現流動空間所要求的生産組織和權力關係的轉變,避免自身的地方空間特性對流動空間的抵制也就顯得十分重要。因爲儘管資訊社會時空分離提供的脫域和再嵌入機制爲西部地區消除數位鴻溝、加速發展提供了可能性,但能否實現這一目標,在很大程度上仍取決於西部地區這一具體的地方空間能否真正融入新經濟的流動空間之中。

四、東西部地區數位鴻溝前景分析

綜上所述,中國的數位鴻溝不僅體現在與世界發達國家的差距上,而且體現在地區間,尤其是東西部地區間的差距上。儘管資訊社會時空伸延的脫域和再嵌入機制爲消除數位鴻溝提供了可能性,但是這一機制的作用仍將受到西部地區自身以及各種外部條件的制約。因此,縮小數位鴻溝是一件任重道遠的事情。依據理想類型方法,我們不妨設想中國東西部地區之間數位鴻溝的兩種前景。

1. 樂觀前景

隨著全球化和資訊化、網路化的繼續發展,越來越多的國家和地區將被捲入其中。全球化與地方化兩者之間呈現一種互相依賴和互相促進的關係。一方面,不同的國家、地區和企業很好地融入到全球新經濟網路之中;另一方面,全球化促進各個國家、地區和企業的持續發展。在這樣的大趨勢下,中國西部地區利用自身資源、勞動力和産業基礎,在各級政府的政策推動下,通過積極發展資訊産業帶動工業化進程,使自身步入良性發展道路,最終縮小甚至消除與東部地區的數位鴻溝。

2. 悲觀前景

在資訊社會,能否融入全球經濟網路,將是一個國家、地區和企業能否實現發展的關鍵。那些擁有先進技術和發展基礎的國家、地區和企業將會從這個網路中獲得更多的好處,而那些由於各種原因而無法融入新經濟網路的國家、地區和企業,將難以實現有效發展。如果中國西部地區無法真正融入全球經濟網路,那麽結果將是與東部地區的數位鴻溝越拉越大,以至最終喪失追趕東部地區的能力。

事實上,這兩種理想狀態情形都不太可能成爲現實。至於現實會更傾向于樂觀還是悲觀結果,在相當程度上取決於西部地區能否:(1)確立起利用知識和資訊促進發展的模式和戰略;(2)加速提高經濟發展水平和知識發展水平,尤其是與新經濟密切相關的資訊産業與資訊知識;(3)在政策導向上,促進資源流向能夠促進經濟發展和知識發展的領域,充分發揮市場與政府之間、私人與公共部門之間的互補作用,大力投資於人力資本,改善資訊基礎設施。23當然,要真正解決數位鴻溝問題,僅僅依賴公共政策的推動是遠遠不夠的,還需要建構和發展與資訊技術、資訊産業相關的社會關係網路。