摘要

Cho,Jaeho

& Homero Gil De Zúñiga & Hernando Rojas & Dhavan V. Shah(2003).”

Beyond Access:The Digital Divide And Internet Uses AndGratifications,” IT&SOCIETY

4(4):46-72.

(http://www.stanford.edu/group/siqss/itandsociety/v01i04/v01i04a05.pdf)

Beyond Access:The Digital Divide And Internet Uses

AndGratifications

近用之外:數位落差和網路使用及滿意度

南華社會所研究生 陳芳哲

南華教社所研究生

林季謙

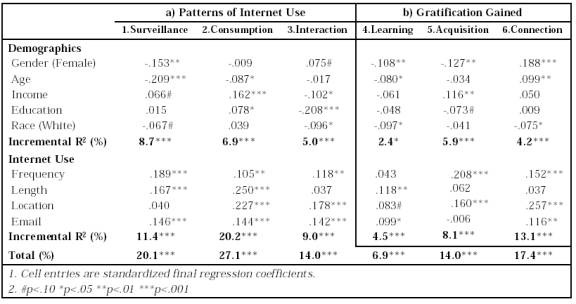

Criterion

variables:經由因素分析找到三個評斷的滿足感的類型:與社會相關的滿足感(gratification related to social connection)、學習、與個人獲取相關的(personal

acquisition)。

社會關係滿足感(Connection

gratification)包括2個項目:與個人家庭相關的或是與個人朋友相關的(α= .70; mean inter-item r = .54),學習的滿足;擁有多少得到保健的方法與學習新事物的能力(α=

.54; mean inter-item r = .37)。獲取的滿足感(Acquisition gratification):購物的能力與管理資金的方法(a

= .52; mean inter-item r= .35)。

控制變項(Control

variables):人口統計資料與基本近用(access)的因素。5個人口統計變項:性別、年齡、種族、教育水平、收入。基礎進用因素(Basic

access factors)已排除可能影響我們所感興趣變項的潛在影響因素。網路使用的場地(使用者是否在家使用網路),網路使用的頻率,網路的使用長度,使用電子郵件(是否使用電子郵件)。

比率變項(Antecedent

variables):3種網路活動型態;瀏覽、消費、社會互動等使用方式。流纜的使用型態被測出5個項目:1.線上閱讀新聞、2.為學業或教育訓練做研究、3.觀看天氣預測報導、4.為個人工作從事研究或是作業、5.找尋與政治相關的新聞或是資訊。

消費的使用方式測量3個項目:1.取得旅遊的相關資訊,例如確認航線票價或是旅館評比,2.購買線上產品,如書本、音樂、玩具、衣服等,3.購買或是預定旅遊服務,如機票、旅館、租車等。

社會互動的使用亦是測量3個選項:1.寄發’’及時訊息’’(instant

messages)給同時在線上的某人,2.參加聊天室或是線上討論區,3.線上遊戲

分析架構

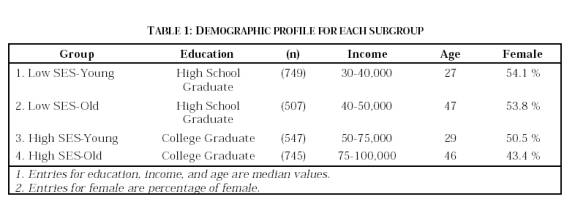

路徑模型是利用網路使用者的次級樣本(sub-sample)說明不同的網路使用型態與獲得不同滿足感間的關係。社經背景(Socio-economic status)由收入與教育所構成,兩者均標準化成0與1。社經地位與年齡分別以中位為分為兩個群。這兩個2分法將劃分出4個群體:高社經地位-年輕(N=547)、高社經地位-老年(N=745),低社經地位-年輕(N=749),低社經地位-年老(N=507)。

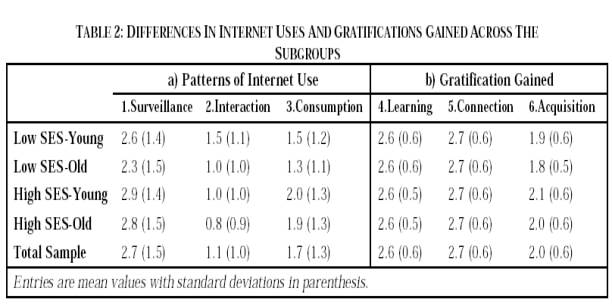

結果顯示,年輕-高社經地位的族群主要的使用型態是瀏覽(mean=2.9)與消費(mean=2.0),緊跟著年老-高社經地位。相較之下,年老-低社經地位的族群則是最少使用瀏覽(mean=2.3)與消費的(mean=1.3)。當涉及網路互動時,年輕-低社經地位族最高(mean=1.5),年老-高社經地位族則得到最低的分數(.8)。相較於「網路使用」,「獲得滿足感」四組間幾乎無太大的差異。

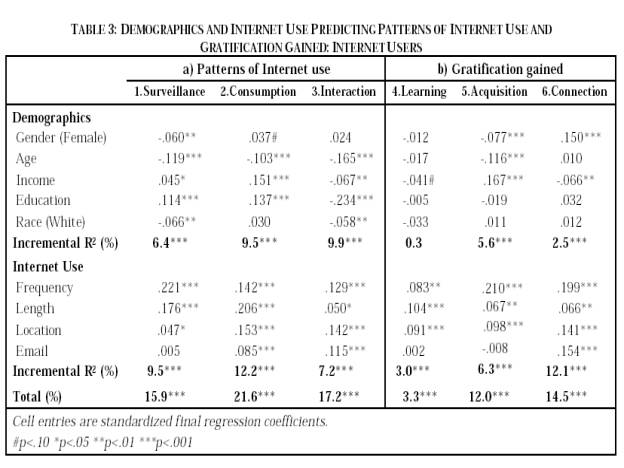

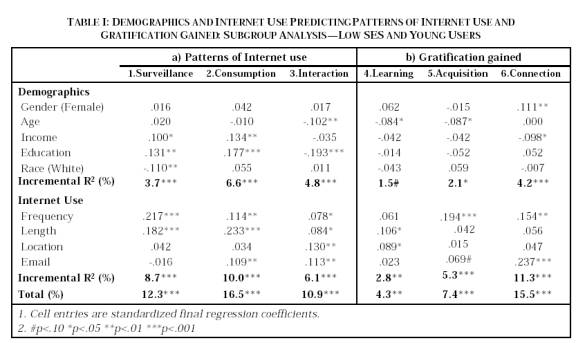

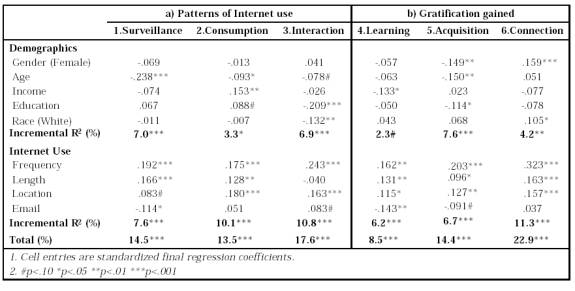

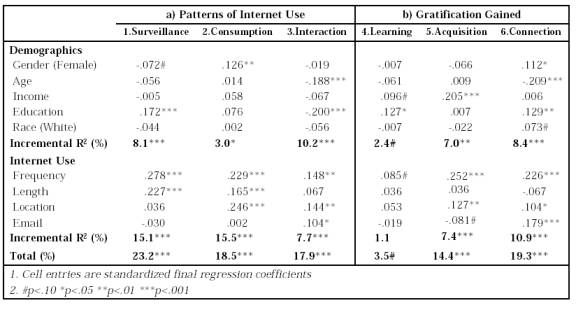

對於網路使用者的分析,變數的解釋力從16%到22%。網路的使用型總變異在四個次群體間具相當的大的差異。「流纜」、「網路互動使用」被『年輕-高社經地位』解釋的程度最高(分別為23%

an與 18%),最少的是『年輕-低社經地位』(分別為12% 與 11%),相較之下,「消費」則被『年老-高社經地位』所解釋的程度最高(27%),而被『低社經地位』的解釋力最低(14%)。

對於「瀏覽」的網路使用型態,”年齡”是影響年紀較大應答者的因素,而 ”教育”則是影響較年輕的應答者。對於「消費」的網路使用,收入、教育、基礎近用因素具高預測力,儘管這些變量的相對解釋力在子群間是相當是不同的。最後,「社會互動」被年齡與教育具負-預測力(negatively predicted)而正-預測力(positively predicted)被『網路使用地點』與『網路使用頻率』所預測。『教育程度』與『在家使用網路』預測了「消費性」網路使用。

「人口統計資料」與「基礎網路近用」在整個樣本模型中對「關聯性」解釋了15%至12%的變異量(column b5)與「獲得滿足感」(b6),但僅有3%的變異解釋量解釋了「學習滿足感」(b4),所有的滿足形式中被「年老-低社經地位」所解釋的、變異量最高(23%,

14% and 9%對社會互動、獲得、與學習的滿足感),同時在迴歸模型中,「年輕-低社經地位者」分別對『社會互動』(16%)和『獲得滿足感』(7%)得到最低的解釋力。另外,『學習的滿足感』亦在「年輕-高社經地位」獲得了最低的解釋力。

對於「社會互動的滿足感」由四個變項所預測:分別為女性、網路使用頻率、在家使用、與使用電子郵件。

「學習的滿足感」主要被使用時間長度與地點所解釋,儘管這些結果在各次級樣本間並不一致。「獲得的滿足感」,收入與使用頻率是兩個主要的解釋因素。男性亦對「獲得的滿足感」具有解釋力,但僅限於年齡較大的受試者。

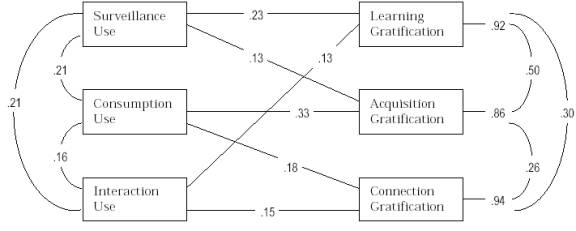

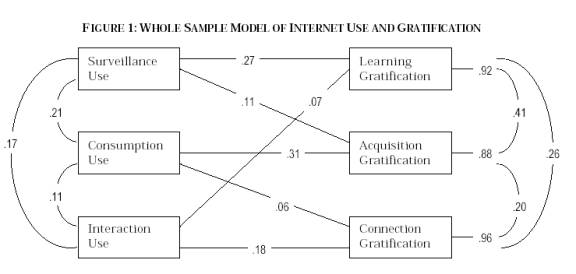

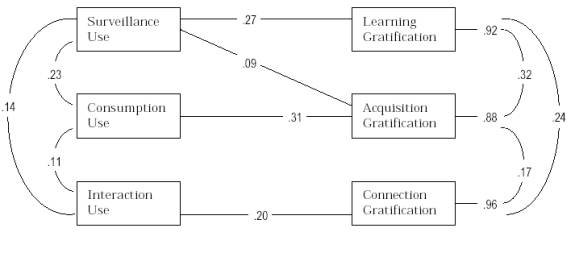

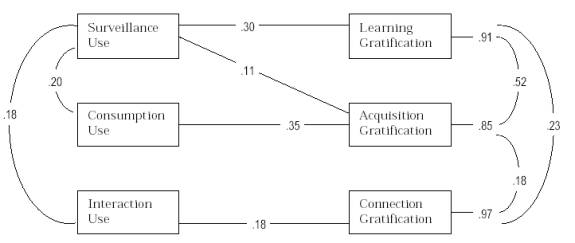

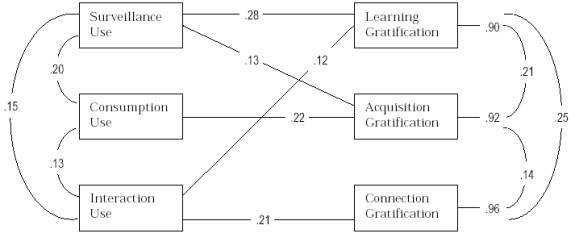

PATH DIAGRAMS

「社會互動滿足感」:由『消費性使用』(β= .06, p < .001)與『社會互動』(β= .18, p < .001)所解釋,而兩者則共同解釋了「社會互動滿足感」4%的變異量。

「學習的滿足感」:由『瀏覽』使用(β= .27, p < .001)和少量的『社會互動』(β= .07, p < .001)所解釋。兩者則共同解釋了「學習的滿足感」8%的變異量。

「獲得的滿足感」:由『消費性使用』(β= .11, p < .001)與『瀏覽』使用(β= .11, p < .001)所解釋,而兩變項則共同解釋了「獲得的滿足感」12%的解釋量。

TABLE II: DEMOGRAPHICS AND INTERNET USE PREDICTING PATTERNS OF INTERNET USE

AND GRATIFICATION GAINED: SUBGROUP ANALYSIS—LOW SES AND OLD USERS

TABLE III: DEMOGRAPHICS AND INTERNET USE PREDICTING PATTERNS OF INTERNET USE AND

GRATIFICATION GAINED: SUBGROUP ANALYSIS—HIGH SES AND YOUNG USERS

TABLE IV: DEMOGRAPHICS AND INTERNET USE PREDICTING PATTERNS OF INTERNET USE AND

GRATIFICATION GAINED: SUBGROUP ANALYSIS—HIGH SES AND OLD USERS

FIGURE I: HIGH SES-OLD SUBGROUP MODEL OF INTERNET USE AND GRATIFICATION

FIGURE II: HIGH SES-YOUNG SUBGROUP MODEL OF INTERNET USE AND

GRATIFICATION

FIGURE III: LOW SES-OLD SUBGROUP MODEL OF INTERNET USE AND

GRATIFICATION

FIGURE IV: LOW SES-YOUNG SUBGROUP MODEL OF INTERNET USE AND GRATIFICATION